華務長の部屋

いけばな嵯峨御流 華務長

華道家

辻井ミカ

Profile

辻󠄀井ミカ先生は、祖父・父の跡を継ぎ昭和43年より嵯峨御流に入門され、平成2年派遣講師となり本格的に華道家としての活動を開始される。

平成8年華道芸術学院教授に任命されたのを始め、華道評議員、華道理事、華道企画推進室副室長等の総司所役職を歴任、平成16年より平成26年3月まで弘友会司所の司所長に就任される。

そして平成26年4月1日より華道総司所華務長に就任。

現在、日本いけばな芸術協会常任理事、大正大学客員教授を務められる。

華務長からのお知らせ

1月23日 伝灯学院生 托鉢の日

1月23・24日は、伝灯学院生の方が寒行として托鉢に出られる日です。出発の時刻になると、大覚寺明智門に内局はじめ職員の方が大勢、合掌してお見送りなさいます。

ちょうど、嵯峨御流沖縄司所の先生から、お庭に春一番に咲いた沖縄寒緋桜が総司所へ贈られていましたものを、職員の方がお玄関におおらかにいけてくださっていた桜を、皆様で愛でて喜びあいました。大覚寺境内の勅使門の外側の庭にも一本の沖縄寒緋桜が植えられていてますが、まだ開花のニュースは聞こえません。

季節は大寒。

でも桜を見ると暖かい風が吹いてくるような幸せな気持ちになります。

東博 大覚寺展の凄さ

東博で大覚寺展 始まりました!

令和七年 新年拝賀式

嵯峨御流 新年拝賀式が1月5日、ホテルグランヴィア京都 源氏の間で開催され、午前中の晴表式では門人により嵯峨天皇様への献花式が行われました。献花式は全国106司所の中から17名の若手による供花に続き、全国師範を代表する献花者による献花の儀にて、一対の若松が所作も美しく清々しくいけあがり、新年をお祝いしました。

次に大覚寺門跡山川龍舟猊下への賀詞奏上は、真言宗大覚寺派代表・華道嵯峨御流・大覚寺学園嵯峨美術大学嵯峨美術短期大学から。

新年のご挨拶は、山川龍舟門跡猊下の御垂示。大覚寺執行長 堤大恵僧正から新内局のご紹介も兼ねて。晴裏式の祝宴は華道諸役や全国司所の中で称号をお持ちの方、大覚寺御用達、等 約300名が参会しとても和やかで賑やかな楽しい宴でございました。

泉屋博古館東京「花器のある風景」

泉屋博古館東京では1月25日から3月16日まで、「花器のある風景」と題して、花器をテーマにした展覧会が催されます。併せて、華道家 大郷理明先生の花器コレクションが同時に展示されます。わたくしは、数年前に大郷先生のコレクションを京都の泉屋博古館で拝見し、その折大郷先生ともお話をさせていただいたことがありました。先生の「いけばなの未来に少しでも貢献できればとの思い」で、貴重な御品をこの度泉屋博古館にご寄贈の運びとなられたとのことです。

皆様ご承知のように東博での「大覚寺」展が1月21日から3月16日まで開催されますので、併せてご覧になられたらいかがでしょうか。

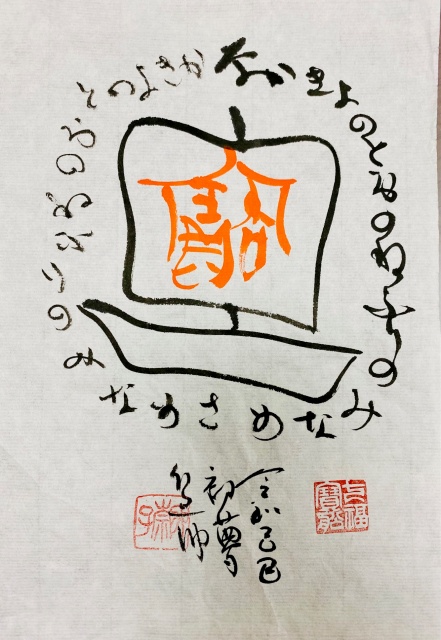

1月2日。贅沢な宝船

巳歳限定デスヨ、と書家の瀬原加奈子様が下さった宝船。

今宵は枕の下に、御書き下ろしのこの宝船を敷いて良い夢を見よう!

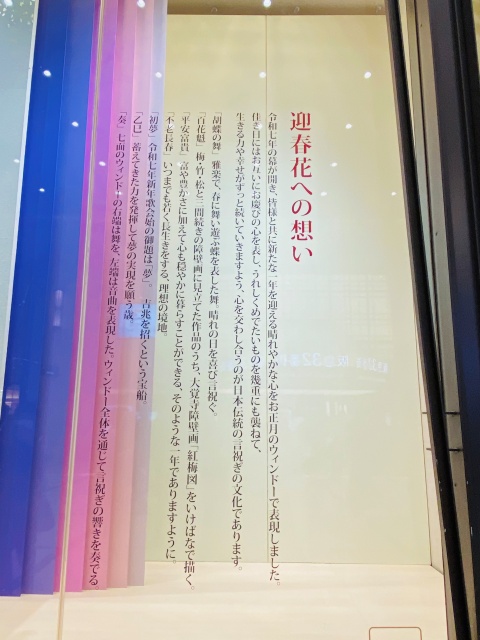

大阪 うめだ阪急コンコースウィンドー迎春花2025

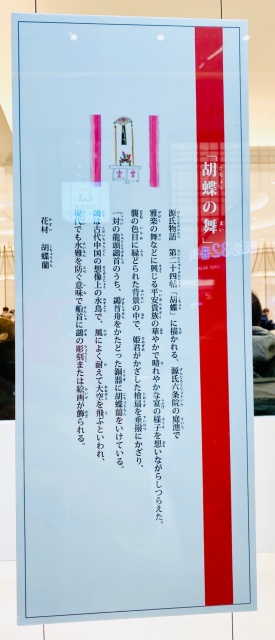

1号ウィンドー「胡蝶の舞」

源氏物語 第24帖「胡蝶」に描かれる、源氏六条院の庭池で雅楽の舞などに興じる平安貴族の華やかで晴れやかな宴の様子を想いながらしつらえた。

襲(かさね) の色目に縁どられた背景の中で、姫君がかざした檜扇を垂撥(すいはつ)にかざり、一対の龍頭鷁首(りゅうとうげきしゅ)のうち、鷁首舟(げきしゅせん)をかたどった銅器に胡蝶蘭をいけている。鷁(げき)は古代中国の想像上の水鳥で、風によく耐えて大空を飛ぶといわれ、現代でも水難を防ぐ意味で船首に鷁の彫刻または絵画が飾られる。

花材:胡蝶蘭

連続する2号.3号.4号3面のウィンドーを、松・竹・梅と三間続きの障壁画に見立てた。このウィンドーは大覚寺障壁画「紅梅図」(狩野山楽筆)の構図をもとにいけた。

「百花魁(ひゃっかのさきがけ)」とは、梅の異名。狩野派が得意とした大画面に描かれる巨大な紅梅の樹幹の圧倒される姿と、うねり広がる枝の姿をとらえ、横に広がる枝を竹の間のウィンドーへと展開している。

寺号勅許1150年を令和8年に迎えられる大覚寺の、重要文化財障壁画などの宝物は1月21日~3月16日の間、東京国立博物館 特別展「旧嵯峨御所大覚寺 ―百花繚乱 御所ゆかりの絵画―」で拝見できる。

花材:梅 サルノコシカケ 松葉蘭 石菖 笹 ほか

厳寒に耐えて力強く生きる植物「松」「竹」「梅」の組み合わせは、もとは中国で描かれた雅題「歳寒三友(さいかんのさんゆう)」が日本に伝わったものである。

日本では縁起の良いおめでたいものとして吉祥の意匠に使われてきた。

このウィンドーでは大覚寺「竹の間」「牡丹の間」の障壁画を見立てて、強い生命力・成長と繁栄の象徴「竹」と花の王と言われる豪華で品格ある「牡丹」を主題とした。

竹の異名は無事平穏という意味の「平安」。牡丹の異名「富貴」を合わせて、「平安富貴」の雅題を表した。題意は、富や豊かさに加えて心も穏やかに暮らすことができる、というもの。

花材:竹 松 梅 牡丹 椿 シャガ ほか

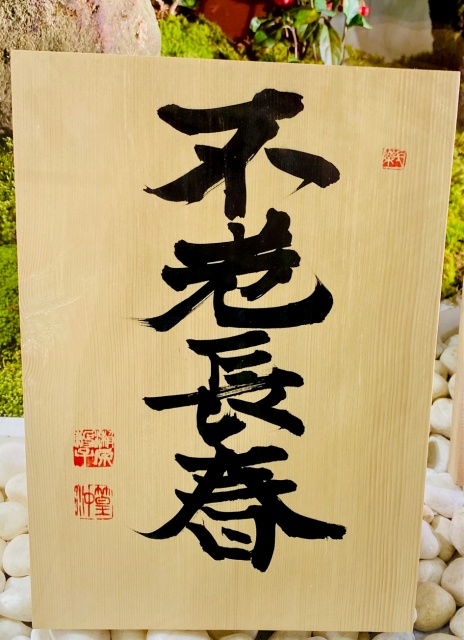

お正月の神様を迎え “神を待つ”ことから“マツ“と呼ばれる松は、常緑で樹齢が長く、不老長寿の象徴。また、佳き縁の象徴とも言われる。

縁起物としての始まりは、平安時代の、長寿祈願の宮廷儀礼である「小松引き」で、現代でも門松へとその意が伝承されている。

大覚寺宸殿「松鶴図」に描かれた松の姿を、このウィンドーでは五葉松を用いてあらわした。

常磐木である松の異名「不老」と、薔薇の異名「長春」を合わせた雅題「不老長春」は、いつまでも若く長生きをする、理想の境地。

花材:五葉松 薔薇 十両 千両 苔 蛇のヒゲ ほか

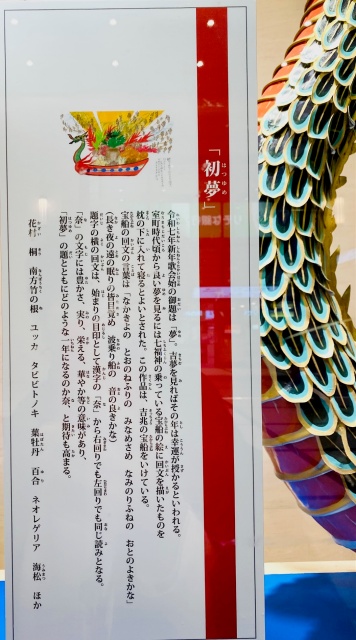

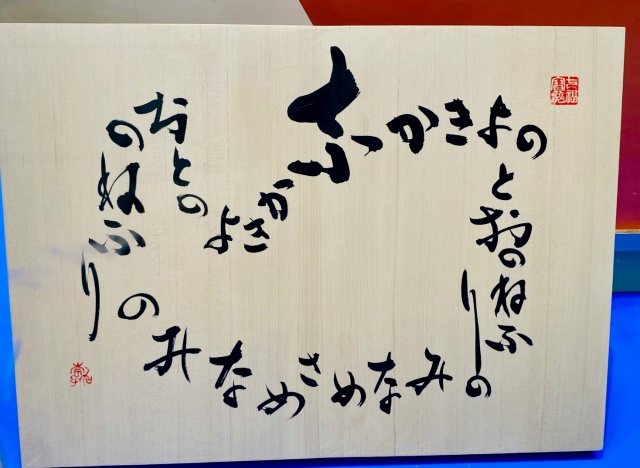

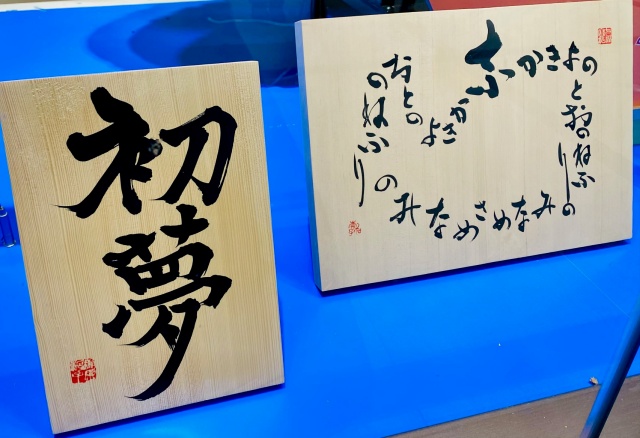

令和7年新年歌会始の御題は「夢」。吉夢を見ればその年は幸運が授かるといわれる。

室町時代頃から良い夢を見るには七福神の乗っている宝船の絵に回文(かいぶん)を描いたものを枕の下に入れて寝るとよいとされた。この作品は、吉兆の宝船をいけている。

宝船の回文の言葉は「なかきよの とおのねふりの みなめさめ なみのりふねの おとのよきかな」(長き夜の遠の眠りの皆目覚め 波乗り船の 音の良きかな)

題字の横の回文は、始まりの目印として漢字の「奈」から右回りでも左回りでも同じ読みとなる。

「奈」の文字には豊かさ、実り、栄える、華やか等の意味があり、「初夢」の題とともにどのような一年になるのか奈、と期待も高まる。

花材:桐 南方竹の根 ユッカ タビビトノキ 葉牡丹 百合 ネオレゲリア 海松 ほか

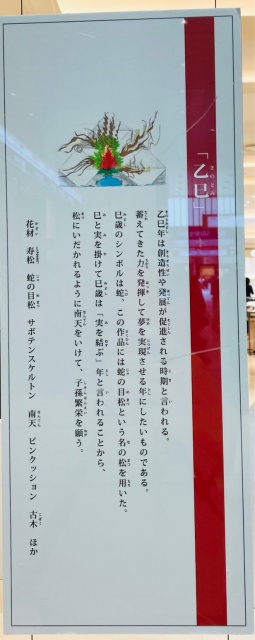

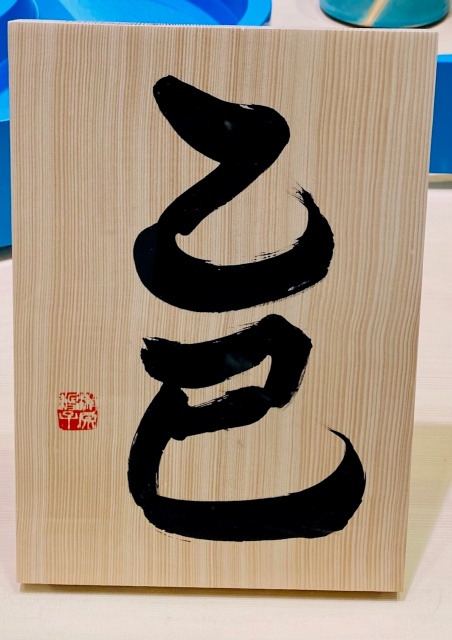

乙巳年は創造性や発展が促進される時期と言われる。蓄えてきた力を発揮して夢を実現させる年にしたいものである。

巳歳のシンボルは蛇、この作品には蛇の目松という名の松を用いた。巳(み)と実(み)を掛けて巳歳は「実を結ぶ」年と言われることから、松にいだかれるように南天をいけて、子孫繁栄を願う。

花材:寿松 蛇の目松 サボテンスケルトン南天 ピンクッション 古木 ほか

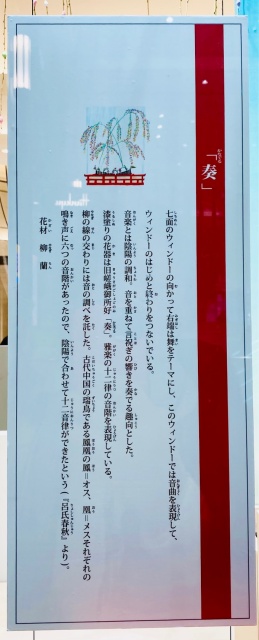

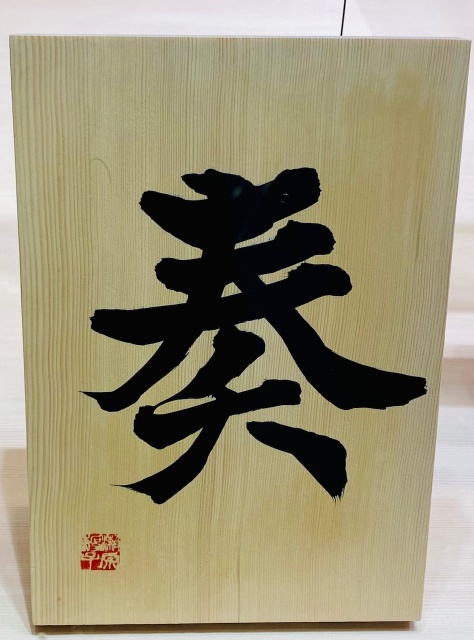

7面のウィンドーの向かって右端は舞をテーマにし、このウィンドーでは音曲を表現して、ウィンドーのはじめと終わりをつないでいる。

音楽とは陰陽の調和。音を重ねて言祝ぎの響きを奏でる趣向とした。漆塗りの花器は旧嵯峨御所好「奏(かなでる)」。雅楽の十二律の音階を表現している。柳の線の交わりには音の調べを託した。古代中国の瑞鳥である鳳凰の鳳=オス、凰=メスそれぞれの鳴き声に6つの音階があったので、陰陽で合わせて十二音律ができたという(『呂氏春秋』より)。

花材:柳 蘭

うめだ阪急コンコースウィンドー クリスマスから迎春花へ

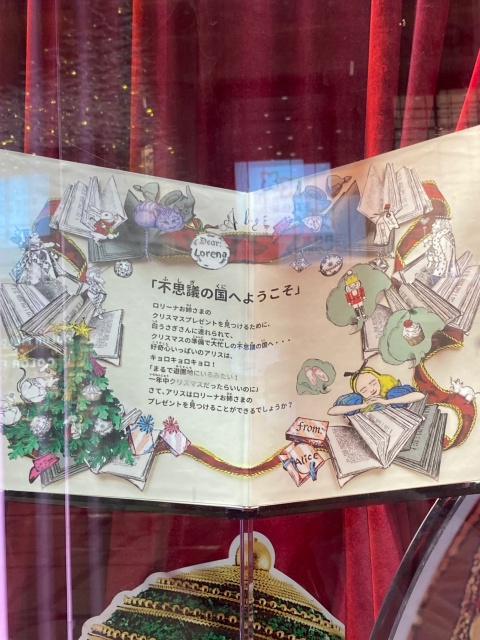

12月25日までのクリスマスのウィンドーは大迫力、圧巻の魅力的な展示です。全7面のウィンドーの中で、アリスと愉快なマリオネットが動き回っています。

そしていよいよ12月27日から1月13日まで、嵯峨御流の迎春花となります。

今年も華道家と職方合わせて約100名のチームが心を合わせて26日の閉店後から制作しますので、ぜひご覧くださいませ。うめだ阪急は1月1日、2日は休店されますのでウィンドーの照明はこの両日は消えていると思いますが、見ることはできます。

では年の瀬を迎え、皆様お健やかに良いお年をお迎えください。来年もどうぞよろしくお願いいたします。

華道が無形文化財に登録されました。

吉報でございます!

令和6年12月16日の官報に、無形文化財として華道が登録されたことが告示されました。

官報

https://kanpou.npb.go.jp/20241216/20241216g00290/20241216g002900012f.html

今朝、大覚寺に生けられていたグローリーリリーに出会い、まさにグロリオサの花言葉「

栄光」輝かしい誉、幸先の良い瑞光であると奇縁に思うのでした。