うめだ阪急コンコースウィンドー迎春花は1月12日までです。100人で制作しました。

ウィンドーに掲げている文章です。ご覧くださいませ。

迎春花への想い

新しい年への願いを込めて

令和八年、情熱に満ちた丙午歳が巡ってきました。自然界のエネルギーを表す十干十二支の、「丙」は、太陽のように明るく、炎のように活発で、物事がハッキリと表れる年を意味します。そして「午」は、行動力や躍進、情熱を象徴し、一気に駆け上がっていくような勢いを持っています。この素晴らしい丙午の勢いに乗って、皆様にとって今年一年が、何事にも情熱を持って取り組み、大きく躍進できる年になりますように、心から願っています。ウィンドーを飾るいけばなには、森羅万象の根源とされる地水火風空の五大の要素をそれぞれのいけばなの中に込めて表現いたしました。この作品から、自然の力強い生命力と、あふれるエネルギーを感じていただけましたなら、とても嬉しく思います。

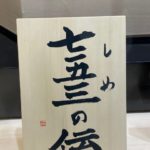

1号「七五三の伝(しめのでん)」

正月元旦、二日、三日を合わせて古来「正月三ヶ日」といい、歳の初めの最もめでたい祝日とされている。嵯峨御流伝書に、正月三ヶ日の祝儀花は、別々に各々注連の伝の若松(元旦)、竹(二日)、梅(三日)をいける、と記されている。清浄で神聖な場を示す注連縄の注連は、「七五三(しめ)」とも表される。七五三の言葉は、日本では神代の昔からあるとされ、古代の日本神話で天地開闢の後に現れた神々、すなわち天神七代、地神五代、造化三代で七五三となり、これが七五三(しめ)の初めだといわれている。

七は、若松では体用留それぞれに陰陽と二本ずつ、体と用の間に腹籠一本の計七本の七であり、二日の竹、

三日の梅の場合は水引の数を意味する。水引の金色は陽で、いけあげた花姿の用下に位置するように結ぶ。

五は、若松では腹籠五胎を生ずるの五であり、竹では五節の五、梅は五本の五。

三は、若松では陰陽三所の三。竹と梅では天地人三才の三。

花材:若松・竹・梅

2号「蓬莱」

五大の「地」とは大地・地球を意味し、堅固さや安定を象徴する。深山幽谷に降り注いだ雨や霧は、土中で長い時を経て濾過されやがて地表へ湧き出て、水の源流の初めの一滴を生む。古代中国では不老不死の仙人が棲むと言い伝えられた深山の風景からは瑞気が立ち上り、水そのものが生命の淵源という感覚も実感できる。水蒸気が立ち上る様子から、運気を上げる「立涌(たてわく)」文様が生まれ平安時代には有職文様として用いられた。この作品では、渓谷をほとばしり流れる水の動きを万年青で表現している。

花材:落羽松の気根・松・万年青 ほか

3号「登龍」

五大の「水」は、潤い・流動性や変化を象徴する。

梅は、非常に長寿で生命力が強い。老木の幹は苔むして、枝は複雑に交差し、あたかも大地を這う龍のように形容されることがある。この作品では、厳しい風雪に耐え抜いてきた梅の大木を、水を司る二柱の龍神に見立てて表現した。梅の新芽は特に「気條(ずわえ)」と呼ばれ、「力強さ」や「繁栄」を感じさせることからお祝いの席にふさわしい。力強く昇る姿は、まるで龍が天に駆け上がるかのように希望に満ちていうようである。

梅の足元には、「水」に掛けて水仙をいけている。芽出しの玉根の姿に新しい生命の躍動を感じて頂きたい。

花材: 梅、水仙、サルノコシカケ、ヒカゲカズラ 、万両 ほか

4号「丙午」

五大の「火」は太陽、情熱、生命の輝き、成長などを象徴する。今年の干支「丙」は、まさに「太陽」や「炎」を表し、明るく活発で、物事がハッキリと表れることを意味する。「午」は、行動力、躍進、情熱などの象徴で一気に駆け上がっていくような勢いがある。この作品は、「福徳、寿徳、財徳」の三徳が宿ると言われ縁起の良い「朱竹」に見立てた朱塗の竹の林と、その朱色の輝きの中を風を切って駆け抜ける駿馬の力強い躍動感を竹の枝で表現したものである。

花材: 竹、蝋梅、椿、ほか

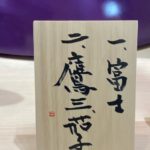

5号「一富士 二鷹 三茄子」

五大の「風」は、動き、生命の躍動、変化、成長などを象徴する。

この作品は、葛飾北斎『富嶽百景』の、鷹が雉を捉える絵をモチーフにしている。

勇猛な鷹の羽ばたきが生み出す力強い風と勢いを表現したいと思った。風に乗って勢いよく羽ばたいて幸運を掴み取る一年になるようにとの願いも込めている。「雉を捉える」を「喜事を捉える」と読み解く想像力を働かせると、さらに喜ばしい気持ちになれる。鷹と言えば、古くから初夢に見ると特に縁起が良いとされるものに、「一富士」「二鷹」「三茄子」という言い伝えがあり、それぞれ「無事(富士)」「高い(鷹)」「事を成す(茄子)」という、一年の成功を願う吉祥の意味が込められている。

花材 鷹: 古木、リュウゼツランの葉、コウモリラン、アガベ 、ソテツ ほか

茄子: ヒョウタン

富士: 立ち栢槙

6号「日月」

~宇宙の調和と清らかな心~

五大の「空」は宇宙全体、そしてすべての要素を優しく包み込む無限の空間を象徴している。富士山は、昔からその孤高の美しさだけでなく、神々が住まう山として人々に崇められてきた。この作品では、富士山への登拝の様子を描いた「富士参詣曼荼羅図」の仏教的宇宙観を、嵯峨御流荘厳華の様式で表現している。広大な宇宙観の中で、日輪と月輪が美しく輝き、清らかな明かりを灯すように、すべてを包み込む調和の世界をいけばなで表したい。花を置いている紺碧の色の台は駿河湾、富士の裾野に広がる三保の松原を配している。

花の左右にあるのは日輪と月輪。

日輪(太陽の象徴であり、仏の円満な智慧や真理を表す)

月輪(月の象徴であり、すべての人に備わっている満月のような清らかな心を表す) 。

「日」と「月」を組み合わせた「明」という文字は、令和八年の新年歌会始の御題である。

花材: 台杉、ユズリハ、金柾木、南天、地湧金蓮、北山杉(スライス)、キングプロテア、ほか

7号「馬九行久(うまくいく)」

~万事、上手くいく願いを込めて~

令和八年、情熱と勢いに満ちた丙午の躍進の年に、最高の縁起を贈り届けたい。

この作品では、嵯峨御流の伝書に伝わる、「轡」を花留として九種の特別な組み方にして用いている。

「左馬」に宿る、福を呼ぶ力

福が舞い込む: 「馬」という字を左から読むと「まう(舞う)」に通じることから、「福が舞い込む」という非常に縁起の良い意味がある。

無事成就:

「馬は左から乗ると転びにくい」と言われているように、「途中で倒れない」「無事に進む」という意味が込められ、道中安全や、目標が無事に達成される「無事成就」の願いが託されている。

「左馬」は、「右に出るものがいない」という意味にも通じ、勝負運を上げるとされている。

九頭の馬が叶える「馬九行久」

また、九頭の馬を描くことで「馬九行久(うまくいく)」という語呂合わせになり、「万事、何事もすべて上手くいく」という最高の吉兆の意味になるので、皆様の願いがすべて叶い、万事うまくいく明るい未来を祈る。

花材: 桜、水仙、蘭、季のもの、ほか

この日、嵯峨御流華務職のわたくしども16名が朝から大覚寺内五大堂・霊明殿・安井堂に「荘厳華」、心経前殿・お口祝いの儀が行われる部屋に「注連の伝の若松」、参拝者の休憩所に「御題花」、供待には大きな松と梅の作品と卯杖を挿花いたしました。

境内は僧侶の方々により美しく整えられ、鏡餅がお玄関に供えられ、御門には根引松の門松が結えられて、夕刻までに晴れの日を迎える準備が整いました。

元旦には修正会(しゅしょうえ)が厳修されました。修正会とは、新年の初めに、昨年の過ちを改めて、新年の決意を新たにする儀式とのこと。来たる年の五穀豊穣、天下泰平、息災安穏、仏法興隆なども祈願されます。

五色幕が風に靡き、晴々とした大覚寺です。

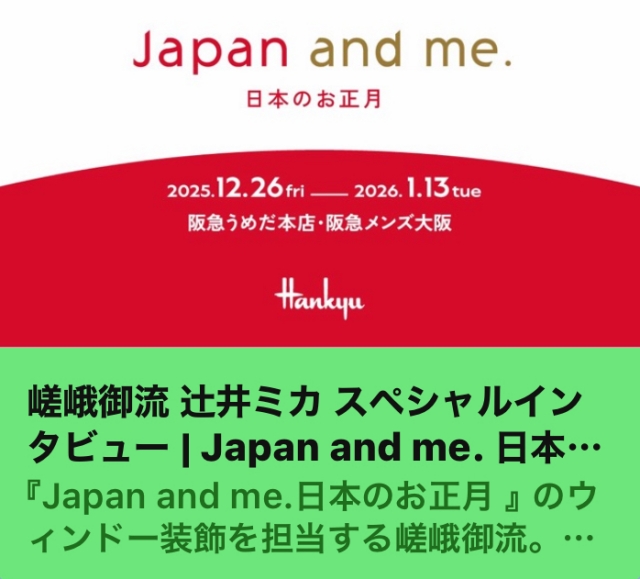

うめだ阪急ホームページ 「Japan and me.」

阪急うめだ本店では、「Japan and me.」と題し、年間を通して国内外のお客様に向けて日本の魅力を発信する取り組みをされております。

Japan and me.特設サイト内の、嵯峨御流インタビュー記事をご覧ください。

https://website.hankyu-dept.co.jp/honten/h/japanandme/interview.html

1月12日までの17日間、うめだ阪急コンコース側のウィンドー7面に、今年も嵯峨御流100名が力を合わせて迎春花をいけています。1面のウィンドーの大きさは、幅が6メートル、高さ4メートルと、大きな画面7面に、丙午の勢いを全ウィンドー通じて表現します。令和8年大覚寺寺号勅許1150年の晴れの気持ちも込めて、皆々様のご多幸を願う気持ちを表します。お近くへお越しの際にはぜひご覧くださいませ。

先今年無事目出度千秋楽

この一年を無事に終えられ、新しい年を迎えられることに感謝したいとおもいます。一年の締めくくりと、新年が良い年であるようにとの祈りをこめて、まずは今年無事、めでたく千秋楽のお言葉を、このブログの題に選びました。

さて、クリスマスが終わると、大阪うめだ阪急のコンコースウィンドウ7面は、いけばな嵯峨御流の迎春花となります。12月27日から1月12日までの展示です。ご覧くださる皆様のご多幸を願い、良い作品になるよう総勢100名みんなで頑張りますので、宜しくお願いいたします。

そして12月30日は、十数名の先生方と共に、大覚寺のお堂や供待など様々な場所をお正月の祝花でお飾りします。

お参りにお越しの折には、諸堂のお花もご覧くださいね。

では、皆様よいお年をお迎えくださいませ。

大覚寺供待にて、嵯峨御流青年部SAGASの作品展12月5日まで

明日5日までです。心がほっと温かくなるような、SAGASならではの作品展です。

11月29日から12月5日まで、大覚寺供待において、嵯峨御流青年部<SAGAS>の皆さんが、クリスマスをテーマにいけばな展を開催されています。

ぜひご覧になって、作品解説プレートのQRコードから感想を寄せてあげてくださいませ。

奈良県王寺町、達磨寺で開催された75周年いけばな展を拝見しました。

御来賓の平井康之町長様から、王寺町は来年2月に町制施行100周年を迎えると伺いました。ボランティアガイドの方の、聖徳太子との関わりが深い王寺町のこと、また達磨寺は達磨大師と出会われた聖徳太子が亡くなった大師を葬られた墳墓の上に立つ由緒あるお寺だというお話を学びました。大和名所図会と同じ場所に今もあり続ける名刹での花展での、お家元吉村晴芳山先生・家元嗣芳貞先生合作と、副家元山内芳誘先生のお作品をご紹介させていただきます。

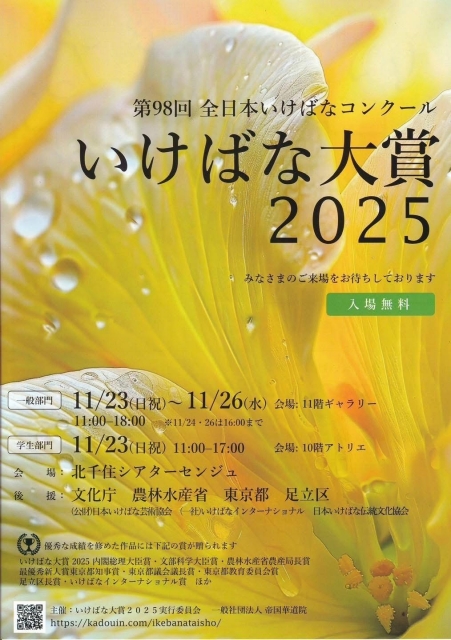

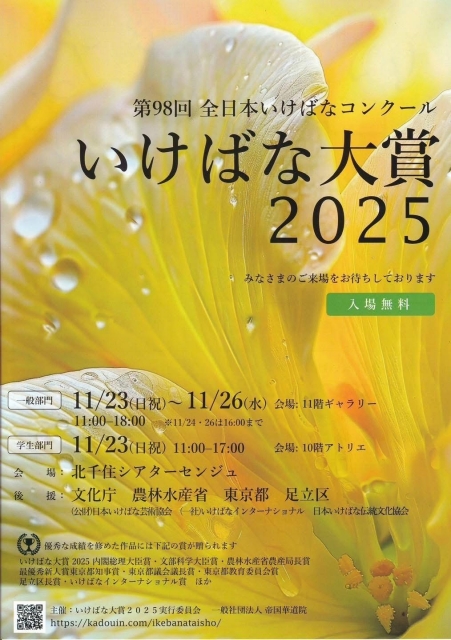

いけばな大賞とは

流派・経験・年齢・国籍を問わず

どなたでも参加できる公募審査制度のいけばな展覧会です。

主催は一般社団法人 帝国華道院。

11月22日審査会が終わり、発表は23日から26日まで、全ての作品と、招待作家によるいけばな作品が展示されます。有料催しですので入り口でチケットをお求めください。

会場は北千住シアターセンジュ。

JR北千住西口からすぐ、マルイの11階。

https://kadouin.com/wp-content/uploads/2025/06/2025_Yoko_ippan.pdf

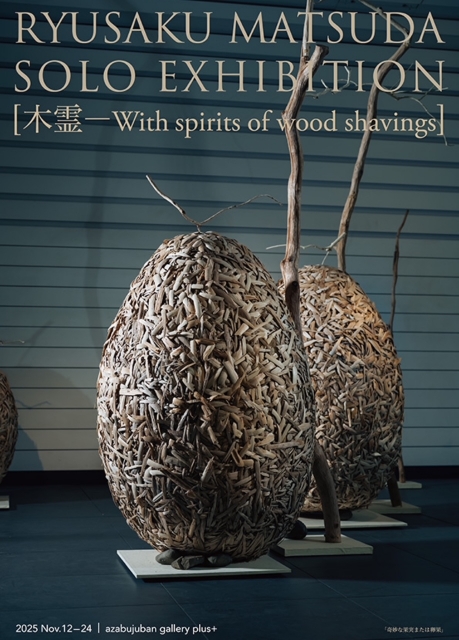

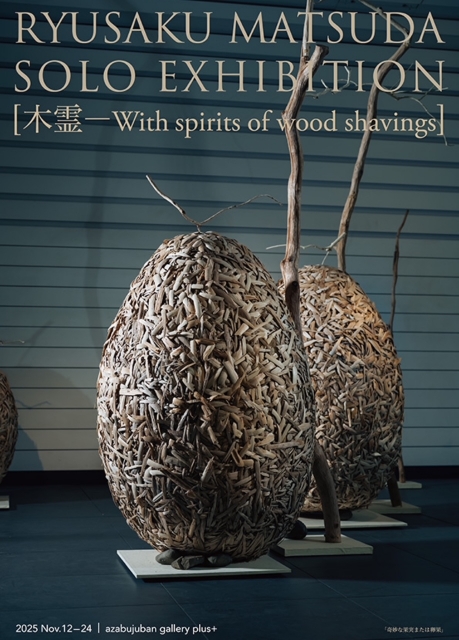

11月22日。東京 麻布十番ギャラリーplusで開催された松田隆作氏の個展を拝見しました。今回も、全ての材料を自力で削り出し、固め、変性させて、木そのものが持つ最も深い力を表出させることに時間も丁寧な手作業も惜しみなく使われる。

と、勝手にわたくしの感想を書かせていただきましたが、いけばな作家松田隆作氏のホームページをご覧ください。

http://info.ryusakumatsuda.com/?eid=229#gsc.tab=0