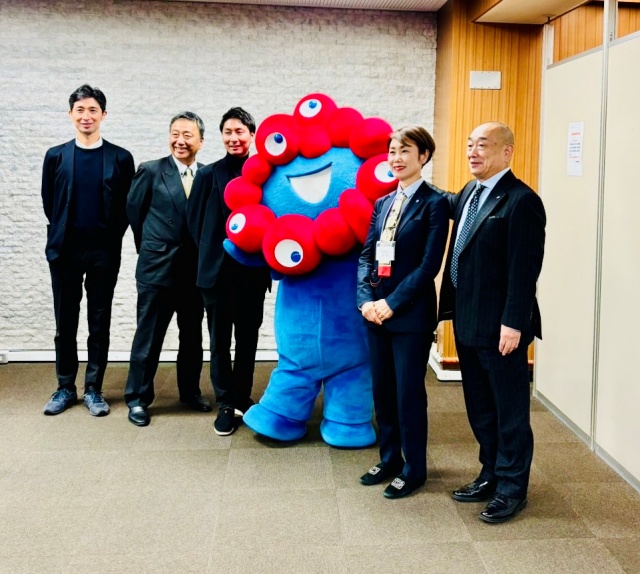

12月5日。 「大阪万博での日本いけばな芸術特別企画展」説明会にて

公益財団法人日本いけばな芸術協会は、特別企画として10月7日(火)〜11日(土)の期間、万博会場内ナショナルホリデーホール ギャラリーEASTにていけばな展を開催します。本日は企画展説明会と、講演会でした。

講演会講師は、2025年日本国際万国博覧会協会の喜田真吾氏。

大阪・関西万博の魅力と関西力についてのお話しを伺い、まず万国博覧会の歴史のレクチャーから始まって、敷地面積の大きさはディズニーランドとディズニーシーとUSJを足した規模の約155haであることや、リングの中には海外パビリオンがぎっしり、リングの外には日本企業などのパビリオンがあることなど、全貌と魅力をたっぷり聞かせていただきました。

万博でのいけばな展、今からワクワクします!

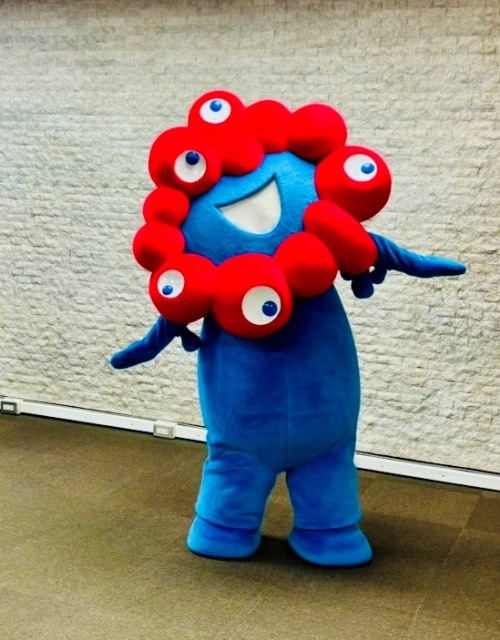

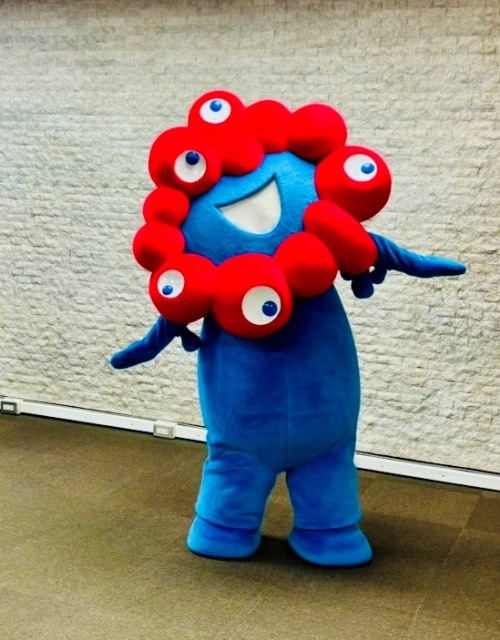

ご存知の ミャクミャク

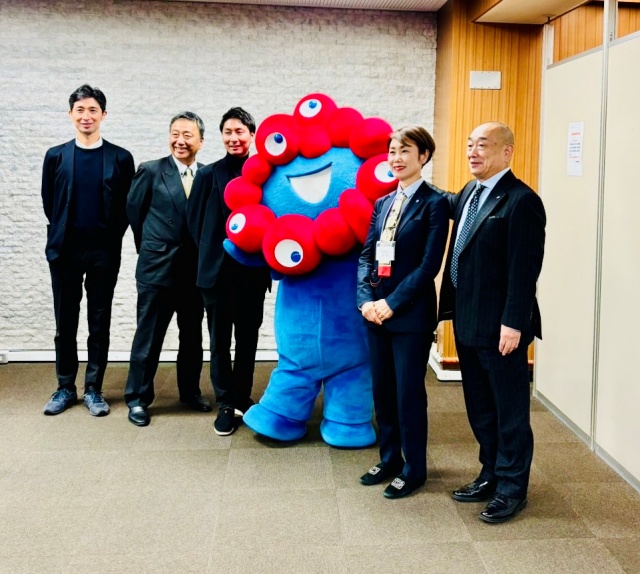

説明会に参加した嵯峨御流会員

日本いけばな芸術協会役員

磯田道史教授が、11月1日からYouTubeに嵯峨野の魅力について5ヶ寺をご紹介されています。

「磯田道史教授Presents嵯峨の魅力」というタイトルで検索なさってご覧くださいませ。常寂光寺、祇王寺、二尊院、化野念仏寺、落柿舎。それぞれのお寺が教授の語りで大変わかりやすく楽しく解説されています。

常寂光寺:https://www.youtube.com/watch?v=4cxEz9OeoiA

祇王寺:https://www.youtube.com/watch?v=QiZ-L-xNT4U

二尊院:https://www.youtube.com/watch?v=1RoIlizg964

化野念仏寺:https://www.youtube.com/watch?v=H38AxDnG2Ow

落柿舎:https://www.youtube.com/watch?v=rdmS3af1tN0

11月4日。「登り窯に花をいける」展を拝見しました

五条坂京焼陶芸登り窯(元 藤平陶芸登り窯)は京都市内に現存する最大規模の登り窯や作業場、また煉瓦作りの煙突などが操業当時のまま残されている場所です。いけばな嵯峨御流 山田幸甫先生率いる紅華会の皆様が、思い思いに場といけばなを出合わせた作品を拝見しました。お写真はほんの一部ですが、ご紹介させていただきます。

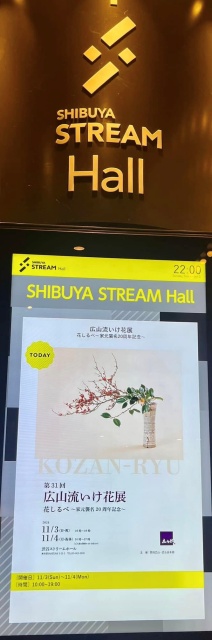

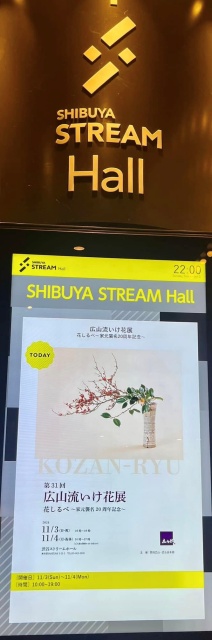

少し前の事になりますが、11月3日に、渋谷ストリームホールにて「広山流いけ花展花しるべ〜家元襲名20周年記念〜」お家元を始め全国の御門弟の作品を拝見、堪能させていただきました。威風堂々の家元作品を、私のスナップで恐縮ですがご紹介します。

11月9日、10日の両日、京都産業会館において開催された華展を拝見しました。テーマは「京の花 永遠に絆(きょうのはな とわにつなぐ)」

大勢のご参会者でおおいに賑わい、なかなかお写真は撮れませんでしたので、数点のみわたくしのスナップ写真でご紹介いたします。

出品者、皆様それぞれの想いがこめられた作品の数々、ひとつひとつが訴えかける力があります。故 長谷川菊洲先生の描かれたいけばな作品集「体用相応」なども展示されていましたので、ゆっくりと拝見させていただきました。

11月30日まで、回廊で繋がれた諸堂や廊下を取り囲むように大覚寺嵯峨菊が飾られています。筆咲きと称される、繊細な花弁。3本寄せ植えで上から天人地の咲かせ方。葉には四季を表す仕立て方。いずれの特徴もこの嵯峨菊ならではの雅な風情です。大覚寺は、平安時代に嵯峨天皇の離宮として造営され、天皇の皇孫の時代に大覚寺という寺号を時の清和天皇から勅許なされて以来令和8年に1150年を迎えられます。明治時代までずっと天皇または皇室の方が門主となられた門跡寺院であることから、大覚寺嵯峨菊は、回廊をお渡りになる御方が上から見下ろされてちょうど良いところに花を咲かせる仕立てになっているので、高さは2メートルくらいに揃えられています。

このような姿に作り上げるのにはどれほどの手がかかることでしょう!

毎年、天皇家はじめ各宮家に献上されています。

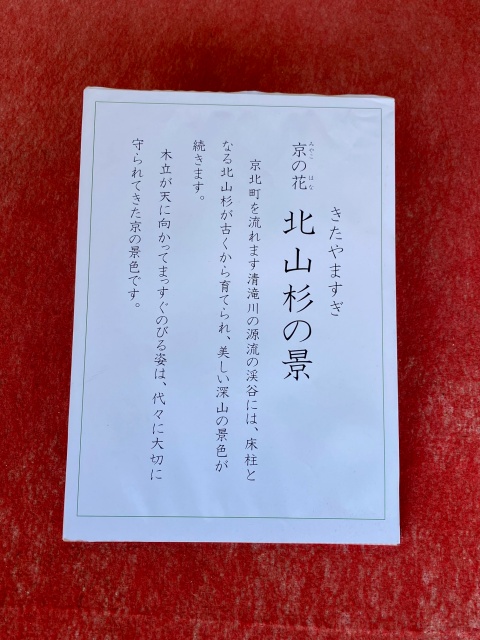

ちょうどいま、有志の先生により大玄関前の供待に北山杉の景色いけがいけられていますのであわせてご覧になって下さいませ。

華道芸術学院の玄関にも数鉢の嵯峨菊が飾られていて、研究生の皆様とともに楽しませていただいています。

11月9日。I.I.神戸支部50周年記念でのデモンストレーション。

11月9日。いけばなインターナショナル神戸支部創立50周年記念祝賀会が神戸ベイシェラトン ホテル&タワーズにおいて開催され、お祝いのデモンストレーションをさせていただきました。

父辻井博州が、50年前、支部創立の際にデモンストレーションをさせていただいたとの事で、以来何度もお招きを受けてデモをしたご縁により、この度わたくしにお声がけくださったと伺いました。ご縁を大事に思ってくださることに敬服し感謝しています。50年もの間会員とのご縁を繋いでこられた神戸支部へのお祝いのため、心を込めていけさせていただきました。

作品

①御所車の作品をお迎え花としていけておき、嵯峨御流の紹介と、大覚寺、及び大覚寺と源氏物語の縁をお話ししました。

大覚寺と『源氏物語』の縁(えにし)。

平安時代、風光明媚な嵯峨野をこよなく愛された嵯峨天皇は、この絶景の地に嵯峨離宮を造営し、王朝サロンを展開されました。いけばな嵯峨御流はこの離宮に源(みなもと)を発しており、仙洞御所から大覚寺となった貞観十八年(八七六)以来、王朝文化の薫りを守り続け、現在(いま)に伝えています。

嵯峨天皇の皇子「源融(みなもとのとおる)」は光源氏のモデルの一人と言われており、また物語18帖「松風」などに大覚寺が出てきます。

花材は松と懸崖仕立ての菊。

松は、長寿また永遠の若さのシンボル。厳寒に緑を保つことができるため、古来より特別で神聖な木と考えられて、お正月にはまず松を立てて、歳の神をお迎えします。

ここでは懸崖仕立ての菊を使っています。菊は、奈良時代末から平安時代初めにかけて中国から伝えられ、平安貴族を魅了した花で、邪気を払い長寿を授ける霊力を持つ、という伝説があり、長寿のシンボルです。

大覚寺には、11月30日まで門外不出の嵯峨菊が境内に数百鉢並んで美しいです。

②貝桶の作品

貝桶は、平安時代の貴族が貝合わせに使う絵が描かれた蛤の貝殻をしまっていた入れ物です。二枚貝の蛤は 貝殻が一対になっており同じ貝ならピッタリあう。貝合わせはこの蛤貝の一対を見つける遊びであり、これが「良い縁」や「結びつき」を象徴しているので、伝統的に縁起の良い模様として慶事のお着物などにも描かれます。

いけた花は、柿、百合、如意に見立てたサルの腰掛け。

この花材の取り合わせで

【百事如意】を表現しました。

意味は万事が意のままであること。「百」とは百合根(ゆりね)の一文字からとった「百」。数のきわめて多いことを指します。「事」(じ)とは、柿(し)の音読みの音通。孫悟空の如意棒でおなじみ、「すべては思いのままに」という意味の「如意」は、その姿が縁起が良いとされるキノコの霊芝に似ているサルノコシカケ。これらをあわせてできた“パワーワード”です。

「すべてが思い通りになりますように」。ここに集う皆様が幸せでありますように!

③文人華の画題『異郷三友(いきょうさんゆう)』

異郷とは、互いに違う郷(ふるさと)

の意味で、旅行や転勤、また何らかの理由で異国に赴いている人を意味し、その地において、生まれ育った国の異なる三人が、互いに友としてぬくもり深い交わりを持つという意味です。

この題意を表すために産地の異なる三種(以上になりましたが!)の花や実を出合わせて、ぬくもりあふれる交友を表現します。

冬瓜。原産地はインドや東南アジア。

夏に収穫しても冬まで持つことから冬瓜と呼ばれます。

ザクロ原産地は西南アジアや中東の乾燥地帯。種が多いことから、ギリシャ・ローマ時代には「豊穣のシンボル」とも呼ばれました。

ドラゴンフルーツ原産地は、メキシコや中央アメリカ、南米北部などの中南米の熱帯雨林です。

仏手柑インド原産の柑橘類。

地湧金蓮(チユウキンレン)原産地は中国雲南省のバショウ。またまだ日本では貴重品。地面から湧いてきた金色のハスを意味します。

英名はgolden lotus banana

バンダ。東南アジア原産。この着生ランの属名バンダのルーツは、インドのサンスクリット語のバンダカが、まとわりつく、という意味からつけられたとの事。

④深山の景

日本の美しい山の風景。深山は深い山、はるか彼方に聳える山から、地中に蓄えられた水が浄化されて地上に湧水となって出てくる、その水の発生の風景でもあります。水は山から出て森や林を作り野原をめぐり伏流水の流れも取り込みながら田畑を潤し、その間人の暮らしと密接に関わり、池、溜池の風景も見られる。全ての水の流れはやがて大河に集まり海へと流れていきます。海は水の流れの終点でもありまた始まりでもあります。海水は水蒸気となってまた山へと巡り雨や霧に姿を変えて深山に降り注ぎます。その雨の雫は地中深く染み込んでやがて濾過された清水が地表へ現れる、この水の循環こそが風景を美しく保ちます。

神戸では深山といえば六甲山最高峰でしょうか。

貝塚伊吹、ドウダンツツジ、カエデ、リンドウ、ツツジ、カラスウリ。

⑤令和7年度の新年御歌会始めの御題「夢」を表現した作品。

花器は嵯峨御流が夢に因んで制作し、全国106司所の門人の方がこれを用いて御題花をお正月花にいけています。

夢という漢字の図形の由来には諸説ありますが、一説に、草冠は並びはえた草。その下に人の目、その下の夕は月すなわち夜の事で、「夢は夜のとばりに覆われてあたりがはっきり見えなくなる状況を示す図形である」とされていますが、おめでたい意味を込めて、わたくし流に未来への期待を表す解釈で、「夢とは草むら(大地)から未来を見ている目」ととらえて、作品に表現しました。

ドラセナコンシンネレインボーは草むら、ピンクッションは未来を見つめる目です。

おわりに、

I.I.のモットーであるfriendship through flowers

のもと、神戸支部ますますのご発展をお祈りします。

京都新世代いけばな展関連事業 野外展での嵯峨御流の方の出品作品をご紹介します

11月2日、「京都新世代いけばな展関連事業 第6回野外いけばな展」を堂本美術館のお庭で拝見しました。京都在住の諸流派40歳代までの若手の方による作品展です。嵯峨御流からは、井尻智甫さんが出品されましたので、わたくしのスナップ写真でご紹介します。

後日、幹事の大津智永先生のFacebookで、各自の作品解説文が紹介されましたのを転載させていただきます。次の通りです。

大津先生のFacebookには、諸流派全ての写真と解説文が、アップされています、若手華道課の作品にこめた想いを知ることができます、検索してご覧ください。

嵯峨御流 井尻智甫

【お花】・松・リコリス・エリンジウム・ブルーファンタジー・白砂

【コメント】嵯峨御流が誇る固有の挿花法に「景色いけ」があります。

福田豊四郎さんの波と雲の詩を描いた《濤》という作品からインスピレーションを受け、今回のテーマ「モダニズム」に沿って、形式にとらわれず楽しむ想い花景色いけ『海浜の景』をいけました。

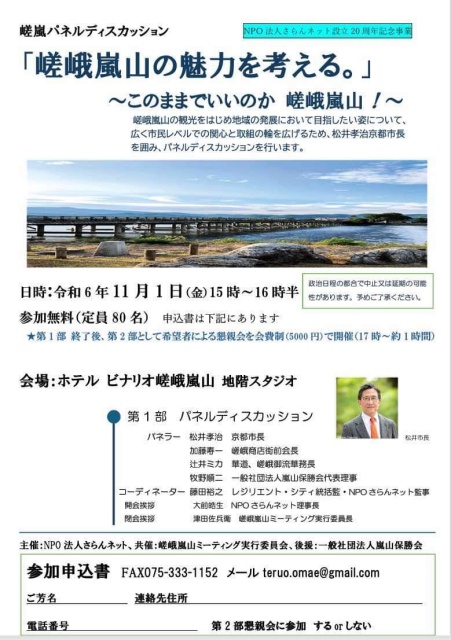

「嵯峨嵐山の魅力を考える。」 シンポジウムでパネラーをつとめました。

NPO法人さらんネット設立20周年記念事業として、11月1日午後3時から、JR嵯峨嵐山駅前のホテルビナリオ嵯峨嵐山で開催されたシンポジウム「嵯峨嵐山の魅力を考える。」は、国会議員、市会議員の方々、右京区長はじめ行政の方々、地元の方々、嵯峨御流からも数名併せて約80名のご参加で会場が埋まりました。

パネラーは、松井孝治京都市長様、嵯峨商店街前会長 加藤就一様、一般社団法人嵐山保勝会代表理事 牧野順二様、と、わたくし。コーディネーターはレジリエントシティ京都統括監の藤田裕之 元京都市副市長様。

嵐山の魅力や課題について、話し合うシンポジウムのサブテーマは「このままでいいのか、嵯峨嵐山!」

松井市長様からは、嵯峨嵐山の魅力と課題、オーバーツーリズムへの対策の必要性、またご自身にとっても憧れの地であると熱いお話。その中で、磯田道史教授のYouTube動画が11月1日に公開されることを発表なさいました。「磯田道史教授presents嵯峨の魅力」二尊院、化野念仏寺、常寂光寺、落柿舎、祇王寺の五カ寺がそれぞれ紹介されていて、祇王寺もとてもわかりやすく説明されています。

加藤様は、海外から観光客への受け入れ側の心がけなど体験談を踏まえてお話しなさいました。

牧野様は、嵐山保勝会として地域との協力で、嵐山での交通事情の改善のためコミュニティバスの運行などの具体的な提案を話されました。

わたくしは、枕草子に「野は嵯峨野 さらなり」と謳われた嵯峨嵐山の風景の価値は、この自然の風景に憧れインスパイアされた先人の匠の芸術文化と共鳴し、百人一首を生み出したり、七景三勝の嵯峨御流の景色いけや、嵯峨天皇による中国の文化を日本固有の文化に昇華して日本の母文化を生み出したりした発祥の地であることですと述べました。

嵐山の渡月橋は、大堰川右岸の法輪寺(開創713)に、平安時代、空海の弟子道昌によって安置された虚空蔵菩薩を拝まれたいとの嵯峨天皇の御幸のためかけられた橋で、橋の名前は、もとは「法輪寺橋」、また「御幸(みゆき)橋」の名であったということや、嵯峨天皇の離宮に源を発する文化芸術の拠点であり、いけばな嵯峨御流発祥の地でもある嵯峨。そして嵯峨嵐山の役割、奥嵯峨の魅力など、宮廷文化に彩られた嵯峨の風景を大切にしていきたいとお話ししました。

最後に、嵯峨御流の取り組みとして、現在全国106司所で展開している景色いけで環境保全の心を育てる活動についても触れました。

コーディネーター藤田様から、最後に、嵯峨嵐山の課題の向こうに見える様々な可能性や魅力を共有し、さらに皆さんに当事者としての思いも伝えられたと確信しているとのご発言で閉会となり、わたくしも実感としてこのシンポジウムでは、嵯峨嵐山の観光の課題と、現実的な対策。嵯峨嵐山の歴史や文化を共有する事など、実りあるディスカッションがなされた意義深い機会であったと思いました。

「遊べ、もっと!」をテーマに、日本橋高島屋S.C.で開催された草展。

写真は、勅使河原茜先生の作品と、一階エントランスのお迎え花。