産経新聞社主催、いけばな女性作家展が大丸大阪心斎橋店本館7階会場において開催されました。

テーマは「花の輪」。26流派から大作席・中作席 併せて34花席の中で、嵯峨御流からは、大作席2席、中作席1席が出瓶しました。

作品写真は自分で撮ったものや、知人が撮ったものを掲載いたします。

|

前期5番

|

後期5番

|

|

前期22番

|

後期22番

|

|

前期23番

|

後期23番

|

5番花席

前期 佐々木桂甫・中村敏月・中筋広甫・中崎江里甫

後期 小倉美知甫・後藤惠子・小山恵甫・沖タカ甫

22番花席

代表出瓶者 本田博甫

前期 本田博甫・安田美代甫・船越幸甫・不破昌甫・藤原由美甫・三笠孝甫

後期 本田博甫・吉村睦甫・稲垣麻佐甫・岡山絵理甫・林 真美甫・横田佳甫

23番花席

代表出瓶者 辻井ミカ

前期 辻井ミカ・山田宏甫・槇 信甫・辰巳順甫・春木笑甫・森田沙千甫

後期 辻井ミカ・伊東美知甫・中井元甫・ 髙砂由利甫・津国瑞甫

ジュニア展

阪南・和歌山地区連絡協議会いけばな公開講座においてデモンストレーションを行いました

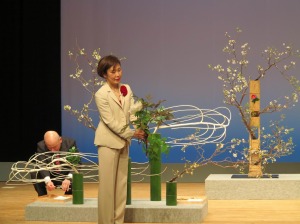

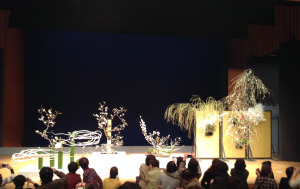

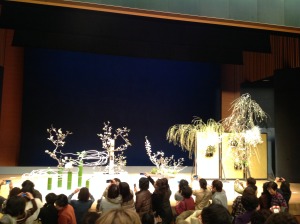

岸和田市立「浪切(なみきり)ホール」にて、いけばな公開講座「華やかな平安文化の薫りをいける」が開催されました。前日からリハーサルに伺いましたので、岸和田城もお堀越しに拝見し、だんじりのお話なども伺えて、嬉しい事でした。

当日は、13時から開演。副総裁もお出まし下さり、盛大な幕開けとなりました。

阪南和歌山地区連絡協議会8司所の司所長紹介、運営委員長 立川紗智甫先生ご挨拶、副総裁 岡田脩克先生ご挨拶、講師の紹介として私と村上巨樹理事をご紹介頂きました。

プログラムは、

第一部 講演「いけばなで美しい地球を守る」

第二部 デモンストレーション

「嵐峡の景」「五重切」「五管筒『初霞』」「創作花『熊野曼荼羅』」

すべて桜が主花材です。嵐山の嵐峡の風景をいけたあと、生花「五重切」と「寄せ筒」に本桜をいけ、最後に金色の壁面に見事な枝垂れ桜を用いた大作をいけました。

村上巨樹理事と呼吸を合わせながら一作一作を作り上げていき、最終的には舞台全体が、桜で描く熊野曼荼羅となるように制作いたしました。

舞台は、幅10m以上もありましたので、創作花の壁面作品は少し大きくいけることにしました。写真の3枚の板の後ろに、同じ板が2枚忍ばせてあります。

その板と板の間に立てた脚立にお2人の地区の先生がずっと入っていて、デモンストレーションでは前から渡した枝をさっと受け取って、まるで前の人がいけているかのように連携良く次々と留めつけて下さいました。このように、舞台では、見えている部分だけではなく、バックヤードに居て、挿ける人と同じ気持ちでスタンバイして下さる全員の気持ちが一つになっていることがとても大切なのです。その気持ちがないと、今回のような大作を、舞台でいけることはできません。

前日から、またそれ以前にもこの企画の為にご尽力いただいた地区の先生方に心から感謝申し上げます。

飛鳥司所、平安神宮での奉献花展を見せていただきました

2月28日、平安神宮 額殿で開催される 恒例の奉献花展を見せていただきました。

嵯峨御流の凛々しい作品がいけられており、大変嬉しく誇らしい思いです。

写真は、前司所長、現司所長、御重役の先生とともに。

2月26日、東京日本橋高島屋で開催されている小原流展を拝見しました。

迫力ある作品、素晴らしい花材。堪能させて頂きました。

写真は、小原宏貴家元の作品です。

2月16日、京都大丸百貨店で開催された華展の後期展を見に行きました。

京都若手華道家今回のテーマは「日本美」

パンフレットには、「いけばなは古来よりその時代の風潮・生活様式に影響を受け創造され受け継がれてまいりました。現在その様式は多岐にわたり季節や場所により異なる姿・かたちを楽しむことができます。今回の『京都新世代いけばな展2015』はいけばなの魅力を若い世代をはじめ、より多くの方にお伝えしたいと願うとともに、琳派400年記念祭が開催されることに併せてテーマを『日本美』といたしました」と書かれていました。

会場は暗く、スポットライトの光が、作品と和紙の設営を照らす凝った会場構成でした。暗い中で私が自分で撮った、嵯峨御流後期の出瓶作品2作を掲載させていただきます。

長谷川明洲先生、石塚絵里奈甫先生の作品です。

花道 紫雲華(かどう しうんげ)創流80周年記念花展を拝見しました

2月22日、大阪・あべのハルカス スペース9において開催された華展を拝見してきました。

花道 紫雲華は初代家元筒井紫雲先生によって1935年(昭和10年)、大阪において創流され、現在の2代目家元は筒井邦子先生です。昔から親しくしていただいているので、写真もリラックスした感じで撮って下さいました

龍生派三代家元 吉村華泉先生ご逝去。流葬に参列致しました

龍生派三代目家元、吉村華泉先生が1月18日にご逝去なさいました。

龍生派三代目家元、吉村華泉先生が1月18日にご逝去なさいました。

龍生派本部による流葬が2月21日、東京の増上寺で行われ参列致しました。

元日本いけばな芸術協会理事長・現相談役。

心からご冥福をお祈り申し上げます。

第28回京都市右京区美術展に、京都嵯峨芸術大学の華道授業履修生が会場花を挿花しています。

京都市右京区役所総合庁舎5階ホールに於いて、右京区民文化普及会,右京区役所が主催する美術展が開催され、美術展の会場に、京都嵯峨芸術大学の華道授業履修生が会場花を挿花しています。桃や桜、また色とりどりの花で会場は一層華やいだ雰囲気になっていました。美術展は23日まで、休みなく開催されています。

私は、本日審査員の一人として、美術展の審査会に出席し、学生が一生懸命にいけたお花を、一般の方々が見て微笑まれる姿をとても嬉しく思いました。

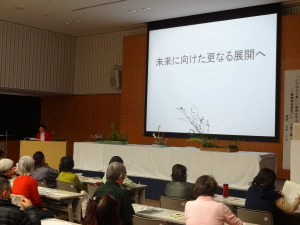

京都市右京区役所主催、「第三回文化芸術講座」で講演を致しました

2月17日(火)14:00~15:30、右京区役所総合庁舎<サンサ右京>5階ホールに於いて行われ、講演を致しました。タイトルは、「華道家から学ぶ、右京の歴史・文化芸術講座」、講演テーマは「いけばなで美しい地球を守る~嵯峨御流景色いけ・七景三勝~」です。

講演の始めに、2007年JR東海の”そうだ 京都 いこう”キャンペーンのキャッチコピーをご紹介しました。

それは、大覚寺大沢池の映像に、次のようなコピーが載せられていたものです。

「美しい景色は人が作り上げるものです。この当たり前のことに千年経った今、ドキリとするのはどうしてだろう。 平安時代の初めに海外の情報を集め、書を読み、話を聞き、練りに練って この空間設計は生まれたのでした」美しい嵯峨野の風景には、長い歴史を通じて連綿と伝えられてきた、人と自然のかかわり合いが現れています。

今回の講演では、嵯峨御流に伝承されている、自然の風景をいけあらわす「景色いけ」を通じて、美しい風景を守り、さらに未来へ継承するにはどうしたらよいか、という観点からお話をさせていただきました。講演中に、実際に「景色いけ」深山の景・河川の景・野辺の景・想い花沼沢の景をいけて、ご覧いただきました。

これらの4作の作品のうち、「深山の景」は区役所1階コンシェルジュカウンター前に23日くらいまで展示してくださっています。

なお、20日から23日まで、同区役所5階ホールでは、「第28回右京区美術展」が開催され、その会場には

京都嵯峨芸術大学の華道履修学生が会場に3作のいけばなを挿花展示します。

この催しは、どなたでもご覧いただけますので、ぜひお立ち寄りくださいませ。

九州地区連絡協議会いけばな公開講座においてデモンストレーションを行いました。

快晴の日となった、平成27年2月14日(土)、九州地区主催の公開講座は、熊本市・城西苑において開催されました。

会場は熊本城に隣接していて、威風堂々としたお城の姿がすぐそばにあります。

熊本城は、日本さくら名所100選に選ばれている名所、春にも訪れたいと思いました。

九州地区連絡協議会の7司所(久留米司所・北九州司所・福岡司所・熊本司所・長崎公和司所、鹿児島司所、沖縄司所)から熊本へ集まられた皆様は、先輩後輩が仲良くとても和気藹々とした雰囲気でした。

私は、はじめのご挨拶のときに、「今日は皆様と一緒に、嵯峨御流の宝を探しましょう」とお話ししました。続く講演では、<美しい地球を守る>のテーマで、華道家の使命は、千年守り続けてきた日本の美しい風景をこの先千年つないでいくこと。そして風景は、人と自然の係わり合いによって保たれていくもの、という話をしました。

私は、はじめのご挨拶のときに、「今日は皆様と一緒に、嵯峨御流の宝を探しましょう」とお話ししました。続く講演では、<美しい地球を守る>のテーマで、華道家の使命は、千年守り続けてきた日本の美しい風景をこの先千年つないでいくこと。そして風景は、人と自然の係わり合いによって保たれていくもの、という話をしました。

嵯峨天皇様の、命の大切さと平和を願う心が嵯峨御流の花の核となるものです。1200年を経た今もその思想を私達が受け継ぎ、未来に伝えていく使命を皆様と共に考えていきたいと思ったからです。

続いて、デモンストレーションは岡田芳和理事と共に、4点の作品を8mほどの幅の舞台上に展開しました。

荘厳華は嵯峨好「鶴翁」の花器に青竹の筒を用いて、若松を直心にした<真の真>の姿に。

花衣桁は衣装の模様のように雅やかに、格調高く。

十二律管は音曲を奏でるように調和良く。

最後の景色いけは、嵯峨野の風景<広沢池の桜景色>をいけました。

前日からご尽力いただいた地区の多くの先生方に感謝しております、有難うございました。