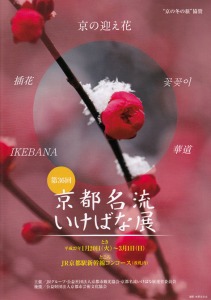

京都いけばな名流展開催中

京都いけばな名流展が、JR. 京都駅新幹線改札内コンコースで本日から始まりました。1月20日から25日まで、嵯峨御流の作品が展示されています。前期(20日から23日まで)は、垣花悦甫先生・山田幸甫先生・岡田由里甫先生でした。

HOME > 華務長の部屋

Profile

辻󠄀井ミカ先生は、祖父・父の跡を継ぎ昭和43年より嵯峨御流に入門され、平成2年派遣講師となり本格的に華道家としての活動を開始される。

平成8年華道芸術学院教授に任命されたのを始め、華道評議員、華道理事、華道企画推進室副室長等の総司所役職を歴任、平成16年より平成26年3月まで弘友会司所の司所長に就任される。

そして平成26年4月1日より華道総司所華務長に就任。

現在、日本いけばな芸術協会常任理事、大正大学客員教授を務められる。

京都いけばな名流展が、JR. 京都駅新幹線改札内コンコースで本日から始まりました。1月20日から25日まで、嵯峨御流の作品が展示されています。前期(20日から23日まで)は、垣花悦甫先生・山田幸甫先生・岡田由里甫先生でした。

平成27年1月18日(日)ホテル日航奈良 飛天の間において、盛大に開催された甲州流

五世家元継承披露祝賀会に出席致しました。

野村聴松庵を継承された第五世家元のお人柄で、多くの若き諸流家元、家元嗣が集わ

れ、とても和やかな祝賀会でした。

たくさんのご祝辞の中で、華道界からは若きホープ未生流中山文甫会家元嗣中山高昌

先生が祝辞を述べられました。お祝いの石見神楽は、息をのむほどの迫力!

祝賀会には、明るい未来の兆しとエネルギーが満ちあふれていました。写真は、ご同

席のみなさまと家元ご夫妻を囲んでの記念写真、祝辞を述べられる中山高昌先生、石

見神楽です。

|

|

|

JR京都駅新幹線コンコース(改札内)に、1月20日~3月1日まで、

JR京都駅新幹線コンコース(改札内)に、1月20日~3月1日まで、

毎週3流派づつ交代で展示されています。

嵯峨御流は、1月20日(火)~1月25日(日)です。

入場券120円をお求めの上、改札に入り、ご覧ください。

出瓶されるのは、垣花悦甫、山田幸甫(前期)、岡本由里甫(前期)、

谷洋甫(後期)、加藤純甫(後期)、以上の先生方です。

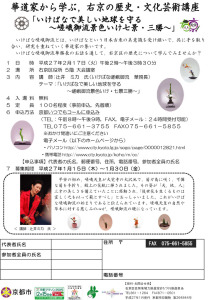

この講演会は、右京区役所の主催で行われるもので、タイトルは「華道家から学ぶ、

右京の歴史・文化芸術講座」。

私の講演テーマは「いけばなで美しい地球を守る~嵯峨御流景色いけ・七景三勝~」

です。

美しい嵯峨野の風景には長い歴史を通じて人と自然のかかわり合いが現れています。

今回の講演では、嵯峨天皇が時の平和を願って生まれた思いを始祖とした嵯峨御流に

伝承されている、自然の風景をいけあらわす「景色いけ」を通じて、美しい風景を守

り、さらに未来へ継承するにはどうしたらよいか、という観点からお話をさせていた

だきます。講演中に、実際に「景色いけ」をいけて、ご覧いただきます。

(PDF申込書は以下をダウンロード)

2月1日発行の、婦人画報3月号 「花のことづて」(カラー2ページ)に、

「ミモザ」を歌った短歌に合わせたいけばな作品をいけましたので、

ご覧いただければ嬉しいです。

この撮影は、昨年12月26日に行われました。

でも、ミモザは春の花!この時期には海外からの輸入品しかないそうです。

あいにく、12月後半から1月10日くらいまでは、海外市場は休暇に入り、ミモザは入

手不可能との返事。

困り果てて、それでもどこかにミモザを入手する方法はないかと探してもらいました

ら、なんとあったのです、12月に咲くミモザが!

作り手は九州のミモザ専門家で、様々な種類のミモザを育てておられます。

そして、その植木鉢は、撮影を終えて、今 我が家にあります。

平成27年1月10日(土)ホテルオークラ神戸に於いて盛大に開催された未生流(庵家)

十代家元継承披露祝賀会に出席致しました。

第九代佐伯一甫先生は、鵬甫と改名され、第十代に一甫の名前を継承されました。

佐伯鵬甫先生の感動のお言葉に続く新家元一甫先生の力強いご挨拶には、華道界を何

としても盛り立てていく、という強い意思が心に響き、感激致しました。

御流のご重役でいけばな女性作家展運営委員の黒台嬉圃先生から花束贈呈、副家元佐

伯治甫先生からのご挨拶でお開きとなりました。

大勢のご出席者でホテルオークラ神戸の平安の間が超満員!集合写真は、ご同席の諸

流派御家元・家元嗣の方々と撮ったものです。

1月8日~1月14日、弘法大師が、五穀豊穣や国家安泰を願い、国家守護の大法としてはじめられた新年の祈祷が「御七日御修法(ごしちにちみしほ)」です。後七日御修法は、元日から7日までの前七日節会(ぜんしちにちせちえ)の神事の後の7日間の修法と言う意味です。御修法では、まず勅使が、天皇の御衣を納めた唐櫃をその年の大阿闍梨に渡す「御衣伝達式」を行なわれ、その後、御衣を道場に安置され、真言宗各山の高僧15人が参列なさり7日間にわたって21座の加持祈祷をお勤めになります。834年に空海が宮中に内道場「真言院」を置くことを許され、翌年1月8日から14日まで行われたのが最初で、以後、恒例となり現在は東寺灌頂院で行われています。

写真は、服部精村執行長、草津栄晋教務部長、寳山龍弘教学課長と。

靖国神社には、献華協会所属の流派のいけばなが常に展示されています。嵯峨御流も協会に所属しており、実際の挿花は、関東地区連絡協議会の9司所が毎年交替で1年中の様々な行事のお花をいけていただいています。新年祭に際し、いけばなの奉納で以て御祭神をお慰めする、平成27年新年特別献華のいけばな作品は、東京御流司所が担当してくださいました。12月30日から1月9日まで展示されています。

平成27年1月5日、ホテルグランヴィア京都に於いて、嵯峨御流華道総司所新年拝賀式が行われました。その席上において、未来志向の、新しい荘厳華の器「そわか」と、花留「そわかホルダー」の発表が行われ、発表の様子は京都新聞にも掲載されました。

京都新聞 平成27年1月6日 朝刊

*2015年1月5日 勅封般若心経1200年戊戌開封法会記念 荘厳華『そわか』発表についてのメッセージ。

平成30年の「勅封般若心経1200年戊戌開封法会」を記念して、荘厳華をもっと身近に感じ、現代生活の中に心経の教えと共に荘厳華を楽しんでいけていただくため、この度、荘厳華の花器と、花留を開発し発表する事になりました。本日、初めて皆様にお披露目します器と花留は、プロジェクトチームを立ち上げ、これまで長年の研究と多大なる尽力により開発されたものです。この新しい荘厳華の器と花留を以て、様々な空間に、また自分にとっての祈りを託す花として、いける過程も楽しみながらお花をいけていただければ嬉しく思います。新しい荘厳華の器、名は『そわか』といいます、純白で細身のすらりとした姿が可憐な美しさを漂わせています。花留は『そわかホルダー」といい、吸水性素材アクアボールを用いた花留です。初心の方でもたやすく留められ、自在に枝葉を振り出すことができます。『そわか』とは、般若心経の中の「そわか」に由来し、「願いが叶う」という意味が込められています。

さて、荘厳華は、真言密教の教えである、仏の知恵と慈悲を表現した曼荼羅の世界感をいけばなで表現するものです。「地水火風空」の「五大」は宇宙の森羅万象を表し、「識」は意識、すなわち精神性を表します。現代において、この「六大」の教えから私達が学ぶべきことは、自然と人が絆を深め、調和することによって豊かな実りある人生がおくれるということではないでしょうか。可憐な一輪の花でも、この『そわかセット』を用いれば、凛とした雰囲気の漂う荘厳華をいけることができます。

平成27年度は、『そわかセット』用いた荘厳華の講習会を、全国の司所研究会で開催していきたいと思います。未来志向の、自由にいけられて楽しい荘厳華が、皆様の日々の生活をより豊かなものにしてくれることと思います。今後、講習会を受けられた皆様から、広く門弟の方へと、喜びと平和を願う心を「そわか」に載せて伝えて頂

くことを心から願っています。またこの度、嵯峨御流オリジナル「そわか」と同時に、曼荼羅の四隅に描かれている華瓶に見立てた姿の「空瓶(くうびょう)」も開発致しました。「空瓶(くうびょう)」には嵯峨三宝または如法筒を用いていけて頂けます。

平安京ができる以前からこの地に存在する上賀茂神社。今年、上賀茂神社は20年に一度の御遷宮をお迎えになります。正月初卯の日である1月3日に、卯杖(うづえ)を大神様に奉る神事に13名の方々と一緒に参列させていただきました。元旦から降り積もった雪を踏み分け、宮司様や神官の方の所作を見習いながら、厳かで晴れやかな神事でした。

卯杖は、平安時代には新年に邪気を祓うための杖として、梅・桃・ぼけなどの木でつくられ様々な装飾がほどこされて、これを天皇・東宮に奉献されてきたものです。日本の国と、天皇皇后様及び皇太子様の安泰を願い、世界平和の願いを託する杖。現在、上賀茂神社の卯杖は、中が空洞の空木を二本併せて、やぶこうじ・石菖蒲・紙垂(しで)をはさんで、日蔭蔓(ひかげのかずら)を飾ったものです。古代より、ヒカゲノカズラは神聖な植物とされています。この卯杖を作っておられるのは、今では上賀茂神社と熱田神宮だけとの事。嵯峨御流の伝書にも卯杖の事が書かれており、お正月に卯杖を作られる方もいらっしゃると思います、一度節分までに訪れてみられてはいかがでしょうか。

上賀茂神社と葵祭の由来について

京都三大祭りの一つ、「葵祭り」は上賀茂神社・下賀茂神社のお祭りです。

神社の縁起は古く、別雷神(わけいかづちのかみ)が、現在の社殿北北西にある神山(こうやま)に降臨された際、御神託により奥山の賢木(さかき)を取り、阿礼に立て、種々のいろあやを飾り、走馬を行い、葵の蔓を装って祭りを行ったのが祭祀の始めと言われています。その後6世紀に賀茂祭(葵祭り)が起こり、平安時代の弘仁元

年(810年)には、嵯峨天皇の勅願により、伊勢の斎宮の制度に準じて第八皇女有智子内親王(うちこないしんのう)を、賀茂の神に御杖代(みつえしろ)として奉られ、以来13世紀初頭の礼子内親王(れいしないしんのう,後鳥羽天皇皇女)までの35名,約400年もの間続き,その後廃絶しました。そして,昭和31年以降再興され,祭

の「路頭の儀」に斎王代・女人列が加えられて,今も京都にお住いの未婚女性が斎王代に選ばれています。