華務長の部屋

いけばな嵯峨御流 華務長

華道家

辻井ミカ

Profile

辻󠄀井ミカ先生は、祖父・父の跡を継ぎ昭和43年より嵯峨御流に入門され、平成2年派遣講師となり本格的に華道家としての活動を開始される。

平成8年華道芸術学院教授に任命されたのを始め、華道評議員、華道理事、華道企画推進室副室長等の総司所役職を歴任、平成16年より平成26年3月まで弘友会司所の司所長に就任される。

そして平成26年4月1日より華道総司所華務長に就任。

現在、日本いけばな芸術協会常任理事、大正大学客員教授を務められる。

華務長からのお知らせ

「小西いく子-はな-春に向かって」

2月8日から16日まで開催されたいけばな展。このギャラリーは、祇園のまんなかにあって、お祖母様の元お茶屋さんのお家を受け継がれてギャラリー「楽空間 祇をん小西」として開廊されたという、昔ながらの畳の空間。今回はオーナーの小西さんによるいけばな展。

お部屋を花器とみなして、とある。

私のスナップ写真では伝えきれませんが、場と気の流れの織りなす季節の移ろいと、花の扱いに小西さんの個性を感じる、嬉しい展覧会です。

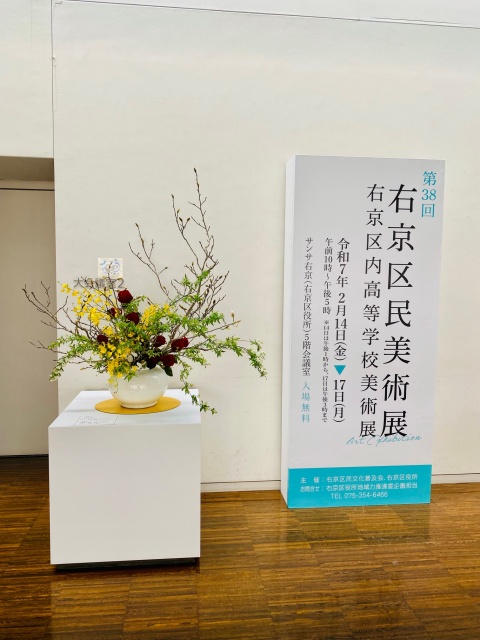

右京区民美術展 文化普及会委員作品に出品しています

現在右京区役所5階で開催中の第38回右京区民美術展に、わたくしは文化普及会委員の一人として、作品「囲い牡丹」をいけて展示しております。

ご覧いただけましたら、嬉しいです。

15日(土)10:00〜11:00 会場内でのギャラリートークを担当します。どなた様でもお入りいただけます。

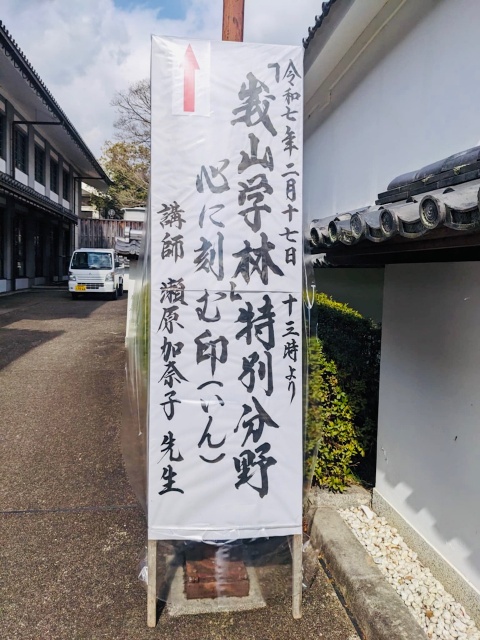

第38回「右京区民美術展・右京区内高等学校美術展」

嵯峨御流 青年部の作品

東京国立博物館 大覚寺展 夜間開館のお知らせ

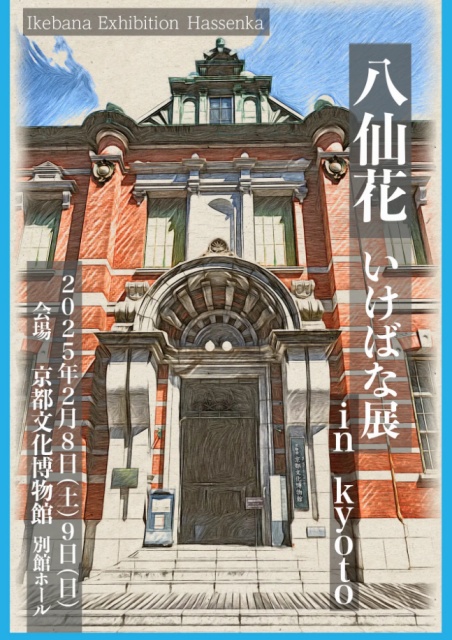

「ハ仙花いけばな展」を拝見しました

嵯峨美術大学 嵯峨美術短期大学 第53回制作展を拝見して

2月6日、京都京セラ美術館で開催中の制作展を拝見しました。どの作品からも、真摯に自分に向き合い、深く考察を重ねて作品に昇華されたエネルギーが伝わってくるようで、感動と、刺激をたくさんいただきました。中でも、日本画 古画領域の方の、大覚寺の牡丹図を金を背景にして引手までつけて障壁画の体裁にして発表されていた作品に惹かれました。

昭和46年文化財保護法の観点から大覚寺ではお寺が所蔵する障壁画の模写事業に取り組まれていました。その時模本制作に携わられた日本画家のお一人が、嵯峨美大(当時は短期大学)でも教鞭を取られていた林 司馬(はやししめ)先生です。今回拝見した研究発表では、山楽の作品と模本について、林先生の模本の手法や考え方などにも言及されていて興味深いです。

いま、東京国立博物館で開催中の

開創1150年記念 特別展「旧嵯峨御所 大覚寺―百花繚乱 御所ゆかりの絵画―」

において、私自身、東博の学芸員 金井先生の解説などをお聞きし、自分の目で見た山楽の筆致や、迫力、素晴らしさはもちろんのこと模本の作品の素晴らしさにもとても興味が深まっているところです。

東博には、初日内覧会のテープカットには高円宮妃殿下、2月6日には天皇皇后両陛下と愛子さまのご内覧があり、いずれのご内覧でも大変長時間をかけてご覧になられたとお聞きしています。

前期展でのみ拝見できる、第一番目に展示されている嵯峨天皇ご尊像は、天皇様の個人蔵の御物です。このブログをご覧くださっている皆様、ぜひ早めに一度、また後期にもゆっくりともう一度、ご覧になってください。

私は前期2度行きましたが、1日かけてゆっくり拝見したいので、また行きます。今生、これほどの展示は今しかない・好機に恵まれた事に感謝して、とくと拝見したいと思います。図録のそれぞれの専門家による解説と深い考察を読むにつけ、いっそう興味は深まります。吉岡里帆さんのしっとり落ち着いたイヤホンガイドのお声も品格がありとても良いです。

嵯峨美術大学・嵯峨美術短期大学

制作展

会場 京都京セラ美術館

2025年2月6日(木)〜 2025年2月9日(日)

10:00~18:00(入場は17:30まで)

※最終日のみ10:00~17:00(入場は16:30まで)

開創1150年記念 特別展「旧嵯峨御所 大覚寺―百花繚乱 御所ゆかりの絵画―」

会場 東京国立博物館

平成館 特別展示室

2025年1月21日(火) ~ 2025年3月16日(日)

帝国華道院 いけばな大賞2024年表彰式 1月18日

1月17日。第一回「いけばな伝統文化協会」総会

記念すべき事ですので、少し前のことですが記させていただきます。

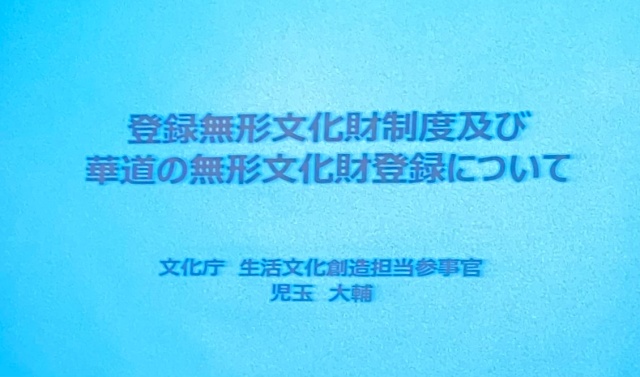

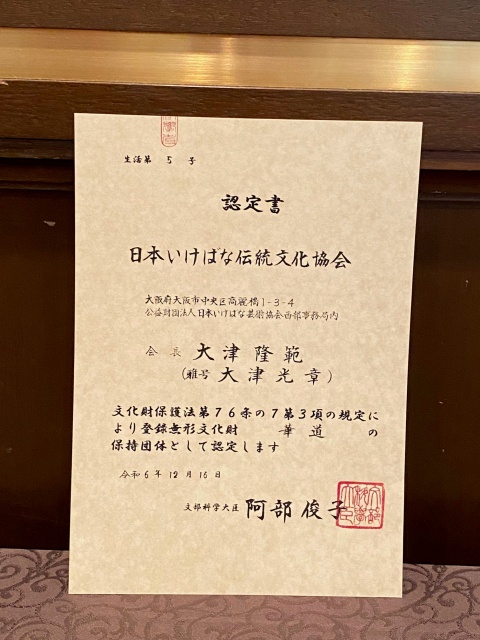

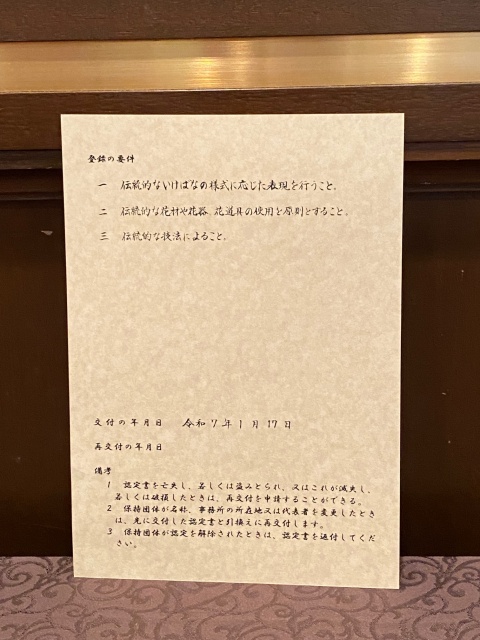

華道が登録無形文化財に認定され、第一回「いけばな伝統文化協会」総会に出席しました。文化庁長官都倉俊一様から認定書が授与され、続いて文化庁 生活文化創造担当参事官 児玉様による講演を拝聴いたしました。

協会のホームページができましたのでご覧くださいませ。

https://www.dento-ikebana.com/