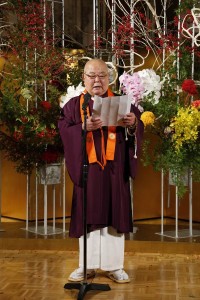

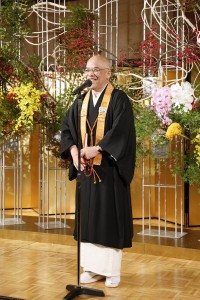

10月26日、華道総司所主催「花の宴Ⅱ」が、エクシブ八瀬離宮において開催さ れました。法印、権法印の称号をお持ちの嵯峨御流華道家と全国 109司所の司所 長だけの限定企画の集いです。 華道総裁黒沢全紹門跡猊下ご臨席のもと、宴は 華やかなデモンストレーションで開幕しました。 デモンストレーションのテー マは『花の交響曲・秋』。弦楽四重奏の演奏の中で、8名の華道理事全員が、一 つの調和を奏でるようなパフォーマンスで 歓迎の心を表しました。 天井ギリギ リまで伸びた4mの高さのアングルに、自在に掛けられる15個の掛け器を駆使し、7 ,2×3,6の舞台からはみ出すほどの大作、 花材は、垂桑、楓、鶏頭、オンシジウ ム、グロリオサ、胡蝶蘭など。 舞台上のいけばの前で、門跡猊下のお言葉、理 事長服部精村理事長ご挨拶、乾杯と続き、宴は弦楽四重奏の調べにのって、楽し く和やかに繰り広げられ ました。

副総裁岡田脩克先生、黒田知正総務部長様、荒木義典財務部長様、垣花悦甫副華務長、関灘知甫副華務長も、皆様のテーブルを回って親しく歓談してくださり、プレミアムなお食事も嬉しく、どのテーブルからも笑みが溢れる和やかな佳 い宴となりました。

堺市いけばな協会主催の第67回いけばな展を拝見しました。

嵯峨御流は5作品を合作で出瓶されていました。

私が伺ったのは初日のテープカットの時で、ちょうどその時に会場におられた嵯峨御流の方々とお写真を撮りました。

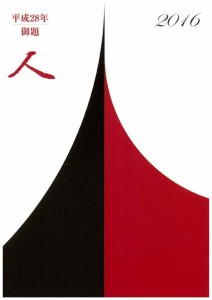

平成28年度御題「人」の花器といけばな作品を発表しました

嵯峨御流では、毎年、天皇様がお催しになる歌会「歌会始」の御題にちなんだ「御題花」と「御題花器」を創作し、広く皆様と共に分かち合って、新しい年を挿花でことほぎ一年を楽しんで頂くものとして発表しています。

10月21日、来年の御題「人」に因んだ花器と御題花を発表させていただきました。

歴代華務長が ご苦心なさって花器を生み出してこられたように、わたくしも精魂込めて、皆様に愛される器を・と願いながら創作致しました。

御題花器「人」は、2画で表される「人」という漢字を、赤黒2個のセットの器で表現致しました。烏帽子や、着物の襲(かさね)といった、日本伝来のものに見立ててお使いいただいても結構です。

皆様の想像力で、いろいろな可能性を見いだして頂ければ嬉しく思います。

21日は、発表会初日。華道重鎮 及び 御用達「嵯峨の会」の皆様対象の講習会の風景をお届け致します。

私は、「御題花」としての作品を発表するとともに、器の様々な使い方をご提案いたしました。

21日を含め3日連続の指導者対象の講習会の後、日本全国109の司所に、御題「人」の講習会が広がってまいります。

この御題を選ばれた天皇様の御心を一人一人が汲み取り、特に来年は、いけばなで「人」の和が広がってまいりますよう願っています。

大覚寺で、メディアデザインなど多分野のアーティストの作品が展示されています。10月31日まで。

大覚寺内の、重要文化財の建物「宸殿」「正寝殿」において、4名のアーティストによる5つのアート作品が展示されています。詳細は、京都嵯峨芸術大学のホームページをご覧ください。

大覚寺拝観順路の中に展示されています。

https://www.kyoto-saga.ac.jp/news/30509

その一つ、京都嵯峨芸術大学教授の松本泰章先生にお話を伺う事が出来ました。

大沢池に咲く蓮を見た時の感動・それは、2009年に池に船を浮かべて間近に蓮を感じた風景だったとのこと。

この感動が発想の原点となり、今年の夏にご自身で4Kで撮影されたパノラマ写真をもとに制作されたものです。

リーフレットのメッセージには、「1ピクセルの色彩をストライプに分解し、色彩の抽象的な動きとして作品にしました。自然の中に秘められた美しい色彩を体験していただければ幸いです」と書かれていました。

松本先生は、2007年10月24日~26日まで京都駅ビルにおいて開催された、「いけばな嵯峨御流『日本をいける』プロジェクト ニッポンノケシキ -守り伝えたい原風景・取り戻したい心象風景―」

のイベントに於いて、京都嵯峨芸術大学メディアデザイン学科と嵯峨御流とのコラボレーション展示「bios」を担当して下さいました。

この記念すべきイベントは、伝統文化いけばなで、華道家が自然環境を守る活動をし、社会に貢献していくという「華道家行動宣言」を実践した一つの大きなイベントでもありました。

これからも嵯峨御流は、伝統文化で社会に貢献し続けていきます

第49回いけばな大阪展(大阪府花道家協会主催)、後期展の作品です。

村司悠峰(相談役) |  本田博甫 三木悦甫 岡林扶美甫 堂山善甫 籾倉富實甫 惠美圭甫 |

村司辰朗 生野加代甫 日浦昌峰 土畑純峰 黒澤邦峰 |  喜多正洲 内窪耕甫 乾記代甫 森山幸甫 中尾光月 |

前期展はhttps://www.sagagoryu.gr.jp/post_id_4113/をご覧ください。

さわやかな秋晴れの佳き日に、知恩院 和順会館にて都未生流「都の花会」が開催されました。

さり気ないお心遣いが行き届いた会場構成。そして、いつもお洒落で楽しい 大津光章家元と家元嗣大津智永先生ともお目にかかれて、嬉しいひと時をすごさせていただきました。

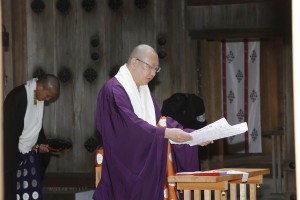

上賀茂神社御遷宮に際し、10月17日 嵯峨御流献華式が行われました

11時より、厳かな神域を進列が進み、国宝の本殿の直前にて献花式が行われました。

正遷宮が15日夜中におこなわれ、翌16日の奉幣祭を終えられたあと、17日の献華式はこれから始まる約1か月余りの奉祝行事の初めとなります。

本殿へ至る扉の内側で、非公開での神儀でした。

門跡猊下お手替わり 草津栄晋僧正様、献花者の服部孝月先生・西村強甫先生、垣花悦甫先生、そして京都地区連絡協議会7司所長と司所の有志の方々。50名余りが、無事 栄えある献花を務めさせていただきました。儀式が滞りなく行われるその陰に、多くのご支援があり、そして当日を迎えられましたことに心からの感謝の気持ちで一杯です。

式典終了の後、田中安比呂宮司様から頂いたお言葉の中に、深いご縁のお話がございました。

上賀茂神社で献花式をされたのはこれが初めてとの事、また、嵯峨天皇様の第8皇女有智子(うちこ)内親王様が大同4年(809年)に4歳で賀茂斎院に卜定され、以来、斎院の制度ができ、歴代天皇が斎王を立てられるわされるようになったという歴史。平安時代の勅祭であった賀茂祭が応仁の乱以降一時中断され明治17年に復興されて葵祭となり、昭和になってからは斎王代として京都在住のご令嬢から選ばれるようになったというお話。上賀茂神社独特の事として、本殿と権殿が常に設けられていて全ての調度品などは1対でそれぞれに準備されていること。

また、古より賀茂の祭には必ず飾られ徳川家の紋所「葵の御紋」にもなっている二葉葵の葉、この「葵」は古語で「あふひ」と表され、ひ は神、すなわち神様に会うという意味が込められているということを教えて頂きました(祭では、神様に会いに行く という意味を込めて行列の人々が二葉葵を身にまとうのだそうです)。祭の度に大量の二葉葵が必要になるそうで、山に植えても育てるのが難しいらしく、京都だけではすべての葵を供給することは難しく、今は福井県で研究を重ねて育てられた葵をお使いになるそうです。その福井の葵を、京都の染織家の々の長年のご苦心で草木染の染料にし、正遷宮に合わせて几帳や様々な染物が奉納されたとの事、その貴重なるお品を拝見させていただきましたが、鶯色に近い神秘的な美しい色です。古代の色帳には載っていない色とのことで、宮司様が「葵の想い」と命名なさったと伺いました。

草津部長様から、このようなお話も出ました。大覚寺に元あった「四季耕作図」の屏風がどういう理由かアメリカのミネアポリス美術館に渡った。美術館では、これがどこのものかを調査し、ふすまの引手を手掛かりに日本へ問い合わせたあり、その引手はまさしく大覚寺独特のものだということがわかり、大覚寺古文書の中にも確かに昔四季耕作図屏風があったことが確認されたのです。

その引手の文様とは、周りを菊の花が取り囲み、中央に葵の御紋が描かれたもの、これは「大覚寺引手」と呼ばれているのです、というお話をなさいました。

田中宮司様、藤木権禰宜様と、さまざまなお話しを交わすうちつくづくと、畏れ多いご縁の数々に感動し、嵯峨の花はこのような歴史の流れの中で育まれているものだということが、改めて心に深く響きました。

晴れやかな青空のもと、上賀茂神社の奉幣祭に参列させていただきました。

二の鳥居を入った楽ノ屋にいけられた嵯峨御流の御所車のいけばなが朝日に輝いていて、ご遷宮のお祝いには誠にふさわしく、嬉しく思いました。

ご来賓は、裏千家大宗匠はじめ各界のご代表の多数の方々。

午前9時に私共は着座して勅使・羽倉信夫掌典のお出ましを待ちます。10時に祭礼は開始され、正午までの儀式でした。儀式のなかでは、「東游び」の雅楽と舞が奏上されました。

終了後の直会はブライトンホテルにて。宮本亜門さんと同席させていただきましたので、同じテーブルの皆様と、宮本様を囲んで写真をとっていただきました。

明日17日11時から、上賀茂神社にて嵯峨御流献華式です。

平安京ができる以前から、賀茂氏の守り神としてこの地にある、上賀茂神社。正式な名前は賀茂別雷神社。平成27年10月15日に第42回正遷宮が行われ、夜20時からご神儀が新しい本殿にお移りになる儀式がおこなわれました。

18時に社務所へ到着すると、既に大勢の神官様方が忙しく立ち働かれ、緊張感が漂っていました。 勅使・羽倉信夫掌典が装束姿で本殿に到着されると式典の始まりです。本殿へ案内されると、京都府知事様・京都市長様・宮本亜門様ほか各界ご来賓のみまもられるなか、厳かな儀式は、神官の歩く音、装束の衣擦れの気配、虫の音、玉砂利のきしむ音しか聞こえない闇の中で、灯篭のあかりをたよりに始まりました。いよいよお移りになる瞬間は、すべての明かりが消され、完全な闇の中を、低い「おーーー」の声とともに白い白布に被われ、真新しい本殿へとお入りになられたのでした。

嵯峨御流の献華式が、17日この本殿前にて厳修される事、身が引き締まります。

写真は撮れませんでしたが、

http://www.kamigamojinja.jp

いけばな大阪展、はじまりました!テーマは「新・夢・翔」10月20日まで

第49回いけばな大阪展が、大阪心斎橋 大丸本館7階会場で開催されています。私も会員として前期展に出瓶しております。嵯峨御流は、9番花席ですので、ぜひお越しくだいませ。

会期は、前期が17日まで。後期は20日まで。

毎日午前10時から午後8時まで、(17日と20日は、午後4時30分まで。)

写真は、前期展の作品です。

辻井ミカ 中井元甫 中山妙洲 髙砂由利甫 三部知甫 徳永久甫 |  田中喜久甫 上田文甫 濱野優甫 立川紗智甫 松浪順甫 白井陽甫 |

山田宏甫 槇 信甫 新田美恵甫 春木笑甫 髙嶋優甫 |  |