4月29日・30日。嵯峨御流華道上野司所 創立70周年記念華展が開催されました。

「さまざまな事 おもひ出す 櫻かな」俳聖松尾芭蕉が、故郷の伊賀の国に帰省した時に詠まれた句の言葉をテーマに、伊賀市文化会館において開催されました。

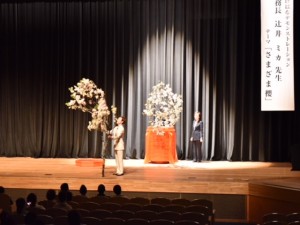

この度の記念華展では、多目的室での展示、および1200名収容の大コンサートホール舞台に6曲屏風4枚(二双)を用いた島台を飾られました。

29日(日)14時から、大コンサートホール舞台において、約1時間のデモンストレーションを私が担当させて頂き、谷田緑甫理事、伊東美知甫教授に助手をして頂いて、「さまざま櫻」をテーマに大きな朱色の行器(ほかい)の花器に、70周年を寿ぎ次世代へ継承するはなむけの心を込めて、数種類の櫻をいけました。

「櫻」の字は、「木」偏に「嬰(みどり)」と書きます。「嬰」は新緑の若葉のような生命感にあふれると同時に守ってあげないといけない存在を意味し、さらに「貝」は財産を意味する字です。すなわち伊賀上野に70年間根付いた嵯峨御流が、人という財産を守り育てて、櫻のようにしっかりと太く広く根を張って、さらに大きな花を咲かせていかれますように、との願いをテーマに込めました。

デモンストレーションで櫻をいけた後、後方の黒幕が開くと、板屋楓を六角吊り籠花器にいけたものが現れる仕掛けで、櫻と楓を融合させて「雲錦」を表しました。

続いて、舞台上に飾られた島台の、拝見の仕方と所作について、少し解説をさせて頂いた後、上野司所の3名の方々と一緒に、拝見の所作を皆様にご覧いただきました。

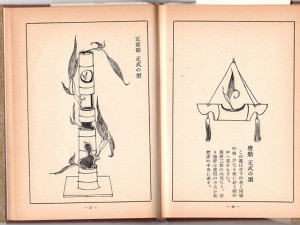

島台は嵯峨御流初伝に記されている、神殿前の舞楽台や能舞台などに花を飾る時のしつらえであります。神前に献花奉納することが主眼でありますから、花には品格あるもの、名も香りも姿も麗しいものを用い、器には神事に因んだ物など(例えば竹器ならば二柱、浮橋、丸玉垣など)がふさわしく、拝見は上席(神殿前)から左旋に、一作ごとに丁寧に一礼して、順に見廻るのが作法とされています。

このたびの華展には、「勅封般若心経戊戌開封法会」「嵯峨御流創流1200年」の御勝縁を祝って生まれた新花「花がさね」も披露され、華やかで喜びに溢れた、ご盛会の記念華展でございました。益々のご発展を祈念申し上げます。

4月29日。いけばなインターナショナル大阪支部フェスティバルに流派代表作品を出品しました。

4月29日(日)に大阪国際交流センターで開催された、いけばなインターナショナル大阪支部フェスティバル(華展)に、私も流派代表作品を出品しました。花材は、タビビトノキの花、板屋楓、芍薬です。

この日、I.I.大阪支部は260名もの留学生にワークショップを開催され、嵯峨御流も5名の先生方にお願いして、約30名を指導していただきました。

大阪支部は、I.I.のモットーである<花を通じての友好>を、様々な形で実践しておられます。この日もオープニングには在阪各国総領事館から領事やご婦人が出席され、終日、花を囲んでの賑やかな国際交流が行われました。

嵯峨御流は、アメリカ合衆国総領事館の作品を担当しました。アメリカのシンボルであるアメリカンドッグウッド(アメリカハナミズキ)を探しましたが、残念ながら今年花が咲き終わってしまいましたので、葉のみのドッグウッドを、会員の方にいけていただきました

-

-

-

-

アメリカ合衆国総領事館の花。アメリカンドッグウッド、ハナミズキ、アジサイ。

神山(こうやま)や 大田の沢のかきつばた ふかきたのみは いろに見ゆらむ

藤原俊成の歌に詠まれた大田の沢は、京都の上賀茂神社の摂社である大田神社の境内にあり、古代より深泥池同様に沼地で、京都盆地が湖だった頃の面影を残すものとして、カキツバタ群落と共に国の天然記念物に指定されています。約2000平方メートルの敷地に約25,000株のカキツバタが自生しているという事です。

今年の一番花が4月23日に咲きました!と

お写真と共に嬉しいお便りを下さった友人のお許しを得て、天然記念物のカキツバタの初花を掲載させていただきます。若緑の葉群れの中に、清楚で凛と咲く紫の花は、古の大宮人の心を虜にした事でしょう。

今も私たち嵯峨御流の人達は、毎年この時期がくると、必ずと言って良いほどお稽古場でカキツバタのお稽古をされると思います。

嵯峨御流華道芸術学院でも、各クラスともこの時期ならではのカキツバタで、様々ないけ方の実技をご指導しています。

カキツバタは、花の伸び具合、葉の備え方により丁寧な季節の違いを表現し、優雅さの中に生の畏敬と自然の叡智を感じながら、しばし時を忘れてカキツバタの葉組に没頭することが出来るのです。

先生から習うことの中に、必ず自然の状態をよく見て下さい、と言われると思います。

この記事をお読みいただいている皆様も、もし京都へ来られたら、5月15日の葵祭に最盛期を迎えるこの大田の沢をご覧いただきたいと思います。

-

-

写真は、法眼玲子さまが撮影されたものです

-

-

5月5日の様子

-

-

5月5日の様子

-

-

5月5日の様子

-

-

5月5日の様子

-

-

5月6日の様子

-

-

5月6日の様子

-

-

5月6日の様子

4月16日。嵯峨御流創流1200年迎祝記念式典がホテルグランヴィア京都に於いて開催されました。~②~

前回の続きです。

この度の式典では黒沢全紹門跡猊下の真言宗長者御就任の象徴として、長者杖が、後七日御修法の別当を勤められた伊勢俊雄宗務総長から奉呈されました。

毎年お正月に、天皇が催される御歌会始めのお題に因んだ花器を嵯峨御流では毎年制作して、お題花として全国108の司所の皆様と共に、いけて言祝いでいます。

今年のお題「語」の花器は、長者杖の、朱色の房の色から連想して作らせていただきました。写真の、向かって左側の器が、平成30年お題花器「語」です。

また、特別挿花で使用された鳳瑞は4月18日から5月14日まで、現在開催中の大覚寺春季名宝展に展示されますので、この記事をお読み頂いている皆様にもぜひご覧頂きたいと思います。

このような幾重にも重なるご勝縁を記念して、鳳瑞の復刻花器が制作され、作者の中村翠嵐先生もお招きして、復刻花器のお披露目がなされました。この器は、ご家庭でもお使いになれるように高さ34cmにつくられており、交趾焼(こうちやき)の権威であられる中村先生により見事で精緻な復刻品です。ご希望の方には、総司所にお申込みいただければ注文制作していただけます。

-

-

大覚寺 寺宝「鳳瑞」記念復刻品がご披露されました。

-

ご来賓を交えた和やかな祝宴は、新しい執行部の紹介と一本締めて、中締めとなりました。

今秋10月11月の二ヶ月間の、大覚寺心経殿にて勅封般若心経がご開封される期間に、様々な慶祝行事が催されます。華道祭は10月12日から14日までとなります、ぜひ多くのお方に大覚寺へお運びくださいますことを願っております。

-

-

-

司会の文字祐子様と。

4月16日。嵯峨御流創流1200年迎祝記念式典がホテルグランヴィア京都に於いて開催されました。~①~

〜天皇の華を未来に伝える〜というテーマのもと、約350名の参会者で開催されました。この催しは、今年大覚寺といけばな嵯峨御流にとって幾重にも重なるおめでたいご縁を祝う行事として、全国108の嵯峨御流華道司所が集まり、また真言宗大覚寺派から諸大徳様がた、青年教師会の皆様もご参集下さいました。

重なるご勝縁の数々は、まず嵯峨天皇勅封般若心経が封印されて以来、今年は60年に一度、1200年目にして20回目のご開封を今秋に迎えるお祝い。大覚寺の中に伝わる嵯峨御流は、嵯峨天皇が平和を願う大御心を花にいけ表された御心を伝え続けて創流1200年目を迎える記念。

さらに、嵯峨御流総裁でもいらっしゃる黒沢全紹門跡猊下が真言宗の最高厳儀である天皇家と国家安泰を祈る「後七日御修法」の大阿闍梨をつとめられ、さらに真言宗長者の御大役に御就任あそばされたお祝い。真言宗大覚寺派青年教師会設立30周年の記念。

さらに、大正天皇のお妃でいらっしゃる 貞明皇后様ご遺愛の「鳳瑞」大花瓶が、三笠宮様から1951年に大覚寺に賜り、以来毎年華道祭で総裁席に飾られていたのですが、真葛香山作のこの大花瓶が文化財として保存されることになり、鳳瑞の皇室と大覚寺の縁と文化財的価値を後世へと伝えることになった記念。この鳳瑞は今回舞台上で皆様の前でデモンストレーションで桜と楓、石楠花がいけられ実際に挿花して使う事は今回が最後となりました。

-

-

-

おくつろぎの黒沢全紹門跡猊下、伊勢俊雄宗務総長様、草津栄晋総務部長様、華道ご重役の先生方とのスナップ

-

-

真言宗大覚寺派青年教師会設立30周年記念として 華道総司所へ寄贈された、御所車。

-

-

乾杯のご挨拶。山川龍舟僧正様。

4月5日。数寄者で文筆家の、武田好史氏の花宴にお招きいただきました。

嵯峨野二尊院の近くにある観音院様に於いて、花見の趣向で開催された集いにお招きを受けて伺いました。武田さんのインスピレーションにより招かれた著名な10名ほどの方々は、文学者、画家、音楽家、美学者、人形作家、布のアーティスト、数寄者。皆様お互いに初めてお目にかかる方々ばかりでしたが、お話の間を取り持つ武田さんは、めいめいの話の中からキーワードを繋いでいかれて一つの連帯感が生まれ、命、水、美、そういったイメージが心に響く密度の濃い話が繰り広げられていきました。

私は創流千二百年を迎える嵯峨御流の原点についてお話させていただきました。水の大切さ、その流れの連続性が命を育み風景を生む、その美的な表現として嵯峨御流の花態となっている景色いけの事など。そして、嵯峨天皇と空海のお二人により祈りの心を菊花に託し、爾今花を賞ずる者

は之をもって範とすべしと仰った天皇のお心を華道家が連綿と伝え現在に至る事。

日本文化の素晴らしさの根底には、祈りの心がある事を、私自身がさらに強く実感したひと時でした。

-

-

-

同じ日、大覚寺の御殿川のほとりに咲いていた山吹

3月31日。うめだ阪急本店9階”Play Kimono”イベントでトークショーに出演させて頂きました。

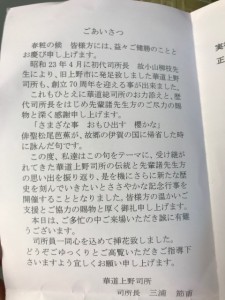

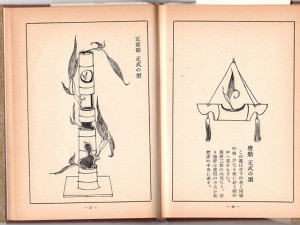

去る3月31日・4月1日の両日うめだ阪急で開催した嵯峨御流弘友会司所創立70周年記念華展では、司所の創立者でもある辻井弘洲が著した「葉蘭百瓶」を、テーマ<守破離>の守で再現した。

生花では、3月4月頃の花期を葉蘭の旬といい、この間は他の花をあしらわないで葉蘭だけをいける。

葉蘭の花を、地面を掘るようにして探したが見つからず諦めかけていたところ、東京のさる流派お家元のFBに葉蘭の花を見つけましたとの記事が!羨ましいですとコメントしたところ、お家元から、よろしければお使いくださいとの大変有り難いご厚情をいただいた。

そして何と、翌日のいけこみ日の朝、宅急便のお兄さんから私の手の中に、丁寧に丁寧に包まれた葉蘭の花が手渡された。

この感動、涙が出ました!心に力がモリモリ湧いてきました!!

葉蘭の花は、生花と文人華に分けて使わせていただき、文人華では青磁の水仙盆にそのままの根洗の姿に葉蘭の葉を添えていけ、会員皆々 珍花を拝見し勉強させていただいた次第。

-

-

EPSON MFP image

-

-

EPSON MFP image

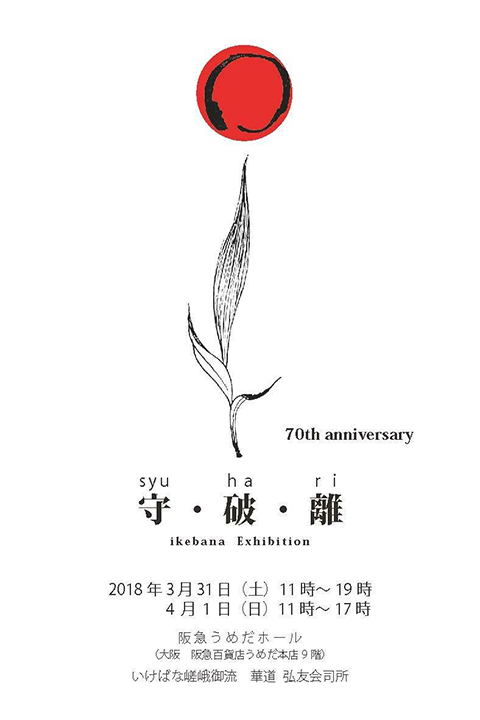

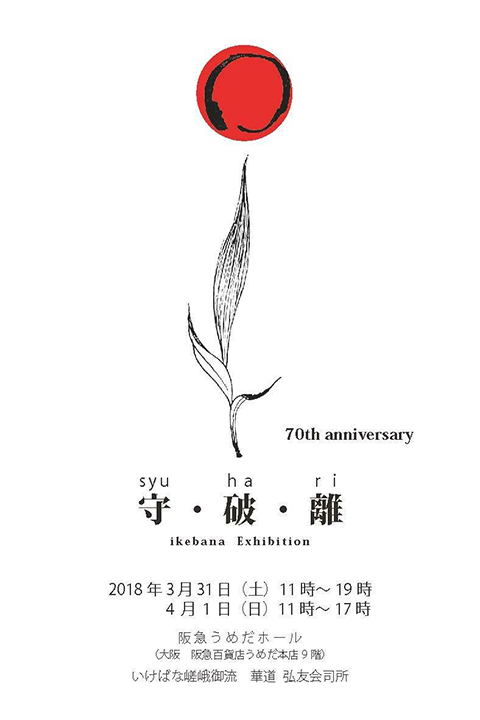

3月31日・4月1日。嵯峨御流弘友会司所華展創立70周年記念華展「守破離」

うめだ阪急本店9階の「阪急うめだホール」で、嵯峨御流弘友会司所創立70周年記念華展を開催しました。

弘友会司所は、昭和22年、当時総司所華務長・法印 辻井弘洲師の直門ばかりが、 所属の大阪司所から発展分離して創立した司所です。様々な時代の変遷を乗りこえてこられたのは、先輩諸先生・司所会員が一致団結して「和」の心で司所運営に臨まれた賜物です。

今回の華展では、弘友会司所のモットーである「和」の精神を生かし、一つのファミリーだからこそできる<全員で一つのストーリーを描く>また、そのストーリーの中で、<一つ一つの作品が輝く>という事を目指しました。まるで曼荼羅のように全ての作品が繋がって一つの世界を表現するように。

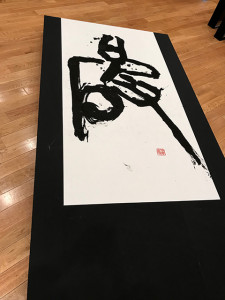

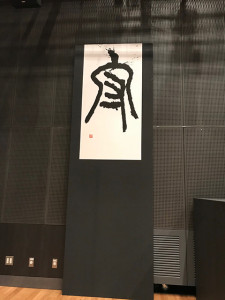

シアターでもあるこの会場は、13mの高さがあり、会場構成は、立体的な展示を心がけて、ご来場の皆様には作品の間を回遊しながらご覧いただけるよう工夫しました。瀬原加奈子様の、畳一畳ほどある紙に力強く書かれた書「守」「破」「離」が掲げられると、会場がピリッと引き締まる思いが致しました。

31日午前11時オープニングは、辻井美穂様による「嵯峨御流の宇宙観と、永遠のいのちの水のめぐり」をテーマにしたパフォーマンスでした。伊東美知甫司所長挨拶、華道総司所理事長伊勢俊雄僧正様のお言葉で開幕となりました。

二日間の会期中、流内外から、またご遠方からもご来場いただき本当にありがたいことでした。会員も、ご友人やご家族と楽しげに会場の花を見ながら語り合っておられ、和気藹々とした雰囲気の会場でした。ご無沙汰していた知人が、花会をきっかけに訪ねて来てくださり、まさしく花のあるところには人から集まり、明るい会話が弾むのだな、と実感致しました。

人の心は、明るくて美しいものに自然と寄ってくるものですね。花のある場所で、花を通じての人と人の御縁が、光と力を生む!いけばな展は展覧会というより、昔ながらの呼び方「花会」という方がふさわしいという気がしました。

3月31日、4月1日。嵯峨御流弘友会司所の、創立70周年記念華展が、うめだ阪急9階で開催されます。

大阪、うめだ阪急本店9階の阪急うめだホールで、いけばな嵯峨御流弘友会司所会員有志150名によるいけばな展が開催されます。私も一作出瓶しており、両日とも会場におります。

もし、うめだへお買物などにお越しの際にお立ち寄りくだされば嬉しいです。

会場構成はデザイナーさんとのコラボレーションで、壁が無い構成です。

3月31日11時から19時。

4月1日11時から17時。

31日午前11時オープニングは、辻井美穂さんによる、水をテーマにしたパフォーマンスで幕開けとなります。

いま、会場は準備で戦争状態。幟のように瀬原加奈子様の書「守」「破」「離」が掲げられました!

すごい迫力の書!誇らしくて、感動しております。