平成30年1月5日、新年拝賀式が執り行われました。ホテルグランヴィア京都にて.

真言宗大覚寺派宗務庁、旧嵯峨御所大本山大覚寺、嵯峨御流華道総司所の新年拝

賀式が、晴表式晴裏式 ともホテルグランヴィア京都にて行われました。

晴表式では、黒沢全紹門跡猊下御導師のもと、献華式が行われ、西村強甫理事と

田中喜久甫理事による一対の若松が献じられました。

献華従者は、小川秀水、立川紗智甫・枡中柚紀甫・奥秋富甫の4名の主任教授の

先生方 。 供華侍者は全国から志願された、准皆伝以上の方々がつとめられました。

供華侍者の初いけ指導は、岡田芳和理事、村上巨樹理事。「敬白文捧読」を岡田

脩克副総裁が読み上げられ、続いて門跡猊下に、伊勢俊雄宗務総長、華務長辻井

より新年のご挨拶を申し上げる「賀詞奏上」。

門跡猊下から「お口祝いの儀」。

晴裏式は、森本武京都嵯峨芸術大学学長による乾杯発声で始まりました。

今年、360名余りの参会者が見守られる中、戊戌のご勝縁を記念する新花「花が

さね」が発表されました。

つづく楽しい祝宴の中で、初いけを供華した侍者の皆様のご紹介や、お楽しみ抽

選会が行われ華やかで賑やかなひと時でした。

-

-

新花「花がさね」の発表

-

-

献花侍者の皆様

-

-

献花侍者の皆様

-

-

新花「花がさね」参考作品

-

-

新花「花がさね」参考作品

1月25日。御修法御成満記念 真言宗長者に、黒沢全紹門跡猊下がご就任されました。

昨夜来の寒波により、大覚寺は雪に閉ざされ、それはまた格別の厳かな風景です。

本日1月25日、御修法御成満記念 真言宗長者に、黒沢全紹門跡猊下がご就任あそばされました。長者の象徴として朱色の杖をこれから一年間お持ちになります。また近い内に、お杖をお持ちのお姿にお目にかかりましたら、記念のお写真を撮らせて頂こうと思います。

後七日御修法は、1月8日から14日まで東寺で行われる、玉体安穏と万民豊楽を祈られる、真言宗の最高厳儀です。

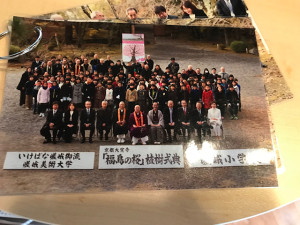

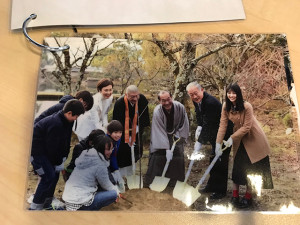

「ふくしまサクラモリプロジェクト」大覚寺に福島の桜が植樹されました。

平成29年12月15日。大覚寺に、福島から送られてきた桜を、境内に植える、「ふくしまサクラモリプロジェクト」が行われました。

京都市長様、嵯峨小学校校長先生と5年生全員、同志社大学学長様、嵯峨美術大学学長様、大覚寺門跡猊下、大覚寺執行長様、いけばな嵯峨御流の執行部、そしてカメラマンとして参加された俳優の井浦新様などでセレモニーを行い、福島を応援するメッセージをパネルにしたため、大沢池のほとりに植樹しました。

福島の事は忘れない!一緒に頑張りましょう!参加した一人一人が桜に込めた思いとともに木が根付いて花開く事を念じました。

-

-

-

この絵をよーく見ると、一つ一つ子供の写真でできているのです。すごいですね!

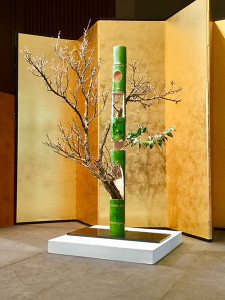

1月18日。いけばなインターナショナル2018新年会において、嵯峨御流が、デモンストレーションを致しました。~④~

○四作目:新花「花がさね」

嵯峨天皇様と弘法大師のご縁。

大覚寺と嵯峨御流が1200年となるご縁、このご勝縁を記念して今年嵯峨御流が発表した新花「花がさね」を、今年のお題花器「語」を3個用いていけました。花と花、人と花、花と空間など、無限に広がるご縁の重なりを表現。

花材は、お菊の松、牡丹。

○お迎え花:景色いけ新山の景。

水の誕生する風景で新年を寿ぐ気持ちで。命の根源である水の流れが、途絶えることなく連綿と流れつづけることが命を育むみ、命は繋がって存在していることを、新玉の年の初めにいけばなに託して表現した。

花材は、貝塚伊吹、古木、薩摩杉、福寿草、座禅草。

この度のI.I.新年会では、多くの方々のお力を頂きましたことに、深く心から感謝申し上げます。

I.I.歴代会長様はじめ役員の皆様、そして昨年の世界大会でもお出会いできた沢山のI.I.会員の皆様のご厚情に感謝。

I.I.と私ども嵯峨御流のご縁、私自身が今の時代に私が生まれあわせた不思議なご縁、皆様の激励のお気持ち、そして名誉総裁の畏れ多い有難いお言葉とお心遣い、すべての素晴らしいご縁が結ばれて、皆様の温かいお見守りの中で新年会のデモンストレーションをさせていただき、感謝の気持ちで一杯でございます。

最後に、嵯峨御流の関東地区連絡協議会・大阪地区連絡協議会のご協力、関東関西の各司所からも沢山の方々がご参加下さり、伊勢俊雄理事長様にもご出席頂き嬉しい事でした。

リハーサルや舞台をスタッフとして助けて下さった皆様、有難うございました。リハーサルに会場をお貸し下さった高野山東京別院様、京都から大きな装置を運んでくださった宮田工務店様、花材を集めてくださった花常様、はな古伝様、花市様。パレスホテル東京の皆様、多くの方のお力のおかげをもちまして、無事に終える事ができました。ここに、深い感謝の気持ちを表します。

このたびのご縁を大切に、人と人の良いご縁がさらに重なり、お互いを輝かせてくれますように、さらなる喜びと幸せをもたらしてくれますように、念じて私も精進を続けてまいる所存です。

<Friendship through flowers>

I.I.が60年余り、大切にしてこられたモットーです。この言葉は、国や言葉を超えてお互いを認め合うこと、そして花も人も皆等しく同じ命をいきる小さな存在だという事を教えてくれます。人と人は、出会い、結ばれて強い絆が生まれエネルギーが湧いてくるものだという事を、I.I.の活動に触れるたびに、役員の皆様の献身的なお働きに接するたびに感じています。

今回も、私どもにいろいろな配慮を頂き、長いご準備に奔走されました皆様、有難うございました。

-

-

四作目:新花「花がさね」

-

-

お迎え花

1月18日。いけばなインターナショナル2018新年会において、嵯峨御流が、デモンストレーションを致しました。~③~

○三作目:「春を待つ心」

春の陽光、若緑の新芽の色、春風、春の花々、を色彩で表現。

花材は、ゴールドクレスト、金着色古木、南方竹の根、ツゲ、海松、レンギョウ、パームボート、ダリア。

-

-

三作目:「春を待つ心」

-

1月18日。いけばなインターナショナル2018新年会において、嵯峨御流が、デモンストレーションを致しました。~②~

○二作目:「竹に梅」

青竹五重切りに、ウメモドキと椿を配して。三番叟の作品で松を使い、この作品には竹梅、合わせて松竹梅とする。常に青々と緑をたたえる松と竹、そして百科に先駆けて咲く梅の組み合わせを、中国では特に「歳寒三友」と呼ばれて貴ばれる。

1月18日。いけばなインターナショナル2018新年会において、嵯峨御流が、デモンストレーションを致しました。~①~

○一作目:「三番叟」

五穀豊穣を祈る神事の舞である三番叟をテーマにで新年を寿ぐ松づくし。

舞台中央に設えた烏帽子には、蛇の目松の雌松と、雄松の黒松。鈴に見立てた桐。赤い彩は千両、南天、ウメモドキ、お多福南天。

左右の松型掛け器には、寿松、大王松、三光松などを背景に、菊、蘭などを飾り、舞の華やかな衣装に見立てた。舞の三番叟では、足を踏みならして地面を固める地固めと、鈴を振りながら種まきの所作があり、その鈴は本来稲穂を意味していたことから、この作品の最後に、初穂を飾った。

一作目:「三番叟」

1月18日。いけばなインターナショナル2018新年会において、嵯峨御流が、デモンストレーションを致しました。

1月18日。パレスホテル東京にて開催された「2018いけばなインターナショナル新年会」において、名誉総裁高円宮妃久子殿下、絢子女王殿下ご臨席のもと、嵯峨御流がデモンストレーションをさせて頂きました。

各国大使館や、福岡県知事様、華道お家元の先生方、I.I.会員の150名あまりの方、嵯峨御流からは伊勢俊雄理事長、そして嵯峨御流の150名の方々もご参加くださり、あわせて300名余りの方が集われました。

皆さまありがとうございました。

高円宮妃久子殿下のご挨拶の中で、今年戊戌の年が大覚寺にとって特別な記念の年である事を、お話し下さいましたので、スピーチの一部をご紹介させていただきます。「平安時代の弘仁9年818年、ちょうど1200年前に、疫病の広がっている国をご覧になって、当時の帝である嵯峨天皇様が弘法大師様のおすすめによって般若心経を書かれました。その写経を勅使が開封するのは60年に一度、干支で言いますと今年。今年で20回目のご開封となります。お写経をお書きになられましたことによって疫病はおさまって天下泰平になったと言われております。今いろいろ恐ろしいことも起こったりしますが今年ご開封があることによって、何か私どもにも良いことが訪れてくれれば良いなと思います。また同じく嵯峨天皇様によって、お池の菊をいけられたということで嵯峨御流にとっても創流1200年の節目の年を迎えられます。その節目の年に嵯峨御流のデモンストレーションを拝見しながら皆様と共に楽しいひと時を過ごせることを嬉しく思っております」とのお言葉でした。

私のデモンストレーションでは、まず昨年の世界大会でのさまざまな出会いと体験、役員の皆様にお世話になった感謝を申し上げました。1100名を超える国内外からの参加者が、お花のご縁で国や言葉の違いを超えて親しくなれたことを実感し、これはまさしくI.I.のモットーである<花を通じての友好>の実践であったこと、また、お花を通じて人が会い、縁が重なって喜びは何倍にもなる、そのような素晴らしい体験でした、とお話致しました。

50分間のデモンストレーション、テーマは<戊戌の年のお正月をお目出度いものづくしでお祝いする>

①「三番叟」

②「青竹五重切りに梅をいける」

③「春を待つ心」

④「開封を記念しご縁の重なりを祝って嵯峨御流が発表した、新花『花がさね』」

お迎え花として会場にいけておきましたのは、「深山の景」。命の根源である水が、生まれ出ずる風景です。山からわき出た水は、細流が集まって川となりやがて海へと注ぎ込む。海から蒸発した水は霧や雨となり深山へ降り注ぐ。命あるものはすべてつながって存在しているという大切な事を、この作品に託しました。

-

-

いけばなインターナショナル会長 ダイアナ サランスキー様

-

-

-

I.I.の日本国内の支部が、それぞれ代表作品をいけて展示されていました。

-

-

I.I.の日本国内の支部が、それぞれ代表作品をいけて展示されていました。

-

-

I.I.の日本国内の支部が、それぞれ代表作品をいけて展示されていました。

-

-

I.I.の日本国内の支部が、それぞれ代表作品をいけて展示されていました。

-

-

I.I.の日本国内の支部が、それぞれ代表作品をいけて展示されていました。

1月15日。うめだ阪急百貨店コンコースウィンドウの展示は本日までです。

昨年12月27日から、毎朝8:15に15名余りの方々でメンテをして頂いています。全7面とも、夜の大々的な生け替えと水交換も3度行いました。本日、20日間の展示期間の中で最期の日を迎えます。ウィンドウは大画面ですので、大きく変わったようには見えないでしょうが、毎日植物は変化し続けております。人間のように、、、

このウィンドウ展示が無事最終日を迎えることができましたのは、毎日作品を美しく保って下さった100名の皆様のご苦労と愛情、また無事を心の中でずっと気にかけていて下さった方、足を運んで激励の言葉をかけて下さった方々のおかげです。

そして、阪急百貨店装飾部の皆様、(株)リミテッド郡司さん、設営には吉中マネキンさんや小林さん、みやこ商会さんにお世話になり、花材は大阪園芸社、はな古伝さん、貴重な材料をご提供下さった方々、強い味方の宮田工務店さん、阪急百貨店の従業員の皆様からも暖かいお見守りとお助けをいただきました。阪急百貨店のバックヤード掲示板には、ウィンドウのコンセプトと絵コンテが張られ、全従業員の方にも周知されていたのです。

阪急百貨店のコンコースウィンドウは、今も小林一三氏の信念が息づいていて、職員さんや関係ある方々の阪急を愛する気持ちがギュッと詰まった場所だと感じております。既成のウィンドウの概念を超越して、店内と外をつなぐ結界的役目を果たす「劇場」で、今年も素晴らしい体験をさせて頂きました事に感謝申し上げます。

佐藤行近阪急百貨店本店長様、伊勢俊雄嵯峨御流理事長様にも早々にご覧いただき有難う存じます。

私も含め、嵯峨御流大阪地区の100名は、コンコースを通られる一日40万人もの皆様に、日本のお正月の晴れの気持ちを いけばなでお伝えできます事そして皆様に笑顔になって頂ける事を目標に、全員が考え力を合わせ助け合い一つの気持ちになって動く事が出来ました。この尊い経験で、明るい未来をきり拓くには、熱い心を持つ人々が一つなれば、どんなことも成し遂げていけるという実感を得ました。私どもは、いけばなで日本の美意識を守り伝え続けて、これからの時代を生きる人々に誇りと勇気をお伝えしていきたいと改めて思いました。

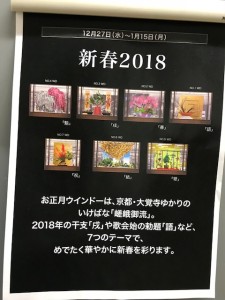

2018年梅田阪急百貨店コンコースウィンドウに嵯峨御流が迎春花を挿花しました。2018年1月15日まで展示。~⑦~

平成30年を祝うウィンドウのいけばなは、年初に宮中で催される歌会始の御題「語」に因んで、

世界に誇れる日本の美意識を、未来に力強く切り開いていく糧としていくために、

*「いま、語り**継**ぐもの」***をテーマにしました。このテーマに沿って七面のウィンドウで表現したものは次の通りです。

本年 創流1200年を迎えました嵯峨御流が、心をこめて皆様にお届けいたします。

1号「語」歌会始に代表される伝統行事

2号「春」日本を代表する古典文学『源氏物語』に描かれる綺羅びやかな生活文化

3号「戌」犬筥や雛道具などに託された祈りの造形

4号「魁」植物が告げる季節感と歳事

5号「翠」松に象徴される正月の寿ぎと神への感謝

6号「結」天地が水で結ばれ、生まれ出ずる多様な風景の大切さ

7号「祝」自分を含めた森羅万象の調和を貴ぶ心

梅田阪急百貨店コンコースウィンドウに2017年1月15日まで展示されている7面の作品を一つづつご紹介します。

嵯峨御流大阪地区の、100人と一緒に作り上げたものです。写真は、阿部朋也さん。時々私のスナップ写真もまざっていますが。

祝言の色合いで舞われる『石橋』にテーマを求め、獅子舞の動きを表現した。

祝儀舞のように、人の心を明くすがすがしい気持ちで満たすことができますよう、祈りをこめて。平成30年は、さらに重なるご縁を大切に、お互いを輝かせ合いながら幸せな歳となるように。

弘法大師空海の著書『即身成仏義」の中にある言葉「六大無礙にして常に瑜伽なり」。地水火風空識、この世のあらゆる森羅万象は、すべて自然と人が関わり縁を結んだ姿であるととらえれば、すべての命は等しく存在すると感じることができる。

花材:パンパスグラス・箒草・垂桑・三椏・古木 ほか

昨年12月27日から、毎朝8:15に15名余りの方々でメンテをして頂いています。全7面とも、夜の大々的な生け替えと水交換も3度行いました。

15日まであと2日、20日間の展示期間の中で最期のラストスパートが正念場です。

ウィンドウは大画面ですので、大きく変わったようには見えないでしょうが、毎日植物は変化し続けております。人間のように、、、