1月15日。うめだ阪急百貨店コンコースウィンドウの展示は本日までです。

昨年12月27日から、毎朝8:15に15名余りの方々でメンテをして頂いています。全7面とも、夜の大々的な生け替えと水交換も3度行いました。本日、20日間の展示期間の中で最期の日を迎えます。ウィンドウは大画面ですので、大きく変わったようには見えないでしょうが、毎日植物は変化し続けております。人間のように、、、

このウィンドウ展示が無事最終日を迎えることができましたのは、毎日作品を美しく保って下さった100名の皆様のご苦労と愛情、また無事を心の中でずっと気にかけていて下さった方、足を運んで激励の言葉をかけて下さった方々のおかげです。

そして、阪急百貨店装飾部の皆様、(株)リミテッド郡司さん、設営には吉中マネキンさんや小林さん、みやこ商会さんにお世話になり、花材は大阪園芸社、はな古伝さん、貴重な材料をご提供下さった方々、強い味方の宮田工務店さん、阪急百貨店の従業員の皆様からも暖かいお見守りとお助けをいただきました。阪急百貨店のバックヤード掲示板には、ウィンドウのコンセプトと絵コンテが張られ、全従業員の方にも周知されていたのです。

阪急百貨店のコンコースウィンドウは、今も小林一三氏の信念が息づいていて、職員さんや関係ある方々の阪急を愛する気持ちがギュッと詰まった場所だと感じております。既成のウィンドウの概念を超越して、店内と外をつなぐ結界的役目を果たす「劇場」で、今年も素晴らしい体験をさせて頂きました事に感謝申し上げます。

佐藤行近阪急百貨店本店長様、伊勢俊雄嵯峨御流理事長様にも早々にご覧いただき有難う存じます。

私も含め、嵯峨御流大阪地区の100名は、コンコースを通られる一日40万人もの皆様に、日本のお正月の晴れの気持ちを いけばなでお伝えできます事そして皆様に笑顔になって頂ける事を目標に、全員が考え力を合わせ助け合い一つの気持ちになって動く事が出来ました。この尊い経験で、明るい未来をきり拓くには、熱い心を持つ人々が一つなれば、どんなことも成し遂げていけるという実感を得ました。私どもは、いけばなで日本の美意識を守り伝え続けて、これからの時代を生きる人々に誇りと勇気をお伝えしていきたいと改めて思いました。

2018年梅田阪急百貨店コンコースウィンドウに嵯峨御流が迎春花を挿花しました。2018年1月15日まで展示。~⑦~

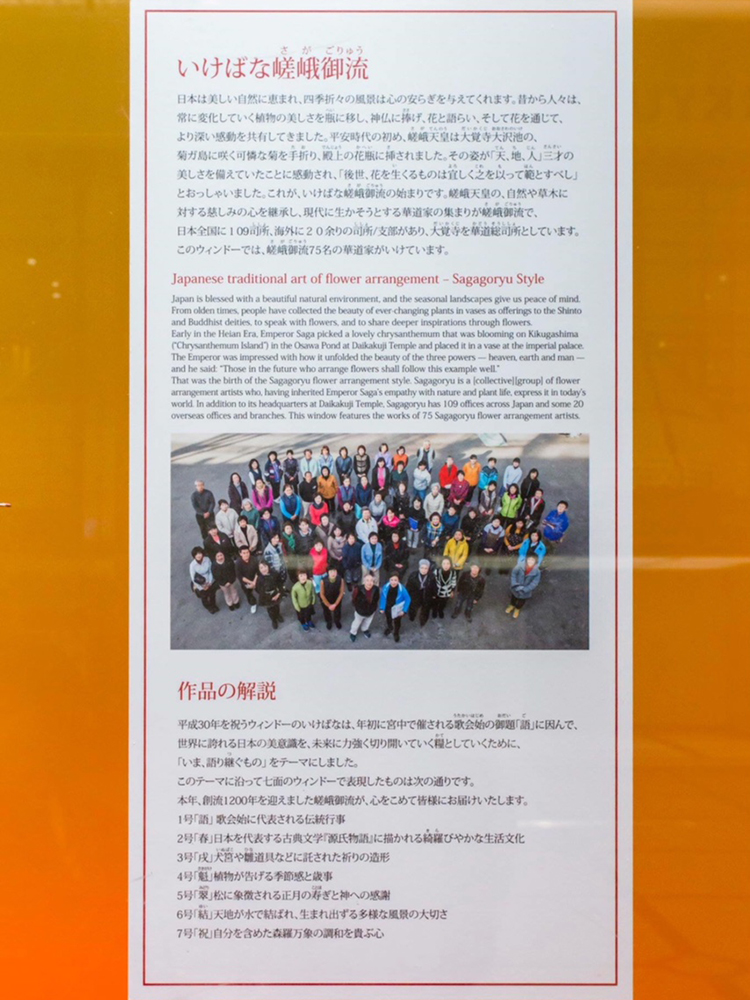

平成30年を祝うウィンドウのいけばなは、年初に宮中で催される歌会始の御題「語」に因んで、

世界に誇れる日本の美意識を、未来に力強く切り開いていく糧としていくために、

*「いま、語り**継**ぐもの」***をテーマにしました。このテーマに沿って七面のウィンドウで表現したものは次の通りです。

本年 創流1200年を迎えました嵯峨御流が、心をこめて皆様にお届けいたします。

1号「語」歌会始に代表される伝統行事

2号「春」日本を代表する古典文学『源氏物語』に描かれる綺羅びやかな生活文化

3号「戌」犬筥や雛道具などに託された祈りの造形

4号「魁」植物が告げる季節感と歳事

5号「翠」松に象徴される正月の寿ぎと神への感謝

6号「結」天地が水で結ばれ、生まれ出ずる多様な風景の大切さ

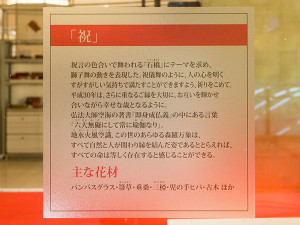

7号「祝」自分を含めた森羅万象の調和を貴ぶ心

梅田阪急百貨店コンコースウィンドウに2017年1月15日まで展示されている7面の作品を一つづつご紹介します。

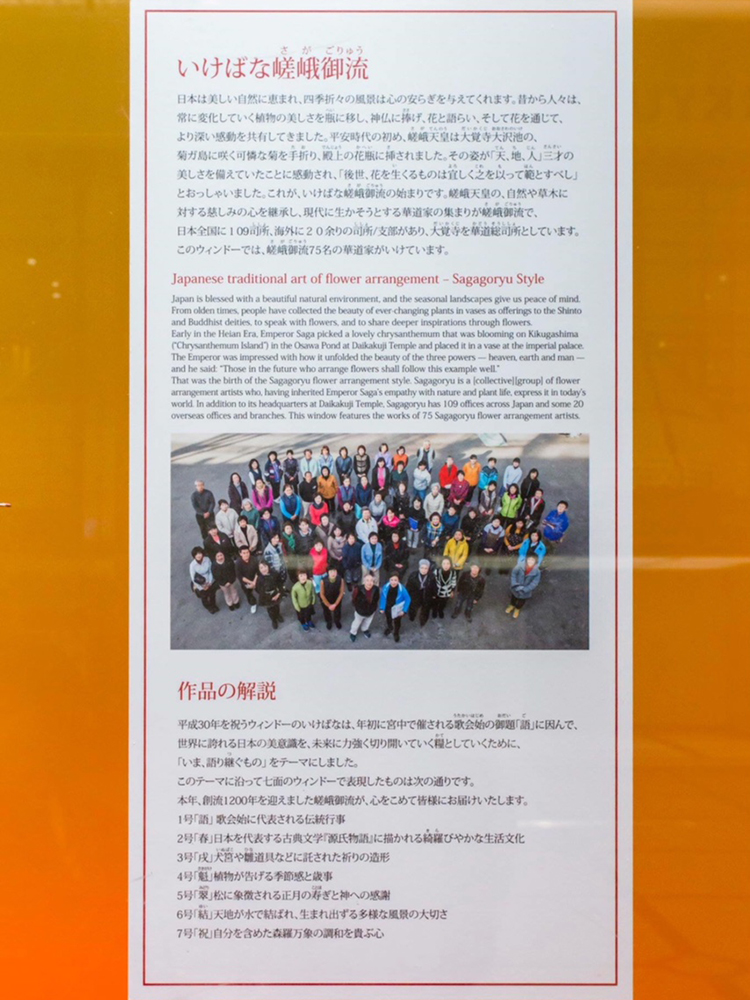

嵯峨御流大阪地区の、100人と一緒に作り上げたものです。写真は、阿部朋也さん。時々私のスナップ写真もまざっていますが。

祝言の色合いで舞われる『石橋』にテーマを求め、獅子舞の動きを表現した。

祝儀舞のように、人の心を明くすがすがしい気持ちで満たすことができますよう、祈りをこめて。平成30年は、さらに重なるご縁を大切に、お互いを輝かせ合いながら幸せな歳となるように。

弘法大師空海の著書『即身成仏義」の中にある言葉「六大無礙にして常に瑜伽なり」。地水火風空識、この世のあらゆる森羅万象は、すべて自然と人が関わり縁を結んだ姿であるととらえれば、すべての命は等しく存在すると感じることができる。

花材:パンパスグラス・箒草・垂桑・三椏・古木 ほか

昨年12月27日から、毎朝8:15に15名余りの方々でメンテをして頂いています。全7面とも、夜の大々的な生け替えと水交換も3度行いました。

15日まであと2日、20日間の展示期間の中で最期のラストスパートが正念場です。

ウィンドウは大画面ですので、大きく変わったようには見えないでしょうが、毎日植物は変化し続けております。人間のように、、、

2018年梅田阪急百貨店コンコースウィンドウに嵯峨御流が迎春花を挿花しました。2018年1月15日まで展示。~⑥~

平成30年を祝うウィンドウのいけばなは、年初に宮中で催される歌会始の御題「語」に因んで、

世界に誇れる日本の美意識を、未来に力強く切り開いていく糧としていくために、

*「いま、語り**継**ぐもの」***をテーマにしました。このテーマに沿って七面のウィンドウで表現したものは次の通りです。

本年 創流1200年を迎えました嵯峨御流が、心をこめて皆様にお届けいたします。

1号「語」歌会始に代表される伝統行事

2号「春」日本を代表する古典文学『源氏物語』に描かれる綺羅びやかな生活文化

3号「戌」犬筥や雛道具などに託された祈りの造形

4号「魁」植物が告げる季節感と歳事

5号「翠」松に象徴される正月の寿ぎと神への感謝

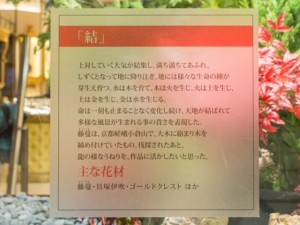

6号「結」天地が水で結ばれ、生まれ出ずる多様な風景の大切さ

7号「祝」自分を含めた森羅万象の調和を貴ぶ心

梅田阪急百貨店コンコースウィンドウに2017年1月15日まで展示されている7面の作品を一つづつご紹介します。

嵯峨御流大阪地区の、100人と一緒に作り上げたものです。写真は、阿部朋也さん。時々私のスナップ写真もまざっていますが。

6号「結」天地が水で結ばれ、生まれ出ずる多様な風景の大切さ

6号ウィンドウ「結」

上昇していく大気が結集し、満ち満ちてあふれ、しずくとなって地に降り注ぎ、地には様々な生命の種が芽生え育つ。水は木を育て、木は火を生じ、火は土を生じ、土は金を生じ、金は水を生じる。命は一刻も止まることなく変化し続け、天地が結ばれて多様な風景が生まれる事の貴さを表現した。藤蔓は、京都嵯峨小倉山で、大木に絡まり木を締め付けていたもの。伐採されたあと、龍の様なうねりを、作品に活かしたいと思った。

花材:藤蔓・貝塚伊吹・ゴールドクレスト・ほか

2018年梅田阪急百貨店コンコースウィンドウに嵯峨御流が迎春花を挿花しました。2018年1月15日まで展示。~⑤~

平成30年を祝うウィンドウのいけばなは、年初に宮中で催される歌会始の御題「語」に因んで、

世界に誇れる日本の美意識を、未来に力強く切り開いていく糧としていくために、

*「いま、語り**継**ぐもの」***をテーマにしました。このテーマに沿って七面のウィンドウで表現したものは次の通りです。

本年 創流1200年を迎えました嵯峨御流が、心をこめて皆様にお届けいたします。

1号「語」歌会始に代表される伝統行事

2号「春」日本を代表する古典文学『源氏物語』に描かれる綺羅びやかな

生活文化

3号「戌」犬筥や雛道具などに託された祈りの造形

4号「魁」植物が告げる季節感と歳事

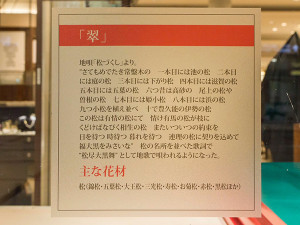

5号「翠」松に象徴される正月の寿ぎと神への感謝

6号「結」天地が水で結ばれ、生まれ出ずる多様な風景の大切さ

7号「祝」自分を含めた森羅万象の調和を貴ぶ心

梅田阪急百貨店コンコースウィンドウに2017年1月15日まで展示されている7面の作品を一つづつご紹介します。

嵯峨御流大阪地区の、100人と一緒に作り上げたものです。写真は、阿部朋也さん。時々私のスナップ写真もまざっていますが。

5号「翠」松に象徴される正月の寿ぎと神への感謝

5号ウィンドウ「翠」

地唄「松づくし」より。

“さてもめでたき常盤木の

一本目には池の松

二本目には庭の松

三本目には下がり松

四本目には滋賀の松

五本目には五葉の松

六つ昔は高砂の尾上の松や 曽根の松

七本目には姫小松

八本目には浜の松

九つ小松を植え並べ

十で豊久能の伊勢の松

この松は有情の松にて

情け有馬の松が枝に

くどけばなびく相生の松

またいついつの約束を・

日を待つ 時待つ 暮れを待つ・

連理の松に契りを込めて・

福大黒をみさいな “

松の名所を並べた歌詞で ”松尽大黒舞”として 地歌で唄われるようになった。

花材:松(錦松・五葉松・大王松・三光松・寿松・お菊松・赤松・黒松ほか )・蘭・南天

2018年梅田阪急百貨店コンコースウィンドウに嵯峨御流が迎春花を挿花しました。2018年1月15日まで展示。~④~

平成30年を祝うウィンドウのいけばなは、年初に宮中で催される歌会始の御題「語」に因んで、

世界に誇れる日本の美意識を、未来に力強く切り開いていく糧としていくために、

*「いま、語り**継**ぐもの」***をテーマにしました。このテーマに沿って七面のウィンドウで表現したものは次の通りです。

本年 創流1200年を迎えました嵯峨御流が、心をこめて皆様にお届けいたします。

1号「語」歌会始に代表される伝統行事

2号「春」日本を代表する古典文学『源氏物語』に描かれる綺羅びやかな

生活文化

3号「戌」犬筥や雛道具などに託された祈りの造形

4号「魁」植物が告げる季節感と歳事

5号「翠」松に象徴される正月の寿ぎと神への感謝

6号「結」天地が水で結ばれ、生まれ出ずる多様な風景の大切さ

7号「祝」自分を含めた森羅万象の調和を貴ぶ心

梅田阪急百貨店コンコースウィンドウに2017年1月15日まで展示されている7面の作品を一つづつご紹介します。

嵯峨御流大阪地区の、100人と一緒に作り上げたものです。写真は、阿部朋也さん。時々私のスナップ写真もまざっていますが。

4号「魁」植物が告げる季節感と歳事

4号ウィンドウ「魁」

枝垂れたエンジュの枝は、上から次第に末のほうに広がる「末広がり」の枝姿の木になっている。冬の花の無い時期 農家などに華やぎをもたらす餅花のように梅花を満々と咲かせた。

末広がりの形「八」の字に、発展、繁栄、幸運の想いを重ねて。

花材:エンジュの木・座禅草・福寿草

コンコースウィンドウの、一面の大きさは最大幅7m、高さ4m、奥行き1,2〜1,5m。

このコンコースは、もともとターミナル、つまり線路があったところで、阪急電車を降りるとすぐデパートの入口に直結するというターミナルデパートの草分けでした。阪急百貨店の方のお話によると、このシースルーウィンドウは当時から駅とデパートとの結界的存在だったようです。

そこで、今回のウィンドウは、シースルーを意識した、店内とコンコースが融合するような作品をと、心がけました。

2018年梅田阪急百貨店コンコースウィンドウに嵯峨御流が迎春花を挿花しました。2018年1月15日まで展示。~③~

平成30年を祝うウィンドウのいけばなは、年初に宮中で催される歌会始の御題「語」に因んで、

世界に誇れる日本の美意識を、未来に力強く切り開いていく糧としていくために、

*「いま、語り**継**ぐもの」***をテーマにしました。このテーマに沿って七面のウィンドウで表現したものは次の通りです。

本年 創流1200年を迎えました嵯峨御流が、心をこめて皆様にお届けいたします。

1号「語」歌会始に代表される伝統行事

2号「春」日本を代表する古典文学『源氏物語』に描かれる綺羅びやかな

生活文化

3号「戌」犬筥や雛道具などに託された祈りの造形

4号「魁」植物が告げる季節感と歳事

5号「翠」松に象徴される正月の寿ぎと神への感謝

6号「結」天地が水で結ばれ、生まれ出ずる多様な風景の大切さ

7号「祝」自分を含めた森羅万象の調和を貴ぶ心

梅田阪急百貨店コンコースウィンドウに2017年1月15日まで展示されている7面の作品を一つづつご紹介します。

嵯峨御流大阪地区の、100人と一緒に作り上げたものです。写真は、阿部朋也さん。時々私のスナップ写真もまざっていますが。

3号「戌」犬筥や雛道具などに託された祈りの造形

3号ウィンドウ「戌」

犬は古くから人間を厄災から守ると信じられている。「犬筥(いぬばこ)」は、犬をかたどった張り子で作られた、雌雄で一対の箱。「貝桶」と共に雛道具の一つであり、この作品では、若松に

祝の心を込めて水引を掛け、子供の健やかな成長と幸福を願う飾りとした。平成30年は戊戌の年、旧嵯峨御所大覚寺に封印されている嵯峨天皇様の勅封般若心経の60年に一度の御開封がなされる。

花材:若松・飯桐・南天・橙・稲穂・万両・菊・牡丹 ほか

2018年梅田阪急百貨店コンコースウィンドウに嵯峨御流が迎春花を挿花しました。2018年1月15日まで展示。~②~

平成30年を祝うウィンドウのいけばなは、年初に宮中で催される歌会始の御題「語」に因んで、

世界に誇れる日本の美意識を、未来に力強く切り開いていく糧としていくために、

*「いま、語り**継**ぐもの」***をテーマにしました。このテーマに沿って七面のウィンドウで表現したものは次の通りです。

本年 創流1200年を迎えました嵯峨御流が、心をこめて皆様にお届けいたします。

1号「語」歌会始に代表される伝統行事

2号「春」日本を代表する古典文学『源氏物語』に描かれる綺羅びやかな

生活文化

3号「戌」犬筥や雛道具などに託された祈りの造形

4号「魁」植物が告げる季節感と歳事

5号「翠」松に象徴される正月の寿ぎと神への感謝

6号「結」天地が水で結ばれ、生まれ出ずる多様な風景の大切さ

7号「祝」自分を含めた森羅万象の調和を貴ぶ心

梅田阪急百貨店コンコースウィンドウに2017年1月15日まで展示されている7面の作品を一つづつご紹介します。

嵯峨御流大阪地区の、100人と一緒に作り上げたものです。写真は、阿部朋也さん。時々私のスナップ写真もまざっていますが。

2号「春」日本を代表する古典文学『源氏物語』に描かれる綺羅びやかな 生活文化

2号ウィンドウ「春」

源氏物語が描かれた平安時代、姫君達は十二単(じゅうにひとえ)に重ねる布の色合いで、優美に季節を表現されたことから、紅から白への「桜襲(さくらがさ)ね」の色目の衣裳に見立てた器をしつらえた。嵯峨天皇様が催された「花宴」が花見の初め、と伝わるように、花と言えば桜をさすようになったのは平安時代以降のこと。この作品の桜の苔木は、大覚寺大沢池畔の倒木を用い、「花咲翁」よろしく満開の桜花に見立てて海松を咲かせた。その大沢池のほとりに咲く一輪の花を嵯峨天皇様が挿花なされたことが嵯峨御流の源となった。

花材:桜古木・蛇の目松・椿・桜色着色海松

2018年梅田阪急百貨店コンコースウィンドウに嵯峨御流が迎春花を挿花しました。2018年1月15日まで展示。~①~

平成30年を祝うウィンドウのいけばなは、年初に宮中で催される歌会始の御題「語」に因んで、

世界に誇れる日本の美意識を、未来に力強く切り開いていく糧としていくために、

*「いま、語り**継**ぐもの」***をテーマにしました。このテーマに沿って七面のウィンドウで表現したものは次の通りです。

本年 創流1200年を迎えました嵯峨御流が、心をこめて皆様にお届けいたします。

1号「語」歌会始に代表される伝統行事

2号「春」日本を代表する古典文学『源氏物語』に描かれる綺羅びやかな

生活文化

3号「戌」犬筥や雛道具などに託された祈りの造形

4号「魁」植物が告げる季節感と歳事

5号「翠」松に象徴される正月の寿ぎと神への感謝

6号「結」天地が水で結ばれ、生まれ出ずる多様な風景の大切さ

7号「祝」自分を含めた森羅万象の調和を貴ぶ心

梅田阪急百貨店コンコースウィンドウに2017年1月15日まで展示されている7面の作品を一つづつご紹介します。

嵯峨御流大阪地区の、100人と一緒に作り上げたものです。写真は、阿部朋也さん。時々私のスナップ写真もまざっていますが。

1号「語」歌会始に代表される伝統行事

1号ウィンドウ「語」解説

天皇様が催される、新年御歌会始め。平成30年の御題「語」に因んで。

漢字の「五」を含む「語」の字の成り立ちは算木を交差させた形であることから、

言葉が行き交う様子を連想できる。また2つ含まれる「口」は、神にささげる祝詞(のりと)を

封禁する容器を象ったものといわれることから、誠心をもって語る事は、祈りにも通じるということを

この作品のテーマとした。赤芽柳約1千本を、天地人「三才格」の法格を備えた古典の姿にいけている。

11月19日。嵯峨御流山陽司所 吉本利甫先生追悼華展並びに司所創立50周年記念華展を拝見しました。

兵庫県立姫路労働会館に於いて開催された華展を拝見させて頂きました。

別室には、司所創立者である 名誉司所長 吉本利甫先生への追悼の意をこめられた祭壇がしつらえられ、ご遺徳を偲びお参りさせていただきました。

華展はシマハランの生花七曲をはじめとして、心込めていけられた伝承花、心粧華の力作が会場いっぱいにいけられ、半世紀の歴史に新たな一歩を刻もうという意欲を感じました。

11月18日。嵯峨御流紀和司所創立70周年記念 特別研究発表会を拝見しました。

和歌山県橋本市にある橋本商工会館に於いて開催された華展を拝見させていただきました。迎え花の御所車、歴代御題花器を使った作品、花衣桁、龍頭鷁首船、十二律管等々、嵯峨御流ならではの作品、力作の数々を拝見することができました。またテーマ「みのり」にふさわしい、秋の豊かな恵みである実物や、美しく紅葉した花材などで会場が華やかに彩られていました。ご自分で集められた花材が多いと伺い、豊かな自然を活かした素晴らしい花展でした。

開会時間より早めに伺ってしまい、まだお客様がいらっしゃらなかったので、お願いしてその場におられた出瓶者の皆様(全員ではありません)とお写真を撮らせて頂きました。