産経新聞社主催、いけばな女流選抜作家展。大阪心斎橋大丸北館14階にて開催中です。

併催ジュニア展。

10日は16時閉場。

後期展11日から13日。13日は17時閉場。

わたくしは、後期展に出瓶します。

http://www.sankei.com/smp/west/news/170306/wst1703060041-s1.html

http://www.sankei.com/smp/west/photos/170308/wst1703080103-p1.html

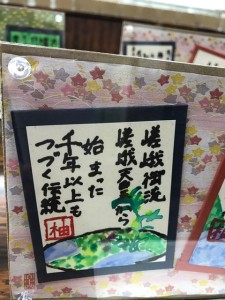

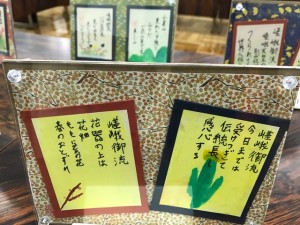

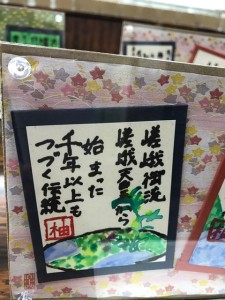

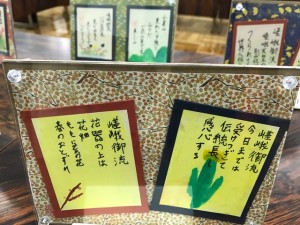

下の作品は、前期の嵯峨御流の作品です。

**6番花席(中作席)*** 前期 本田博甫・吉村睦甫・林 慶甫・北野菜摘甫

*24番花席(大作席)*** 前期 山田宏甫・槇 信甫・辰巳順甫・春木笑甫・森山幸甫・土畑純峰

6日から10日まで、華道総司所は会議週間となります。私もほぼ毎日会議のため大覚寺へ。7 日の会議が終わり、拝観の方もお帰りになられた午後5時。時を告げる鐘の音。暖かで柔らかな陽射しに美しく映える諸堂の風景を、独り占め。

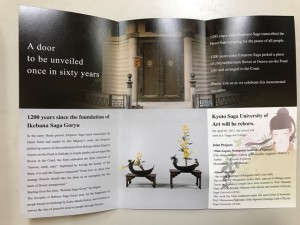

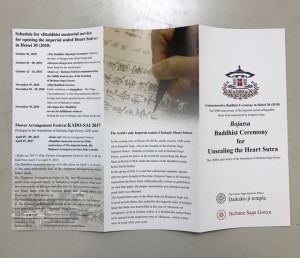

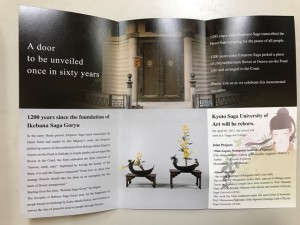

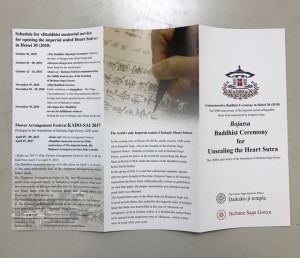

嵯峨天皇御宸翰の勅封般若心経が60年に一度、戊戌の歳にだけ開封されます。来年がその60年に一度、弘仁9年818年から数えて20回目1200年目の御開封となります。平成30年の10月~11月に行われる戊戌開封法会の英語版のパンフレットが本日発表されました。日本語の物も、もちろん総司所にあります。

3月5日。華道芸術学院 「自然塾Bクラス」の修了証授与式が行われ、本所講師の辞令・皆勤賞・精勤賞をお渡しさせていただきました。

華道芸術学院は、本所・地区併せて11か所の拠点があります。それぞれ、研究科と専修会が開催されていて、受講生の方はご自分の階級に応じてクラスにわかれ、毎月研究されています。本所専修会は大覚寺の中にある華道芸術学院の建物でおこなわれており、ここには平日の専修会以外に、日曜日のクラス「自然塾」があります。

5日は青空が広がる、暖かい朝でした。

専修会の研究科にあたる、自然塾Bクラスの所定の科目を修了された方に、本所講師の資格が授与され、また皆勤賞・精勤賞の表彰がおこなわれました。年度末の試験をクリアされ、本所講師を頂かれたら、次はいよいよ専修会に所属 できることになります。専修会の授業は、年度末の試験がなく、幅広く深い、そして楽しい世界が待っています。意気揚々と証書を受け取られる皆様の笑顔に、私も新鮮な感動を感じる一時を持たせて頂きました。

いけばな女流選抜作家展が、3月8日(水)~13日(月)大丸心斎橋店北館14階で開催されます。

大丸のHPより

http://www.daimaru.co.jp/museum/shinsaibashi/ikebana_1703/index.html

嵯峨御流は大作1席、中作1席が前後期それぞれ作品も出瓶者も入れ替わって、作品を発表します。ジュニア展には嵯峨御流から、前期4名、後期4名の高校生までのジュニアが出瓶します。

本展の各流女流華道家の作品はパワフルで見応えあり、春に先がけて開催されることもあって人気のある花展ですが、その人気を凌ぐか?と恐れるほど好評なのが併催のジュニア展です。その可愛らしさ、パワフルさ、自由奔放さには、脱帽です!

私は後期出瓶ですが、ぜひ、前後期の力作をご覧くださいませ。

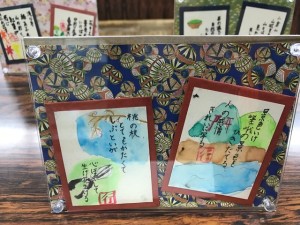

昨年のジュニア展の様子

3月5日。都未生流 恒例「都の花会」を拝見しました。

知恩院 和順会館において開催された「都の花会」は、六世御家元大津光章先生の跡を継がれる、副家元大津智永先生+門下の方が企画運営されると、家元からのご案内状に書かれていました。会場構成も花材にも、随所に新しい風が感じられ、素敵な花展を拝見させて頂きました。

創立30周年「和歌山県いけばな協会展」を拝見しました。3月5日

近鉄百貨店和歌山店において3月1日から6日までの会期で開催された「和歌山県いけばな協会展」を3月5日に拝見しました。この日は後期展の2日目で、会長岡田芳和先生をはじめとして役員の先生方に会場でお迎え頂き、先生方にご挨拶させて頂くことが出来ました。

<常春の和歌山>と会長がご挨拶に書かれていた言葉が相応しい、暖かい日になり、美しい春の花々や凜とした古典花をゆっくりと楽しませて頂きました。

私は後期展を拝見しましたので、後期ご出瓶の嵯峨御流の作品を、私のスナップ写真ですが、ご紹介致します。

代表相談役 岡田脩克先生

会長 岡田芳和先生

2月28日から3月2日。嵯峨小学校「花校路」。嵯峨小学校6年生全員がいけた、嵯峨御流のいけばな。

この様子は嵯峨小学校のHPに掲載されていますのでご覧ください。

http://cms.edu.city.kyoto.jp/weblog/index.php?id=110402&type=1&column_id=950408&category_id=2044

この写真は嵯峨小学校HPより。向かって右は草津栄晋総務部長、左は年2回の授業を担当された嵯峨御流の島満甫教授。

嵯峨小学校では、毎年2度、6年生全員が大覚寺を訪れ、いけばな体験をされています。そして、この体験を生かして、卒業制作として学校の廊下を端から端までいけばなで埋め尽くす「嵯峨小学校花校路」を毎年自分達でいけあげられるのです。

10年以上、毎年開催されているもので、今年も楽しみに3月2日に拝見して参りました。

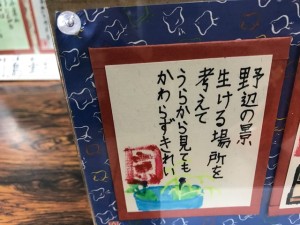

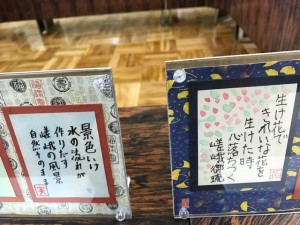

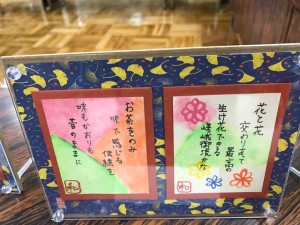

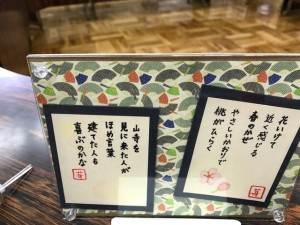

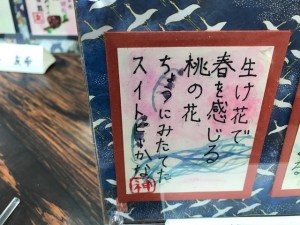

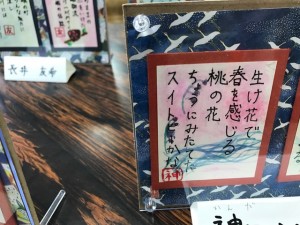

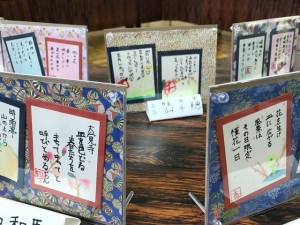

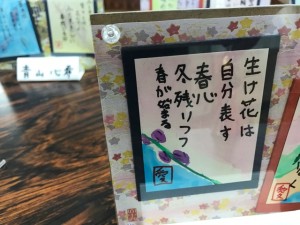

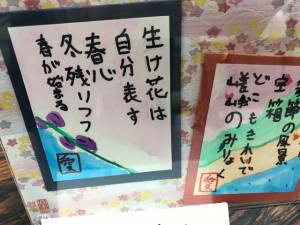

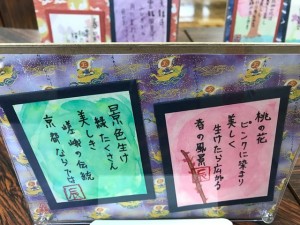

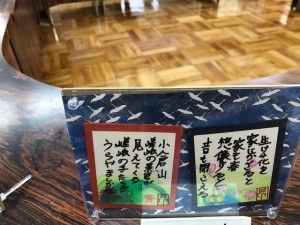

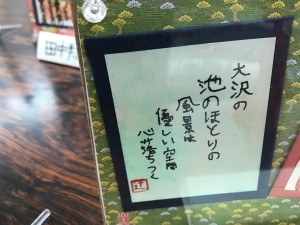

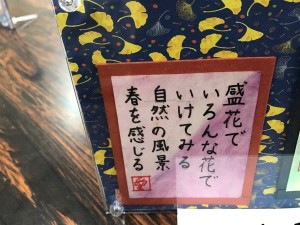

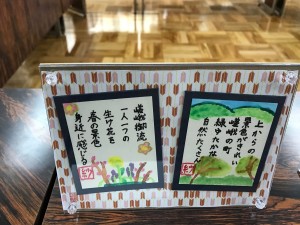

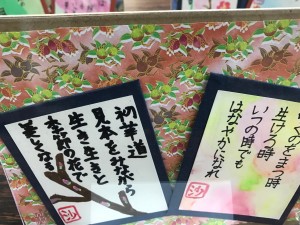

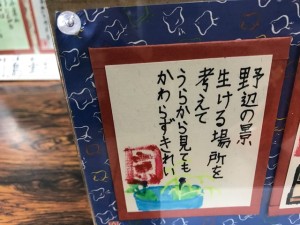

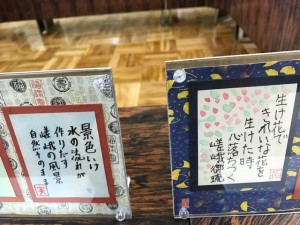

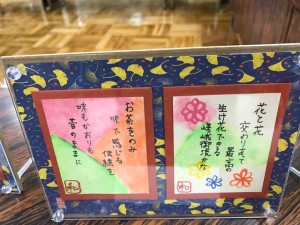

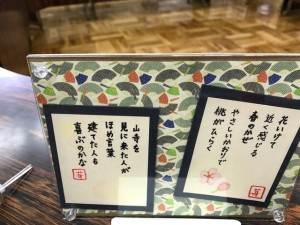

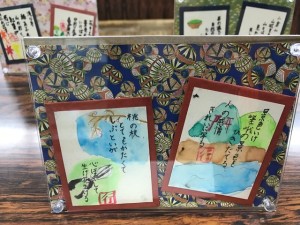

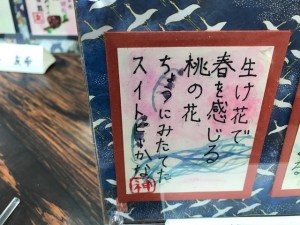

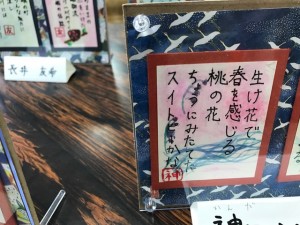

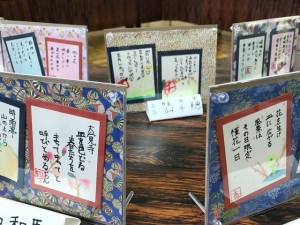

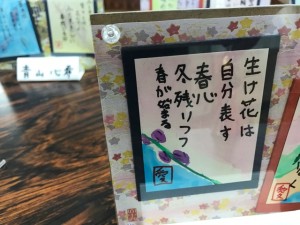

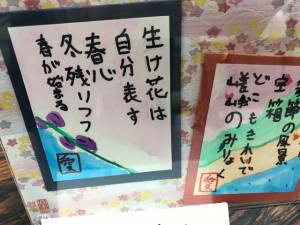

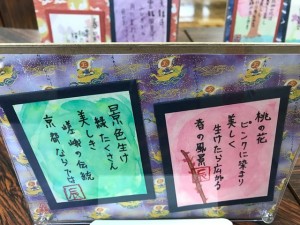

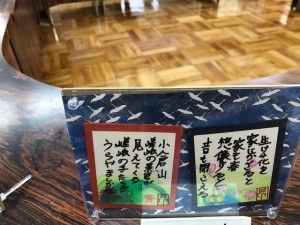

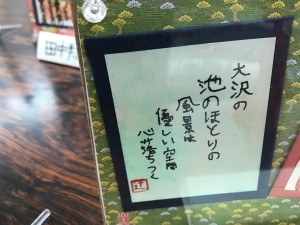

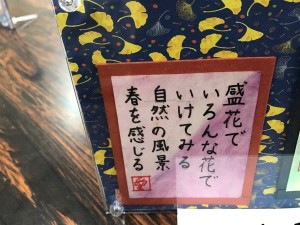

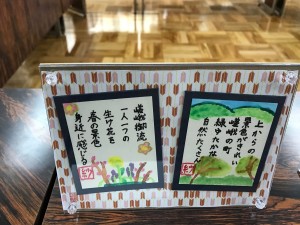

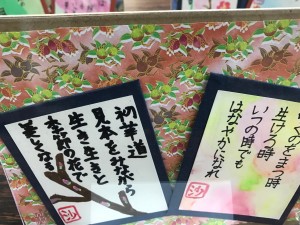

中村貴子校長先生にご案内頂き、「花校路」の隣の部屋に展示された、「嵯峨百人一首『こもれび殿」」も拝見。部屋一面に約90名弱の歌かるたが展示されていました。いけばなを体験したことが歌になっている句を、先生のお許しを頂いて写真に撮らせて頂きました。どの句も、自分達が体験した<嵯峨の宝>である、伝統文化やかけがえのない美しい自然など、誇りに思う事を素直に歌にしていて心から感動しました。地域の歴史を知り、自分が関わる風景を愛する気持ちを、いけばなで表現された嵯峨の子供達。これからの人生に、花がもたらす喜びを世界平和に役立ててほしいと思います。

【嵯峨小学校の校章・校旗の由来】

昭和47年発行の、嵯峨小学校創立100周年記念史「嵯峨小学校百年の歩み(年史)」によると、「嵯峨の地における教育の沿革は、室町時代以前のごく古いことはしばらくおき、江戸後期においては旧嵯峨御所大覚寺が民政、教育の本源であったことを、古記録でうかがうことができる。文化年中に至って、初めて大覚寺に学問所が創設され、准三宮瑜伽定院がたいそう儒学を重んじられて、儒官(漢学を教授する役人)野口左門という人に子弟の教育に当らせ、(中略)・・・大覚寺学問所はその後閉されたが、この精神はやがて新学制による嵯峨校に継承された。後年定められた嵯峨校校章の山山の図案も、校旗に表された桐竹の模様も、旧嵯峨御所大覚寺蒔絵の桐と鳳凰竹に由来するものであるという。」とあります。明治5年に学制が発布され、嵯峨地域に初めて小学校ができたのがその年8月に開校した「上嵯峨校(後の嵯峨校)」、翌年3月に「嵐山校」ができた、ということです。

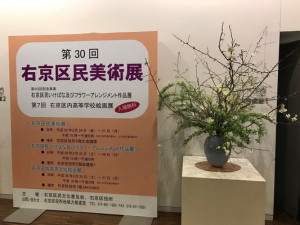

2月24日から27日まで、「第30回右京区民美術展」がサンサ右京で開催されました。併催いけばな展

右京区役所及び右京区民文化普及会では,毎年2月,「右京区民美術展」を開催しておられます。右京区在住のアマチュア美術家による作品展、および 「右京区内高等学校絵画展」(右京区内の高等学校の生徒を対象とした美術展)で、会場には毎年、京都嵯峨芸術大学の嵯峨御流華道授業履修生が3作、会場花をいけさせて頂いています。

今年は第30回ということで、美術展審査員の作品展示と、第30回記念事業「右京区民いけばな及びフラワーアレンジメント作品展」が併催され、私も審査員として、「富士」を挿花展示致しました。

会場には、日本画、洋画、書、写真、工芸、と様々な分野の作品が展示されましたが、私のブログでは、いけばな作品のみスナップ写真でご紹介させて頂きます。

2月26日。北海道地区連絡協議会主催、いけばな公開講座。

平成29年2月26日。北海道地区連絡協議会主催「 嵯峨御流いけばな公開講座『華やかな平安文化の薫りをいける~大切にしたい北海道の風景~』」は雪の降る中、北海道立近代美術館の講堂で開催され、会場には嵯峨御流の50名程の方と北海道大学の関係の方々などで盛況でした。

まず、佐々木祥甫北海道地区連絡協議会運営委員長のご挨拶で、「今日は、嵯峨御流を御存じの方も、そうでない方も、いけばなをしている方もそうでない方もいろいろな方がおられます。でも皆様お花を好きだということでは同じだと思います。」とご挨拶がありました。

続く講師紹介では、真板昭夫北海道大学観光学高等研究センター特任教授、服部孝月華道企画推進室長、私がそれぞれ一言ずつご挨拶をさせていただきました。

第1部の講演は「いけばなで環境を守る」 講師は辻井ミカ。第2部の講演は「景色いけ七景三勝が表す日本の自然」 講師は真板昭夫特任教授。デモンストレーションは、私と服部孝月先生、および北海道司所の先生方が助けて下さいました。

①北海道の深山の景。(株)グリーンワールドの畑会長様からご提供いただいた4mの高さの蝦夷松を使わせて頂きました。 そして、大切に毎日事務所で温めて咲かせて下さった、満開のチシマザクラをいけたとき、会場からはため息が聞こえました。この雪の中、桜を見ることができるのは誰の心にも嬉しいものです。

②ハルニレの森林の景。ハルニレは、アイヌの文化にとって大切な樹です。葉の出ていない大きな樹を採取させていただき、舞台いっぱいに、北海道の深山の風景とハルニレが広がりました。

③花衣桁は、本州から持参した様々な松と、華やかな蘭・レンギョウ・薔薇などを取り合わせ、華やかな平安文化の薫りをテーマにいけました。様々な器を京都から持参しましたが、一点、今回の公開講座の為に、北海道のガラス作家であり嵯峨御流門人の高臣大介様が、「泉」をテーマにした、ほとばしるような力を感じる素晴らしいガラス器を作ってくださり、本日の最後の一作を飾らせて頂きました。おわりの言葉は、前司所長 有馬実佐甫先生。北海道での嵯峨御流は、故・南秀月先生が昭和40年代に開かれました。そして、お亡くなりになった今も 南先生のお花に対する情熱は司所員の方々にしっかりと受け継がれ、≪チーム南≫と呼ばせていただきたいくらい、司所の全てのスタッフの方が一つになって素晴らしい和を以て活発に地域と関わりながら活動しておられます。

今回を以て、3年前から始まった、「嵯峨御流いけばな公開講座『華やかな平安文化の薫りをいける』」、全国17地区すべての最終回となりました。

私にとりましては、嵯峨御流のすべての地区と司所の皆様に直接お出会いできる貴重な機会となり、また同時にそれぞれの土地の文化の力を改めて知る事ができました。これからも、積極的に地域へ出向き、より多くの嵯峨御流の皆様の活動に直に接する機会を持たせていただきたいと願っております。

2月26日。北海地区連絡協議会主催、いけばな公開講座。

2月26日の北海道でのいけばな公開講座のニュースが、HBC放送で放映されました。インターネットで、27日の午前中のみ配信されています。お時間おありでしたら、今すぐ、開けてみて下さい。

http://www.hbc.co.jp/news/hbc-newsi.html

北海道の雄大な自然を生け花で表現

北海道の豊かな自然を「いけばな」で表現する公開講座が札幌の道立近代美術館で開かれました。

公開講座を開いたのは、平安時代に始まった華道の流派「いけばな嵯峨御流」です。

観光学が専門の北大の真板昭夫特任教授が北海道の自然環境や景観について講演。そのあと、流派のトップの辻井ミカ華務長が嵯峨御流独自の「景色いけ」を披露、エゾマツやハルニレなどを使って豊かな北海道の風景を表現しました。ダイナミックな中にも伝統がかおる作品に集まった人たちも見とれていました。