9月8日から13日まで、札幌市内の東急百貨店で開催されている、日本いけばな芸術北海道展を拝見しました。朝9時に名誉総裁常陸宮妃殿下ご臨席のもとテープカットが行われ、前期展が始まりました。嵯峨御流からは、前期4名(佐々木祥甫、古屋嘉秀、福美保甫、新沼道甫)、後期3名(有馬実佐甫、大野正峰、小池浩甫)の先生方が出瓶されます。

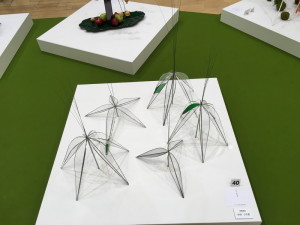

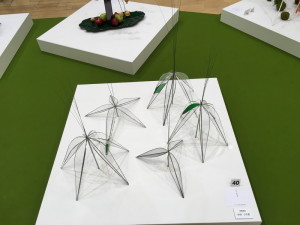

会場には、特別企画として小樽ガラス作家とのコラボレーションコーナーが設けられたり、会員席では北海道の”道の花”であるハマナスを花材に使われた作品がいくつもあり、北海道らしい雰囲気の華展でした。

写真でご紹介するのは、前期ご出瓶の4名の先生方の作品です。

|  佐々木祥甫 茶の木、菊 |

新沼道甫 |  古屋嘉秀 |

福美保甫 | |

嵯峨御流の「景色いけ七景」は、山から海までの風景を、「連続した水の流れにより生まれるもの」という考えのもと、水の流れにそって生まれる7つの風景を水の取り方にわけて表現しています。

水の連続性が生み出す自然風景に加え、さらに人が関わりを持つことから生まれる美しい風景は、その風景と接するたびに、私たちにそのいずれもが人にとって日々における勇気と元気の源となるエネルギーを与えてくれます。「景色いけ七景」は、そんな風景を花で表現し、見る人に自然を愛おしく思う心を育む役割を担っているものだと思うのです。

この作品は、七景の一つ「野辺の景」です。

8月25日 花いけバトル予選会場である、京都市花き地方卸売市場京都生花(株)の、せり場を訪れました。

【花いけバトルin東寺】については、ホームページをご覧ください。

「花いけバトル」ホームページ

http://hanaikebattle.com

私は、初めて花いけバトルを拝見したのですが、5分間でいけるという決まりがあり、しかも花材や花器は当日でないとわからないというルールがあるようです。

今回は、東寺で行われる花いけバトルの出場者を決める予選です。25人の挑戦者が、二人ずついけて審査を受けます。挑戦者の皆様の集中力、瞬発力、直感力、に圧倒され、見ていてドキドキワクワクでした。

そして大人に混じって、6歳の少年が出場。子供とはいえ、花に向かう気持ちは、少しも周りの大人に、負けていないのです。自分の背丈より大きな花材を前に、堂々と花を選び いける姿を見て、感動しました。

コラボレーションの素晴らしさ。 「『龍村美術織物×いけばな嵯峨御流』斐成會」

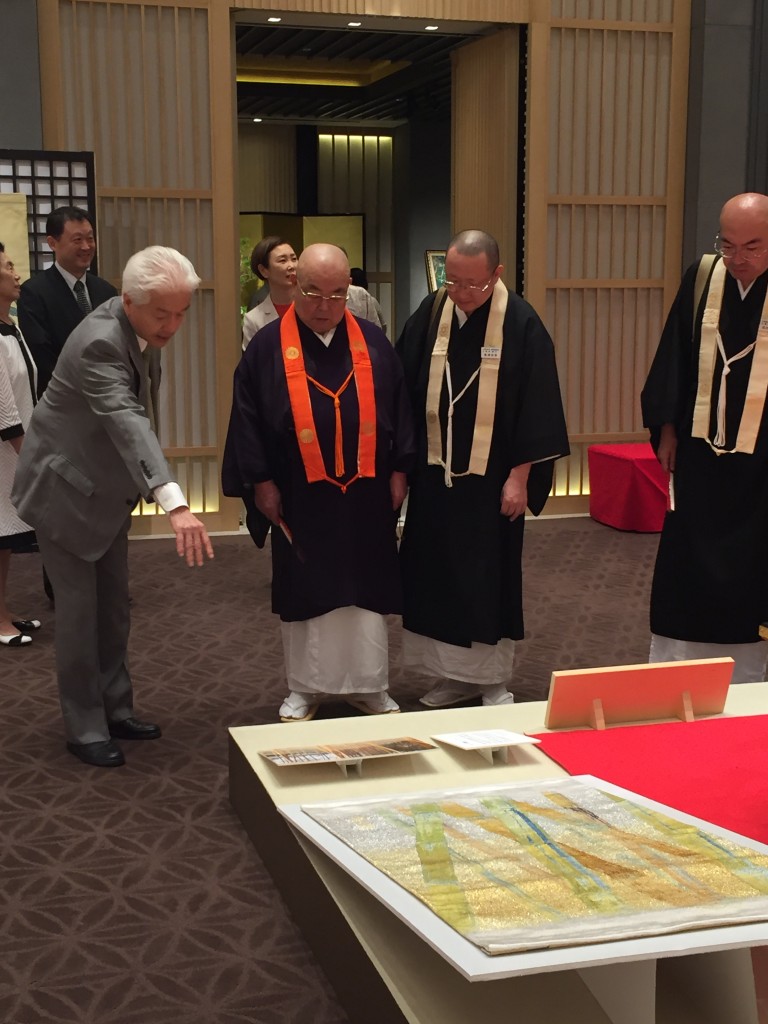

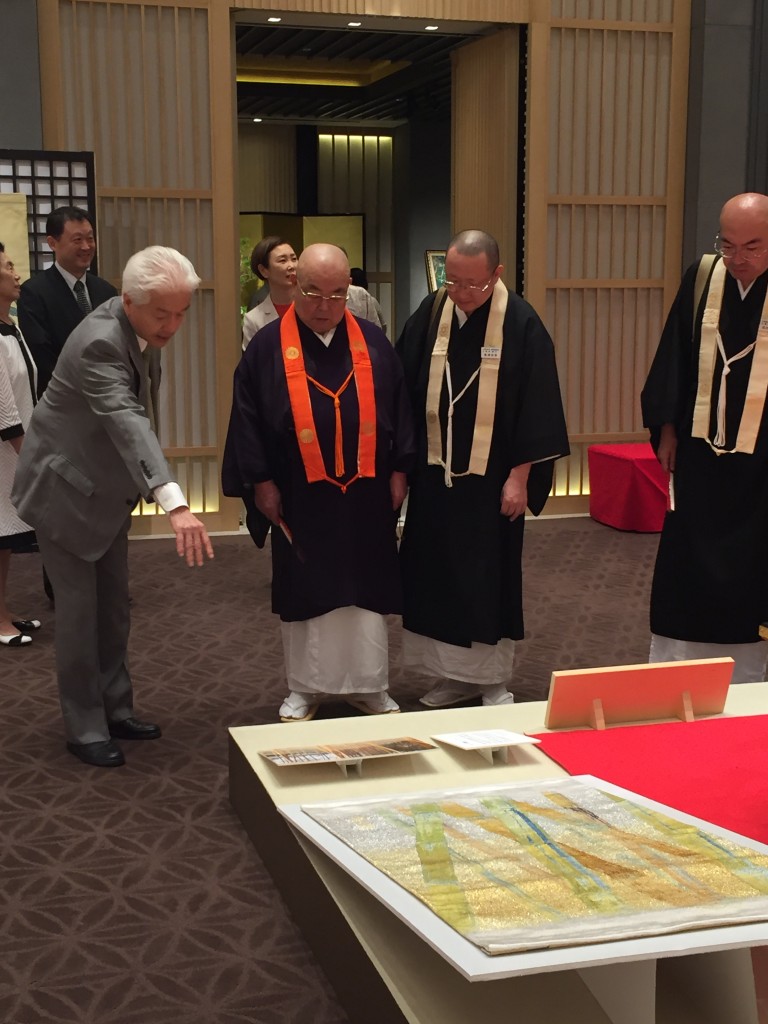

9月1日。門跡猊下、内局様とご一緒に「『龍村美術織物×いけばな嵯峨御流』斐成會」に伺いました。

嵯峨御流とのコラボレーションイベントの第一弾として、「ザ・リッツカールトン京都」地下二階TAKANEにて開催されている展示会です。

会場入口で、4代目社長の龍村平蔵様がお出迎えくださり、門跡猊下とご挨拶を交わされたあと、社長のご説明で作品を拝見しました。

龍村織物の作品の文様には、一つ一つに深い歴史と意味があり、それらを忠実に再現して未来に継承していく確かな技術と、もう一方で時代に合う織物を次々と生み出される社長のクリエイティブな発想に、龍村織物の温故知新のスピリッツを感じました。

会場ホワイエのお迎えの作品は、龍村さんの、琳派の蝶の柄の帯。いけばなは、景色いけ野辺の景・色づきはじめた楓が峰々を彩る風景をイメージしたような五管筒・祝意を込めた松に紅白の胡蝶蘭を配した荘厳華。いずれも格を重んじたいけばなは、会のプロローグにふさわさしいと感じました。

メイン会場は絢爛豪華で、格調高い帯の素晴らしさを、孟宗金明竹をいけた御所車がより一層引き立てて、会場は王朝文化の気配漂う空間となっていました。金明孟宗竹はいけばな花材としてはなかなか入手しにくい珍しい竹なのですが、この度の平蔵社長襲名10周年記念作品「竹庭錦」は、金明孟宗竹にインスパイアされておつくりになられたもの、という事を伺って、今回挿花を担当された嵯峨御流京都地区連絡協議会と大覚寺御用達の花屋さんが一生懸命に探されたものなのです。

会期は9月2日 10時から17時までです。

イベントの詳細はこちらのURLをご覧ください。https://www.sagagoryu.gr.jp/post_id_5837/

多くの方のご来場を心よりお待ち申し上げております。

8月29日、「いけばな新進作家展」後期展を拝見しました。

「いけばな新進作家展」後期を拝見しました。嵯峨御流からは前期5名、後期5名の方が出瓶されました。明日30日まで開催されていますので、ぜひお出かけください。

場所は、大阪の、大丸心斎橋店 北館14階イベントホールです。

嵯峨御流 後期展の作品をご紹介します。

伊東美知甫 |  小田ひさ甫 |

堀井節甫 |  常岡嘉甫 |

村岡雅甫 |

大丸心斎橋店 北館14階イベントホールで、8月25日から30日まで「いけばな新進作家展」が開催されています。20流派120名の作品が、前後期にわかれて展示されるなか、本日前期展を拝見しました。嵯峨御流からは前期5名、後期5名の方が出瓶されていますので、ぜひお出かけください。

嵯峨御流 前期展の作品をご紹介します。

髙砂由利甫 |  西村美代甫 |

小出育甫 |  山本陽甫 |

鷲尾のり子 | |

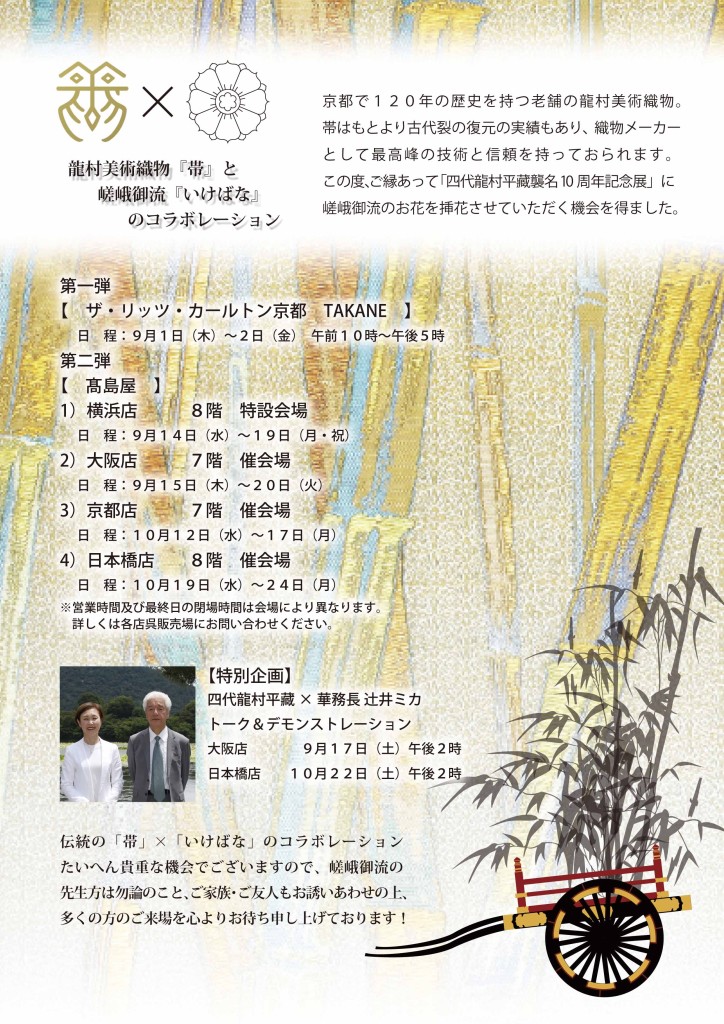

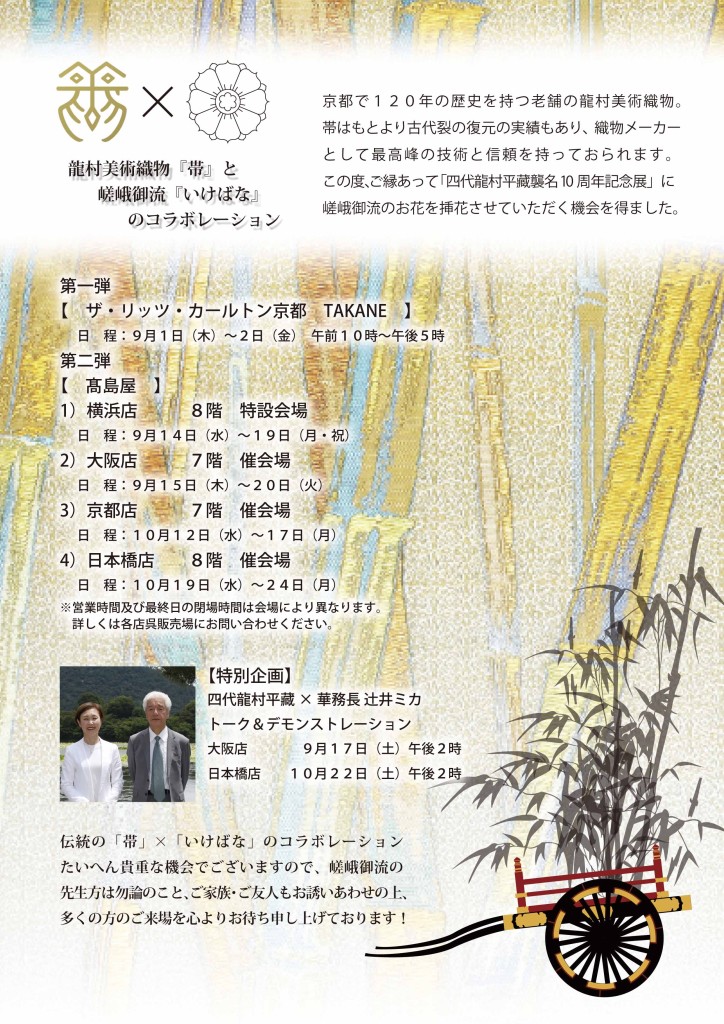

「伝統織物『龍村』×いけばな『嵯峨御流』コラボレーション」

伝統織物「龍村美術織物」の四代龍村平藏様が7月に大覚寺にお見えになり、私もお目にかかって、寺内をご案内させていただきました。

今回の髙島屋展示会で新作発表される「竹庭錦」は、金明孟宗竹(キンメイモウソウチク)を見てインスパイアされたそうです。金明孟宗竹は、節に交互に輝くような黄金色の模様が入るとても美しい竹です。いけばなでは、稈の細い金明竹は良く使いますが、貴重な金明孟宗竹はめったに使う機会がありません。その神秘的でパワフルな竹が、金銀をふんだんに使われた織物で表現され「竹庭錦」の作品が誕生したとのこと。

またその折に色々な興味深いお話を伺う事が出来ました。たとえば、平藏様が金明竹に出会われたのは、京都 八幡市の松花堂庭園。松花堂庭園には「吉兆」がお店を出しておられますが、松花堂と吉兆は御縁がおありだとか。そもそも、この松花堂庭園は、「寛永の三筆」の一人として名高い松花堂昭乗の住まいが今も残っているところ。松花堂昭乗は、当時農家の種入れとして使っていた器を元にして、自分の絵具箱や煙草盆になる四角い箱に十文字の升目をいれた器を作り愛用されていたとのこと。その器を「吉兆」創始者の湯木貞一氏がお弁当の器として見立てられ、「松花堂弁当」と命名されたのが、現在ポピュラーになっている松花堂弁当の始まりなのだそうです。

コラボレーション企画は、9月からいよいよスタートします。

第一弾は、9月1日・2日の両日、京都の「ザ・リッツ・カールトン京都 TAKANEの間」

(午前10時から午後5時まで)

いけばなは、御所車になんと!!本物の金明竹を使っていけられます。

フォワイエのいけばなも併せてぜひご覧くださいませ。

いけばなは嵯峨御流京都地区連絡協議会が担当されます。

第二弾は、髙島屋の4店舗(横浜、大阪、京都、日本橋)

詳しい日程は、こちらから。https://www.sagagoryu.gr.jp/post_id_5837/

ブログのポスターも併せてご覧くださいませ。

こちらの髙島屋4店舗では、「竹庭錦」作品が展示されます。

すべて入場無料ですので、ぜひ伝統織物と雅ないけばなの綾なす世界をご覧いただきたいと思います。

龍村織物『帯』と、嵯峨御流『いけばな』のコラボレーション

龍村織物、4代目龍村平蔵社長様の襲名10周年記念展示会に、嵯峨のお花を生けさせていただく事になりました。京都リッツカールトンホテル、大阪高島屋、東京日本橋高島屋、横浜高島屋、京都高島屋、いずれの展示会も、どなた様でもご自由にご覧いただけるそうですので、ぜひお運びくださいませ。

会場挿花は、それぞれの嵯峨御流地区連絡協議会が担当しています。

京都リッツカールトンホテルと京都高島屋は京都地区、大阪は阪南和歌山地区、日本橋と横浜高島屋は関東地区です。

私は、平蔵社長様とのトークショーを、次の二会場でさせていただく予定です。

なんば高島屋で9月17日(土)14:00~14:20

日本橋高島屋で10月22日(土)14:00~14:20

龍村平蔵社長様の今回の新作帯は、金明孟宗竹にインスパイアされた図柄との事。素晴らしくゴージャスです!

8月10日から16日まで、華道総司所は夏期休暇です。

残暑お見舞い申し上げます。

10日から総司所は夏期休暇に入りますので、このブログもその間はお休みします。今年は、ことのほか厳しい暑さに感じますが、皆様お体にお気をつけて、暑さを乗り切って下さい。また17日から、よろしくお願い致します。

私が撮った写真は、京都嵯峨芸術大学の正門を入ったところに咲いている、デイコの仲間、「サンゴシトウ(珊瑚刺桐・珊瑚紫豆)、別名「ヒシバデイゴ(菱葉梯姑)」です。6月から8月頃に咲き、葉が桐に似て、南国の雰囲気が漂う花です。

平成28年8月7日 華道総司所「初心者対象講座」~わかりやすいいけばな~のご報告

8月7日、京都は37度の猛暑日となりましたが、早朝から67名の受講生の方々と、大勢の親先生が華道芸術学院にお越しくださいました。

まず寺内拝観です。僧侶の方から境内の説明を聞かれ、大沢池については私がお話をさせていただきました。「庭湖」といわれる大沢池は、現存最古の林泉で、華道嵯峨御流の原点です。平安時代、嵯峨天皇様が菊花にこめられた自然への想いと、命の尊さ、平和を願う心が、私ども嵯峨御流の始まりです。この場所で、実際に嵯峨天皇様と空海様がお話しになった 大沢池を実際に見て感じて、心に焼き付けて頂きたかったからです。

拝観終了後、クーラーの効いた 涼しい教室に戻って、まずデモンストレーションを見て頂きました。「庭湖の景」今見てきたばかりの大沢池の風景。「芭蕉の生花」大きな葉が緑陰を生む芭蕉で、涼を感じていただきたいという想いで。「朝鮮槇の生花」午後の実技でいけるイメージをつかんで頂けますように。

昼食は、寺内の食堂を利用して、写経日にふるまわれるのと同じ「お饂飩」を召しあがっていただきました。華道総司所は、大覚寺の中にあります。それは日常的に僧侶の方や修行中の伝灯学院生の皆様とすぐ近くで接する場だということです。

普段、お花の先生方や、華道総司所芸術学院の専修会に来られる研究生の方は、ここでお食事を一緒にするのです。この日は日曜日で、職員の方は少なかったのですが、お寺の奥へ入ったという雰囲気は感じていただけたのではないでしょうか。

午後の実技は朝鮮槇の生花です。私と、田中喜久甫いけばな文化綜合研究所所長、岡崎玉峰主任教授が担当致しました。

寸渡に配り木をかけるところからの実習で、一つ一つの行程を説明しながら 皆で同時にいけていきました。受講生の皆様の教えを聞こうとする真摯なお姿には、私共のほうが心を打たれました。そして、全員が生花を全力でいけて完成され、すべてのお花を見終わったあとには、受講生の顔がより一層いきいきとした笑顔であったことに、また感動致しました。

各自が、全力を出し切った自分への自信と、これからの課題・目的を見いだされた、そのように感じたからです。これからも、親先生の元でお稽古を積まれ、自分自身のステップアップを目指していただきたいと思います。最後に全員で大きな拍手、お隣同志で感謝の言葉を伝えあい、爽快な一日となりました。

皆様を、一日見守って下さった親先生方にも、心から感謝申し上げます。