4月30日、嵯峨御流 華道橋立司所創立75周年記念華展を拝見しました。

4月29日(金)~30日(土)、日本三景「天の橋立」を借景に、みやづ歴史の館に於いて開催されました。テーマ「春は花 陽光の中で」。

会場は、格調高い華席に始まり、力強いお生花、宝器七種、景色いけ七景三勝、御題「人」花器を用いた連作など魅力的な作品にあふれ、また館内をめぐる路に沿って、酒呑童子のお話しにテーマを得た作品なども拝見できました。

若狭湾に面した宮津は、北前船の活気で豊かな文化が栄えたところ、と伺いました。

また、「大江山 いく野の道の 遠ければ まだふみもみず 天橋立」と百人一首に詠まれた景観を目の当たりにして、感動致しました。

JR宮津駅にも嵯峨御流の花が常設されており、地域と密接に関わっておられる事が素晴らしいと思いました。今後ますますのご発展をお祈りいたします。

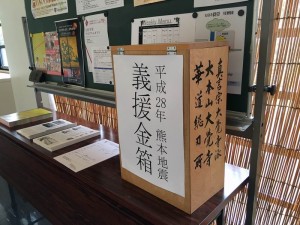

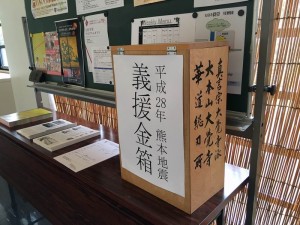

この度の熊本地震で被災された皆様に心からお見舞い申し上げます。

この度の熊本地震で被害を受けられました方々に、心からお見舞いを申し上げます。

今なお激しい余震が続いており、危険な状態が続いていること、また避難を余儀なくされておられる方々の御心労を思い、この事は、片時も心から離れることはありません。

被災された皆様に心を寄せ続け、とにかくまずは地震の収まることを願い、皆様の御無事をお祈りいたします。

そして、お力になれることを全力で考え実行してまいりたいと思います。

華道芸術学院の一階廊下に、義援金箱が設置されています。専修会などで学院へ来られた際には、皆様のご協力をお願いします。

5月になると嵯峨一帯は、瑞々しい新緑に包まれ最高に美しい風景となります。

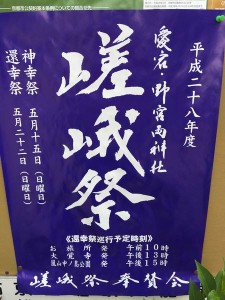

5月22日(日) 10:00に行われる、嵯峨祭(神輿巡行)をご紹介します。450年以上の歴史あるお祭りで、祭神は、愛宕神社の愛宕神と野宮神社の野々宮神の二神、そのため、お神輿も2基あります。江戸時代までは、この祭は神社の氏子が直接主催するのではなく、大覚寺を中心としたお寺が主催していたそうで、2基のお神輿は昔大覚寺が寄進されたのだそうです。今は嵯峨祭奉賛会が嵯峨学区二十九町内会で組織され運営されています。

2基のお神輿は、御旅所を出て、町内を練り歩きながら大覚寺へ11時すぎ頃到着。勅使門で両神社の神官様の祝詞と、大覚寺の僧侶方のお経という神仏習合の形式でお祓いの行事が行われます。お祓いの様子は遠巻きに見学できますが、大覚寺の境内、心経前殿から白砂の庭越しに勅使門での神事と仏事をご覧になるのもよろしいですよ。13時まで宸殿前の白砂なところに立てられますから(つまりお昼休みです)。 豪華な剣鉾を間近で鑑賞できます。

お祭りのみどころの一つは、お神輿の前を穢れ払いしながら歩く五基の大きな剣鉾の、それぞれ脇に付いている「りん」を嵯峨流と言われる独特な体のひねりで動かし鳴らしながら歩くのをみることです。お神輿を追って、嵐山や小倉山など、どの風景も借景のように絵になるお祭りです。

4月25日 友人から、大田の沢のカキツバタが咲いています!とメールを送って頂きました。その愛おしい姿をご紹介致します。

古代から姿を変えず残っている大田の沢が、一面紫に彩られる日が近づいてきました。

5月15日の「葵祭」まで、あと半月。きっとその日頃には眩しいばかりに咲きそろう事でしょう。

2016/04/26 10:38 |  2016/04/25 16:43 |

JR嵯峨嵐山駅、京都市右京区役所1階コンシェルジュカウンター、右京区中央図書館、これら三箇所に、京都嵯峨芸術大学生のいけばな作品が展示されます。

全校生 約800名のうち、現在約2割の学生が仮登録し、6クラスに分かれてすでに授業を開始しています。

ところで、華道の授業体系は、前期後期約15回ずつの授業を4年通じて段階的に受講するようになっており、2年間で<華道1~華道4>4単位を受講して希望者には「師範」の免状が取得でき、4年間で<華道1~華道8>8単位を受講して希望者には「正教授」が取得できるのです。

授業が始まると、実技で生けた花を各クラスから1人ずつ交代で、冒頭の三箇所に挿花展示して、市民の皆様の憩いとなるよう一生懸命にいけています。今日、4月23日、JR嵯峨嵐山駅に挿花されていた、華道3のクラスの山下 翠さんの作品を掲載させていただきます。

学生の皆さん、頑張ってくださいね!

4月16日(土)、吹田市文化会館(メイシアター)において開催された記念花展を拝見しました。所属10流派の中で、嵯峨御流からは5名の先生方が会員として出瓶されていました。

会場でお会いできた先生方と、記念写真を撮りましたので、力作の作品写真とともにご紹介いたします。

吹田市いけばな協会会長 専心池坊 石井桓裕先生 |  小谷剛甫先生の作品 |

藤岡ひろ甫先生の作品 |  向かって左:横田信甫先生 向かって右:奥田敏甫先生作品 |

小寺留甫先生の作品 |  |

| |

4月14日から17日まで、奈良県大和郡山市の、やまと郡山城ホールで開催されている華展を拝見し、昨年1月に第五世野村聴松庵を継承されたお家元に、ご挨拶させていただきました。

会場は、第一会場から第三会場まで、沢山のご出瓶でご盛会でした。

友人から、4月10日の大田神社様のカキツバタの写真を送って頂きました。皆様も、ちょうど初花が咲く季節のカキツバタのいけ方を、お稽古していらっしゃるのではないでしょうか。

いけばなでは、カキツバタの咲き方をつぶさに観察して、季節によりいけ分ける手法が伝承されていて、葉に見え隠れしながら咲く風情の初花のいけ方から、四番花が咲く頃までをいけ分けるのです。それはカキツバタを通して季節を表現する事だと思っています。

季節が微妙に移り変わるその風情を、花に託するには、観察が、とても大事。

この、天然記念物である大田の沢の今日の姿をお稽古のかたにも、見せてあげたいと思います。

大田神社様のホームページから引用させていただきます。

上賀茂神社境外摂社「大田神社」のかきつばたは、(見頃五月上旬から中旬)平安時代より美しい色を見せており、国の天然記念物に指定されています。平安時代に詠まれた和歌に次のものがあります。

神山(こうやま)や 大田の沢の かきつばた ふかきたのみは 色にみゆらむ 藤原俊成

(中略)

かきつばた拝観時間は9時頃~15時頃迄です(目安)。

大田神社へは上賀茂神社から公道を東へ徒歩約10分です。(東へ行って最初の信号のある交差点が大田神社前交差点です。)

昨年5月2日に、大田神社様で、わたくしが献花させていただいたカキツバタです。 |  2016/04/12 19:59 |

京都嵯峨芸術大学、平成28年度の授業開始。華道の授業も始まりました。

大覚寺学園・京都嵯峨芸術大学(四年制の芸術学部・短期大学部及び専攻科・大学院)では、選択科目の中に、華道嵯峨御流の授業があります。半年を1単位とし、華道1から華道8まで、段階を経て2年間で師範、4年間で正教授が取得できる充実したカリキュラムとなっています。(他に、前後期2単位を四年のうちにいつでも受講可能な華道理論もあります。)

この大学ならではの、風光明媚な環境と大覚寺が母体という、歴史的にも文化的にも恵まれた状況の中で、伝統文化を身に付ける事ができる華道の授業は、現在仮登録期間中ですが、実技のクラスを新入生の約三分の一の学生が履修仮登録しています。

また、授業で生けた花は、学生が交代で、文化に力を入れてくださっている右京区役所のコンシェルジェカウンターと右京区中央図書館、及びJR嵯峨嵐山駅に生けています。

4月12日、昨日の初授業で二回生が生けた花がJR嵯峨嵐山駅に飾られており、その一生懸命さが伝わってきて嬉しくなりました。どうか皆様も、この駅や、右京区役所で学生さんたちの花を見かけられたら、学生さんたちの成長を祈ってあげてくださいね。

平成28年度 華道祭 「はなまんだら」が開催されました

4月8日から10日まで大覚寺において、嵯峨御流の御始祖・嵯峨天皇様に花を献じる催し「華道祭」が開催されました。今年は、例年より1週間早めに行われたため、境内の桜も丁度爛漫と咲いて美しく、また3日とも晴天に恵まれて、多くのご来場者でにぎわいました。

花席は、嵯峨御流の伝承華や現代の生活スタイルに合わせた嵯峨御流オリジナル花器を用いての挿花、また全国109司所による作品、教授と派遣講師あわせて約70名の個人作品、ほか野外作などあわせて200作余りが展示されました。

2日目の9日には、心経前殿において、「親子いけばな体験」が行われ、小学生から高校生までの24名が体験をされました。いけるまえに、境内の1200年前から残る史跡名勝大沢池や重要文化財の建物の説明をうけて見学し、自分たちが見た雅びな旧嵯峨御所の風景を味わってもらいました。いけばな体験では、花は命あるものだから大切に扱う事などをおしえてもらい、子供達は楽しそうにのびのびといけていました。

このいけばな体験の様子が、10日の京都新聞朝刊に掲載されました。次のアドレスをご覧ください。

http://www.kyoto-np.co.jp/sightseeing/article/20160410000029

3日目の10日午前中に、嵯峨天皇奉献華法会が行われ、献花は名古屋司所が担当されました。門跡猊下お導師のもと、献花の列が、大覚寺勅使門から白砂の庭へと進列を組んで道をすすみます。庭に到着すると、まず千早を着た40名余りの献花侍者が捧げ持つ祈り花が心経前殿にそなえられ、前庭にある石舞台では、2名の献花者が向かい合って一対の桜をいけあげます。その桜を前殿に供えたのち、大阪楽所による舞楽奉納。最後に般若心経が唱えられました。

雅で華やかなこの奉献華法会では、儀式を見守るすべての人々の、御始祖嵯峨天皇様への祈りと感謝の心が一対の献花に凝縮されているように感じられます。1200年前、嵯峨天皇様が、一輪の菊にも宿る三才の姿に感動され、「而今、花を賞(め)ずる者は之を範とすべし」と仰った天皇様の御心が、嵯峨御流のいけばなに連綿と受け継がれて現在に至ることに感動し、今後も花を通じて人々に平和を願う気持ちを伝え続けてまいりたいと思いました。