12月4日(金)いけばなインターナショナル名古屋支部からお招きを受け、クリスマス例会に出席致しました

I.I.名古屋支部は、来年創立50周年を迎えられ、そのプレイベントとしてクリスマス例会が華やかに開催されました。

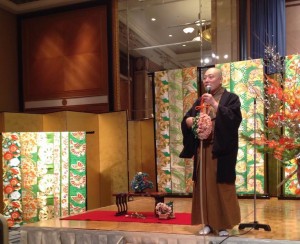

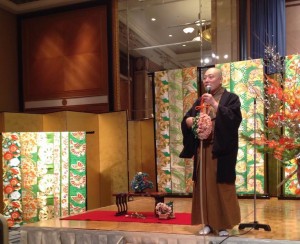

ヒルトン名古屋 銀扇の間にて。支部長 瀧リンダ様のご挨拶に続き、ご来賓のご紹介、ご祝辞に続き、平成芸術花院 小川珊鶴先生のいけばなパフォーマンスです。テーマは「花・舞・伎(かぶき)」。ご説明によりますと、能、狂言、歌舞伎、日本舞踊など、古典芸能から主題をとり、その物語内容を花でいけ表していく、小川珊鶴先生のオリジナル舞台との事。今回は、能から源氏物語「夕顔の巻」に由来する半蔀(はじとみ)。

また、午餐のあとは小川先生による、有職飾りのお話があり、1200年続く、日本独特の造花の文化について興味深いお話をうかがいました。

来年10月8日・9日は、I.I.名古屋支部創立50周年記念花展を、ここヒルトンホテルで開催されます。8日に行われる、記念式典及び祝賀会に於いて、嵯峨御流がデモンストレーションをさせていただくことになっております。

私の向かって右隣 小川珊鶴先生。向かって左隣 I.I.名古屋支部元会長で嵯峨御流の水谷幸甫先生。 |  有職飾りの説明をなさる小川先生 |

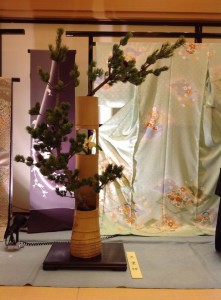

小川珊鶴のパフォーマンス作品と、能衣装。 |  左から、I.I.京都支部会長様、I.I.名古屋支部会長様。 |

| | |

平成27年11月29日(日)、西四国地区連絡協議会主催「いけばな公開講座 」が、松山市内の愛媛県生活文化センターで開催されました。テーマは『華やかな平安文化の薫りをいける』。西四国地区の9司所(東予司所 公和司所 瀬戸内司所 松山司所 南予司所 八幡浜司所 宇和島司所 愛弘会司所 今治司所)から198名もの方が参加して下さいました。西四国地区担当理事 村上巨樹先生のご挨拶に続いて、私の講演「いけばなで美しい地球を守る」。デモンストレーションは、岡田芳和理事と私が務めました。

花材は、お花屋さんの素晴らしい花材に加えて、地元の先生から立派な南天や貝塚伊吹が提供され、とても贅沢な気持ちで生けさせていただきました。

デモンストレーションでは、初めに「景色いけ『深山の景』」。背丈よりも高い貝塚伊吹は重量もかなりのもの。その枝を支える七宝は、今まで見た事もない超大型七宝、師弟3代にわたり受け継がれている貴重なものをお借りできました。

次に、「五重切」。上から、ツルウメモドキ、カトレヤ、柊南天、椿です。3作目は、「十二律管」本当に見事な年代物の南天と、ハイビャクシンン、胡蝶蘭。貝塚伊吹・椿・南天・ハイビャクシン などいずれも大きくて重く、岡田理事と舞台助手の先生方の息のあったチームワークがなければ、とても一人で支えられるものではありません。

会場の皆様の熱気は、私にもヒシヒシと伝わり、とても嬉しく思いました。大先輩の先生方もお越しくださり、感動致しました。

閉会の辞を運営委員長 阪上満甫先生が述べられ、名残惜しい1日は盛会裡に終わりました。

|  |

|  |

司所長先生方と。 |

左から、村上巨樹先生、阪上満甫先生、渡辺次洲先生、 辻井、岡田芳和先生 |

地区の先生方がいけられた、お迎え花です。 | |

JR松山駅に嵯峨御流のいけばながいけられていました!

2015年11月28日。JR松山駅。嵯峨御流松山司所のいけばなが駅にいけられていました。感激です!!!

ガラス戸の中、展示スペースに、毎週交代でいけてくださっているそうです。

きっとこのお花をご覧になるかたは、旅の疲れを癒される事でしょう。

私は、11月29日に開催される「嵯峨御流西四国地区 いけばな公開講座」での講演とデモンストレーションの為、JRで 嵯峨嵐山から松山まで約5時間かかって到着しました。飛行機を使えば少しは楽だったかもしれませんが、嵯峨御流の今日を築かれた先生方が通われてきた道を体感したくて。

11月25日から27日まで、嵐山「小倉殿」の2階大広間において、「お着物といけばな」展が開かれています。10時から18時まで。(28日10時から12時まで)。いけばなは、嵯峨御流の、吹田晴美甫先生、濱野優甫先生、田島初甫様、荒巻秋水様。優雅なお着物に、上品な伝承花や華やかな盛花 瓶花がよく似合い、お互いを引き立てあって、素敵な空間を演出されています。嵐山散策の折、どなたでもご覧になれますのでお訪ね下さい。

平成27年11月21日、この日拝見した2つの華展をご紹介します。

快晴のさわやかな連休の始まりです。この日拝見に伺った華展を2つご紹介します。

大阪の9流派の合同華展「第63回祥華会いけばな展」が大阪美術倶楽部で開催されました。花材は、自ら足を運んで見つけられたものも多く、市場では得られない面白い自然の枝振りを生かした作品にも出会わせていただきました。

次に、ご紹介するのは、70年以上嵯峨御流のいけばなに携わられた高橋二三甫先生の、自称「ミニ華展」。84才を迎えられ、益々お元気です。ハランや水仙の凛とした生花、また様々な思い出の詰まった器をいかされた楽しい作品など。

その中に、父方の祖父辻井弘洲の書いた扇や、母方の祖父大覚寺門跡乃村龍澄の墨跡を飾っていただいていて、大変嬉しく思いました。いけばなの道を探求される高橋先生のお姿やお言葉には、厳しさと優しさ、道を極めた方の筋の通った人生をも感じさせていただいたひとときでした。

平成27年11月16日(月)、大正大学仏教学部 仏教学科において、基礎ゼミナールの授業の一環として、華道の授業を担当させていただきまし た。今年で3年目になります。本年春学期は、6月1日に小山典勇先生のクラスでお話しとデモンストレーションを見て頂き、

今回は秋学期・長島潤道先生ご担当の30名のクラスで、立て花形式の「荘厳華」の実技を致しました。

「荘厳華」は真言密教の秘教に基盤をおいた真の格のいけばなで、一輪 一果 一葉すべてに宇宙の真理が表された花態です。仏前に供する花として誕 生した立花(たてはな)の様式であり、花枝の足元が水際から直立に立つ姿になります。荘厳華の構成は、地・水・火・風・空・識の<六大>を基と し、この六大をそれぞれの枝に振り当てた構成で、しかもそれは個々のものではなく、六大なくして地大なく、地大なくして六大はないという渾然一体 の関係にあります。

いける時は、六大それぞれの性質を踏まえた姿になるよう植物を見立てて選び、あるいはふさわしい姿になるよう撓(た)めて挿 し、いけ上がった花は一つの調和ある姿になるようまとめていきます。色彩的・構成的にも重厚多彩な花で、神事・仏事・婚礼・宴席など、荘重な場を 飾る花として、観る人の心が浄化されるような、荘厳な雰囲気に仕上がります。今回は、嵯峨御流独自の「そわか」という花器と花留めを使っての実技 で、この「そわか」の名前は”願いが叶う”という意味で般若心経の中にある言葉です。

学生さんたちは、ほとんど全員がいけばなは初めて。でも大変熱心に取り組まれて、花鋏の使い方もだんだん慣れてこられ、わずか1時間半の授業の中でしたが、みなさんほぼ完成致しました。

いけばなを体験されて、毎日の生活の中に生きた花があることの楽しさと喜びを感じて頂ければ嬉しいです。私とあと2人の華道講師も、学生さんの活気と熱意を感じ、様々な感想や歓声を聞きながら、とても意義深い授業となりましたこと、嬉しく思っております。

今月号に門跡猊下がお選びになられた言葉は、『月白風清』。この句の出典は、蘇軾の『後赤壁』の一節で、秋の月夜の風情を詠まれたもの。

今月号に門跡猊下がお選びになられた言葉は、『月白風清』。この句の出典は、蘇軾の『後赤壁』の一節で、秋の月夜の風情を詠まれたもの。

蘇軾は、三国の英雄を思い、それに対して流人である自分自身の身の上を嘆きつつも、8月のある日、明月と清風とを楽しむためにやってきた赤壁で船を浮かべ楽しまれた。そして、その3か月後、再度この地を訪れたとき、名月の頃とは違った険しい表情を見せる赤壁の風景と小さな月を見て、以前見た素晴らしい情景を懐古の想いで詩文にしたのが後赤壁の賦のこの部分だと言われています。

私のいけばなは、赤壁に遊ぶ蘇軾(蘇東坡)の姿を連想したもの。舟に乗り、風に吹かれるまま袂を靡かせて、自分が風になってしまうかのごとき境地に立つ姿を想い入れて。

嵯峨御流の月刊誌「嵯峨」の巻頭に、毎月門跡猊下のお言葉が掲載されます。そして、そのお言葉を受けて 私のいけばな作品をいけています。平成27年10月号のお言葉は、『心清百事佳』です。

門跡様は、「心清らかになることで、すべての出来事が自然とよくなっていくのです。」とお話しされています。この言葉を伺って、私は亡くなった師から常々「家に花をいけるときは、見て心豊かになれる花をいけよ」といわれていた言葉を思い浮かべました。師は「お手本は自然の中にある、良く見よ」とも。毎日の暮らしのなかで、自然を慈しむ心を養うためにも、一輪の花を丁寧にいける気持ちを大切にしたいと思います。

花材 ダリア 着色枝垂れ桑

花材 ダリア 着色枝垂れ桑

花器 変型花器 小山有子作

平成27年11月16日 未生流(庵家)の華展を拝見しました

未生流(庵家)のいけばな展「おうちに花を飾ろう」が西宮北口ハウジングセンターで開催され、11月16日に拝見に伺いました。

16件のモデルハウスに、前後期に分かれ150名ほどの先生方がいけられたお花を拝見して、いけばなは生活に潤いと喜びをもたらすもの、本来場に合わせ趣向に合わせるもの、その原点を現代風に提案なさった華展だと思いました。写真の作品は、先代家元佐伯鵬甫先生と、第10代当代家元佐伯一甫先生。古典花のきりりとした姿は、モダンな和室を格調高い雰囲気にし、部屋の格がぐっと上がる感じがいたしました。

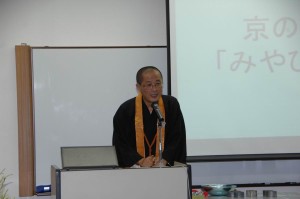

京の教育「みやび」講座が大覚寺で開催され、華道を研修されました

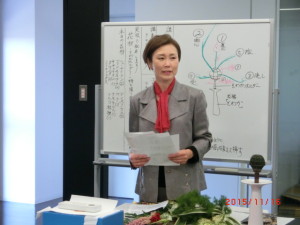

京都府総合教育センターが主催される本講座は、京都府立の公立学校全教職員の対象の研修会です。講座のねらいは、<文化施設等の体験及び鑑賞と体験を通し、京都の歴史・伝統・文化への認識を深め、伝統や文化に関する学習等につなぐ視点について学ぶ>というもの。

平成27年11月6日(金)13時から17時まで、華道総司所において、「京の教育『みやび』講座」が開催されました。

京都府全域から70名の教職員の先生方が華道についての講義といけばな体験を受けるため 大覚寺へお見えになり、まず、大覚寺黒田知正総務部長様からのご挨拶の後、私が講演「いけばなで環境を守る」をさせていただき、続いて嵯峨御流のいけばな「盛花」を体験していただきました。

実技は、嵯峨御流の小滝悦甫主任教授・槇 信甫教授・伊東美知甫教授と私の4名で担当致しました。一日の講習が終わるまで、教職員の先生方の集中力は途切れることなく、その熱意に敬服いたしました。

そして、先生方が自ら体験されたことを基に、教育の場において文化体験を取り入れていただき、いけばな体験を通して、日本の風土について考える機会を、多くの子供達に広げ

て頂きたいと 心から思いました。