9月29日、広島から大覚寺へお写経と写経奉納式の為お越しになられた、中国教区寺族婦人会の皆様とお目にかかり、少しの間お話しをさせていただくことができました。

奥様方は、嵯峨御流いけばな愛好会を作って 楽しんでいらっしゃるとの事。先日は明王院様に於いて華展を開催されたそうです。

1枚のお写真を見せて頂きましたが、ゆったりとしたお寺の空間に配された作品は、お寺という場も含めた全体が作品といえる魅力的な華展だと思いました。これからも、いろいろな可能性にチャレンジして頂きたいと思います。

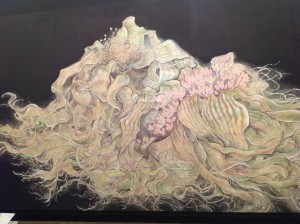

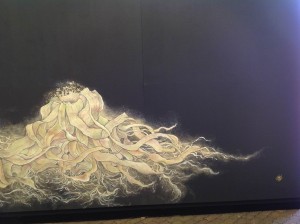

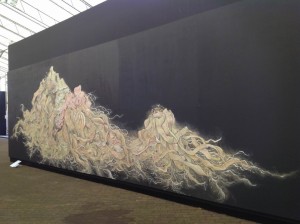

神戸ビエンナーレで 京都嵯峨芸術大学院卒業生の超大作絵画作品を拝見しました。奇想天外という植物がモチーフになっています

現在開催中の神戸ビエンナーレ、ペインティングアートコンペティション部門で准大賞をとられた日月美輪(ヒヅキ ミワ)さんの作品「永遠(とわ)」を拝見してきました。奇想天外という植物をモチーフにして幅10m、高さ3mの絵画を描かれました。日月さんは、この作品を制作する段階で、8月の熱い最中、華道芸術学院の教室を借りて 巨大な画面に挑んでおられた姿を見ていましたので、彼女の努力の成果を拝見するのを楽しみにしていたのです。実物に接し、圧倒的な大きさと確かな構図に感動しました。日月さんの作品コンセプトには、「たった2枚の葉を1000年、2000年という長い生涯延ばし続ける植物「奇想天外」の強い生命力を日本画材で描いた作品。」と書かれていました。

※日月 美輪さん 2014年 京都嵯峨芸術大学大学院 造形絵画分野 修了

※神戸ビエンナーレ公式HP

http://www.kobe-biennale.jp/compe/paint/000446.html

アートの祭典「神戸ビエンナーレ」がメリケンパーク、モトコータウンなど、広範囲の会場で開催されています。

兵庫県いけばな協会主宰の、「いけばな未来展・野外展」を拝見してきました。私が撮った、嵯峨御流の作品写真を掲載させていただきます。

開催日時や場所など、詳しいことはHPをご覧ください。

http://www.kobe-biennale.jp/

http://www.kobe-biennale.jp/_2013/kikaku/ikebana_mirai/index.html

2015年9月24日(金)、嵯峨小学校3年生約90名が、「お月見」について服部執行長様からお話を伺うため、大覚寺へこられました。

嵯峨小学校のHPをご紹介いたします。

嵯峨小学校のHPをご紹介いたします。

服部執行長様は、ご自分で紙芝居のように映像を大きく伸ばして子供たちに示しながらお話しされましたので、小学生はもその服部執行長様の優しく楽しいお心遣いに触れて、お話しに引き込まれるように聞き入っていました。後ろからそっと私も拝聴いたしました。

文章及び写真は嵯峨小学校のHPから転載させていただきました。

http://cms.edu.city.kyoto.jp/weblog/index.php?id=110402

観月の夕べについてお話をうかがいました

大覚寺で,真言宗大覚寺派宗務庁服部精村宗務総長様に観月の夕べについてお話をうかがいました。水面に映った月を愛でる珍しい会であることをお教えいただいたり,ススキとハギをその場で生けてくださり,まんまるのお月様もお団子も出してくださいました。とても楽しく勉強させていただきました。

今年、9月25日~27日まで一般公開で開催された大覚寺観月の夕べをご紹介いたします。

三大名月鑑賞池、大覚寺大沢池において、龍頭鷁首船から池に映る月を愛でる風流で雅な催しが「観月の夕べ」です。毎日18時30分から僧侶方による声明が捧げられ、27日の中秋名月の日には満月法要で月天に祈りが捧げられました。観月台では3日間を通して庭湖会の先生方による立礼の御茶席があり、おいしいお薄をよばれられます。

私は25日と27日に大沢池に参りました。暗闇と静けさのなかで五感が研ぎ澄まされる感覚がとても新鮮で、心がすーっといたしました。声明の音が響く頃、天空の月と、池に映る月の間にもう一つの月が水面をゆれていて3つの神秘的な月に見とれながら、見事な中秋の名月を拝みました。龍頭鷁首船から優雅に月を愛でるも楽し、また池畔の赤い宝塔前に設えられた緋毛氈の床几で杯を交わしながらの観月も一興です。

27日は、犬鳴山東條様とそのご友人のプラントハンター西畠清順様ご一家と一緒に楽しませて頂きました

竹内香邨先生は、昭和24年、大覚寺内にできた「嵯峨書道学院」院長を勤められた御方です。

先生亡きあと今も、お社中様方は集って修練に励まれ、竹心書道会を主宰し「竹心会」という展覧会を毎年開催されています。

9月26日、京都文化博物館6階で行われた展覧会を拝見いたしました。正面に竹内先生の「寿」の色紙が懸けられた会場には、嵯峨御流の華道師範でもいらっしゃる現在の会長大西文甫先生ご指導により、お弟子さん方がいけられた荘厳華や景色いけなどの心のこもったお花が飾られており、和気藹々とした素敵な書展でした。

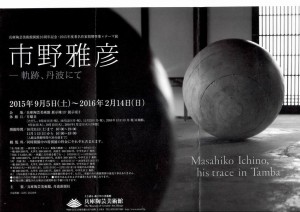

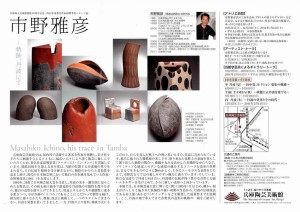

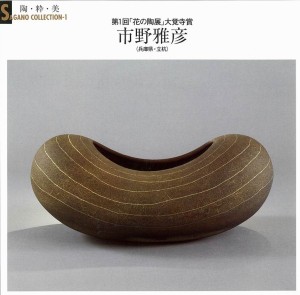

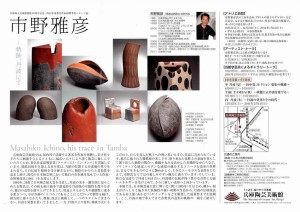

2015年9月5日~2016年2月14日まで、兵庫陶芸美術館開館10周年記念企画として、市野雅彦さんの陶器の展覧会が開催されます。創造的な丹波焼の可能性を探りながら独自の造形を創りあげていらっしゃる市野さんは、平成5年華道総司所において開催された第一回「花の陶展」で大覚寺賞を受賞された作家でもあります。

展覧会の案内状と、華道総司所蔵 市野さんの作品を掲載いたします。

EPSON MFP image |  EPSON MFP image |

「花神往来 ~嵯峨・大覚寺の花々~」北岡清写真展 開催

いけばな嵯峨御流の月刊「嵯峨」の表紙を飾った花々の写真展が開催されます!写真家 北岡清さんが撮影されたものです。北岡さんには、毎月月刊嵯峨「智恵に学ぶ」の私のいけばなを写真を撮って頂いていますし、表紙以外にも 研究会いけばな講座など沢山のページをお世話になっています。肉眼で見るのと、写真にした時の構図はかなり違うので、葉一枚の扱いでも北岡さんから的確なアドバイスいただいて、私はいつもいろいろと教えていただいています。

会期 9月1日~29日 10時~19時(最終日は6時まで)

場所 わに平ギャラリー都千本 JR湖西線和迩駅前 平和堂和迩店2階 ☎ 077-594-5298

9月17日、18日、華道総司所において、ゼミナール「盛花」「瓶花」が開催されました。

17日は盛花で、田中喜久甫いけばな文化綜合研究所所長の担当。18日は下村久仁甫副所長による瓶花。私は、17日の朝礼で受講生の皆様にご挨拶をいたしました。ゼミナールの教室には皆様の熱気が感じられました!

いけばなインターナショナル 大阪支部例会に出席しました

9月18日、草月流の石川青葩先生のデモンストレーションでした。85歳でいらして、益々活発にクリエイトされておられます。作陶歴50年で、今日のデモンストレーションの花器は全てご自作の器です。

ご来賓 韓国総領事夫人ご臨席の元、I.I.のモットーである「花を通じての友好」を実践するこの例会には、120名ほどの会員・ゲストが参加されて華やかな催しでした。

ツーショットの写真は、草月流 石川青葩先生と。