Ikebana International Tokyo Founding Chapter “June Gala Luncheon”

6月9日に、パレスホテル東京で、I.I.名誉総裁高円宮妃久子殿下ご臨席のもと開催された、I.I.東京支部6月午餐会及び義援金贈呈式に出席いたしました。

池坊専好先生による、「花 いのち みらい」をテーマにしたデモンストレーションとトークで、アイスランド、ガーナ、アメリカ、オーストラリア、日本、5カ国それぞれの国への想いをいけばな作品にされた、万博大屋根リングの作品をいけられながら万博の意義などのお話を伺うことができました。

「京都いけばなプレゼンテーション」 〜いけばな推し〜

「6月6日はいけばなの日」に因んで、京都市内の芸術文化センターで毎年開催されている、京都いけばなプレゼンテーション。今年は6月7日、8日に開催されました。会場である京都芸術センターは元明倫小学校で、趣のある和室、風格を感じる講堂また一階のギャラリースペースもとてもステキな場所なのです。

さまざまな流派の先生方の瑞々しく麗しいいけばな作品がこの場によく映えて気持ちの良い空気がながれていました。

嵯峨御流からの2作品をご紹介いたします。

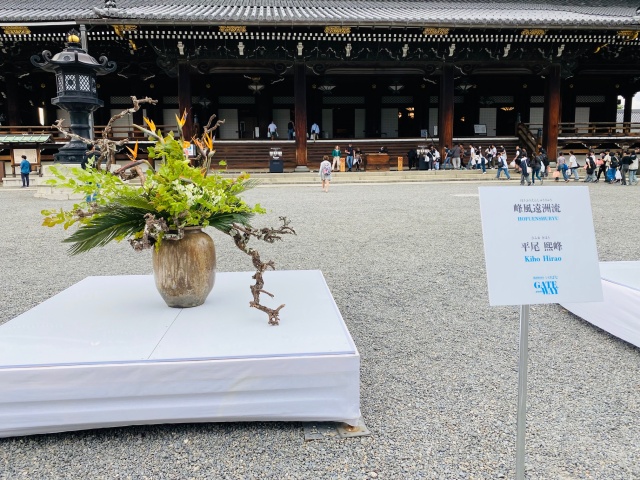

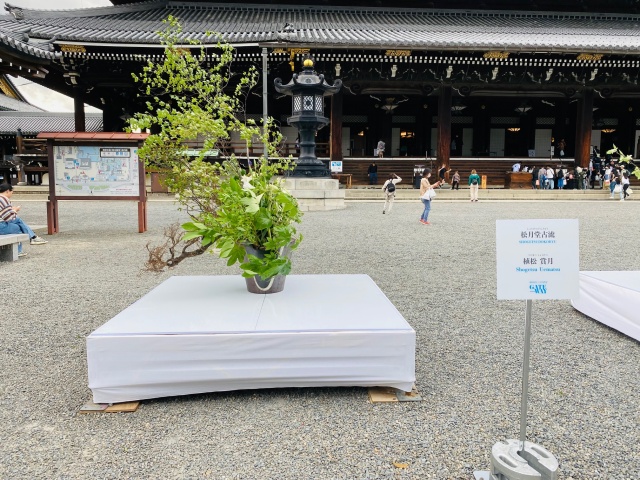

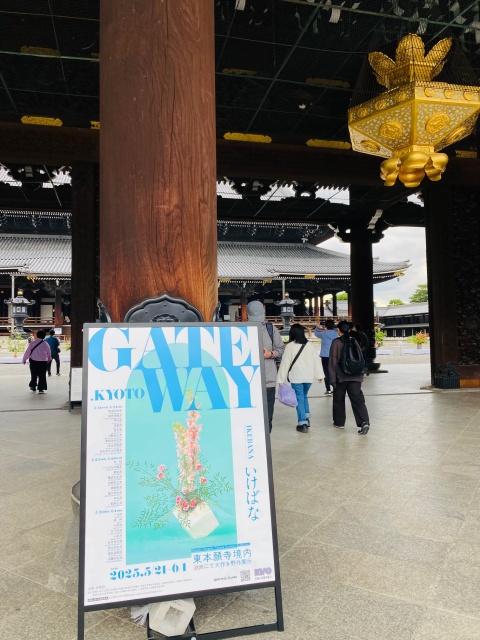

東本願寺 御白州にて野外大作展三期目を拝見。 京都いけばな協会。

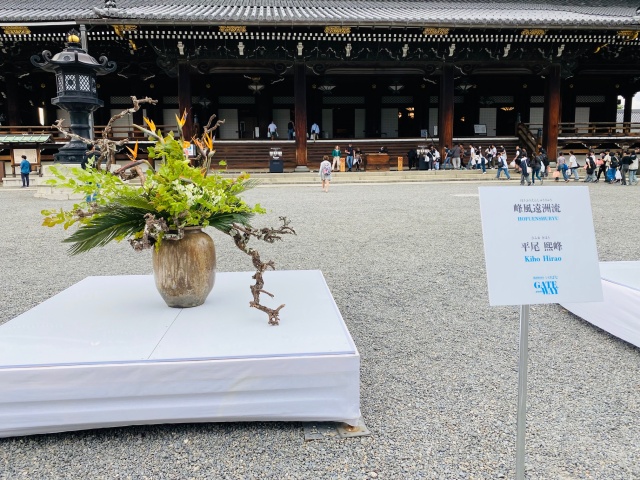

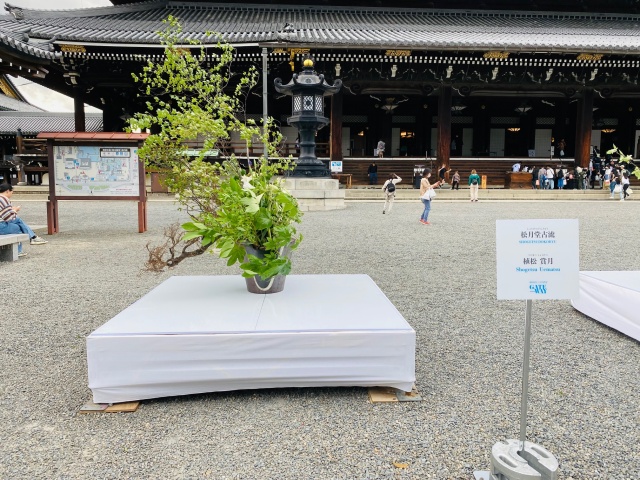

京都いけばな協会所属の流派が3期に分かれて展示している、東本願寺御白州での野外大作展(無料催し)。3期目5月29日から6月1日までの展示を拝見しましたので、ご紹介します。

嵯峨御流 島満甫先生の野外大作です。

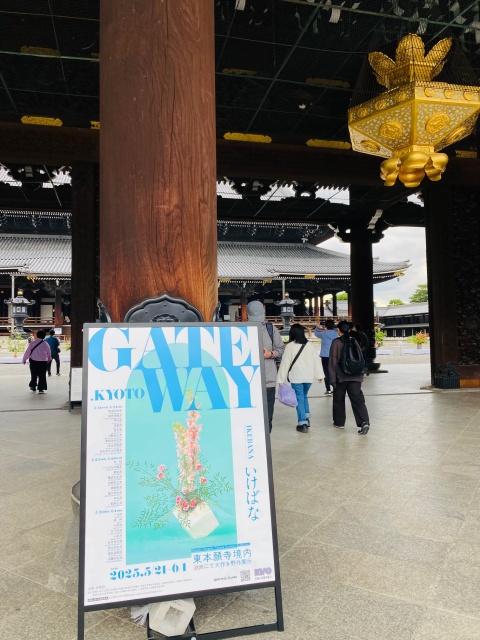

東本願寺 御白州にて野外大作展二期目を拝見。 京都いけばな協会。

詳細はこちらのページをご覧下さい。

https://www.sagagoryu.gr.jp/gateway-kyoto/

京都いけばな協会所属の流派が3期に分かれて展示している、東本願寺御白州での野外大作展(無料催し)。2期目5月25日から28日までの展示をご紹介します。

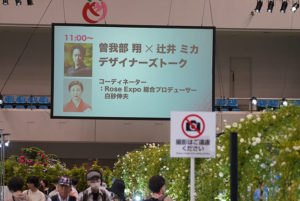

Rose Expoでのトークショー。曽我部翔様のSNSをシェアさせていただきます。

この記事は、フラワーデザイナー曽我部翔様がInstagramと FacebookにRock’n’rose という、ご自分の会社名をお名前にして投稿されている記事です。曽我部様のお言葉そのままを皆様にシェアさせていただきます。

福山市でのRoseExpo『ROSE EXPO FUKUYAMA 2025 〜バラの世界を旅する〜』

「曽我部 翔× 辻井ミカデザイナーズトーク」

コーディネーター・ROSE EXPO 総合プロデューサー白砂伸夫

Place:福山通運ローズアリーナ

Day:2025.5.17 11:00〜

ROSE EXPOでは、京都に1200年続く嵯峨御流の家元・辻井ミカさんと会場エントランスを左右に分け、作品を展示させて頂きました。

イベントのオープニングのステージイベントとして、総合プロデューサーの白砂先生と共に3人のトークショーを展開しました。

作品のコンセプトから、それぞれのバラへの想いを語り、

辻井先生による、流派の長い歴史と白砂先生のガーデン作りに対する想い。

それぞれのプロフェッショナルな方々のお話を伺える、大変貴重な時間でした。

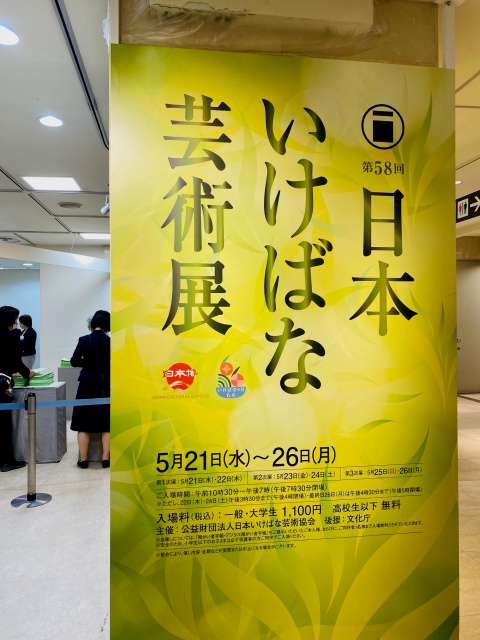

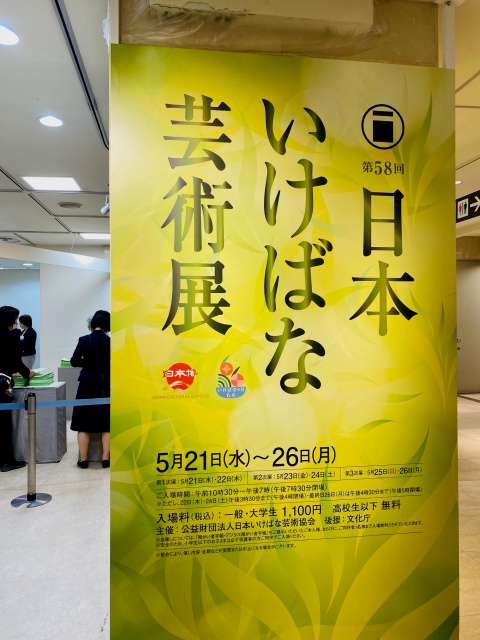

日本橋高島屋での第58回日本いけばな芸術展三次展に出品したわたくしの作品です。

花材は、

枝垂れ楓「流泉」

蔓バラ「サマースノー」

「ピエール ドゥ ロンサール」

斑入りソケイ

花器は、馬場九洲夫作 均窯

5月25日・26日、第三次展の嵯峨御流出品作品をご紹介します。

第一次展、第二次展の作品は、次のアドレスをクリックしてご覧下さい。

https://www.sagagoryu.gr.jp/post_id_36240/

https://www.sagagoryu.gr.jp/post_id_36345/

逵本唯甫

大用裕甫

幸前久美甫

和田嘉甫

野呂章彺

東本願寺 御白州にて野外大作が展示されます。 京都いけばな協会。

詳細はこちらのページをご覧下さい。

https://www.sagagoryu.gr.jp/gateway-kyoto/

京都いけばな協会所属の流派が3期に分かれて展示。嵯峨御流は二期目の5月25日から28日までの4日間、野外大作を出品されます。この機会に、壮大な東本願寺様の伽藍も参拝なさって、野外いけばな大作をお楽しみ下さいませ。

無料催しです。

25日、26日。第58回日本いけばな芸術展 第三次展にわたくしは出品いたします

東京 日本橋高島屋 本館8階ホールにて。

日本いけばな芸術展。いずれの作品も大変見応えある作品ばかりです。

わたくしは5月25日、26日の第三次展に出品します。ぜひお立ち寄りくださいませ。