10月11日。白砂村荘での草月流華展を拝見しました

「白砂村荘橋本関雪記念館 美術館」で開催された草月流草月会京都支部の華展を拝見しました。

コロナ禍により、春に計画されていた華展を秋に順延されたとのこと。主催者のご心労と、出品者の熱い思いが伝わってきます。そして華展を見る人々の喜びに溢れた表情が、会場中に凝縮されていました。

写真は、森 英琴支部長の御作品です。わたくしのカメラで撮らせて頂きました。

HOME > 華務長の部屋

Profile

辻󠄀井ミカ先生は、祖父・父の跡を継ぎ昭和43年より嵯峨御流に入門され、平成2年派遣講師となり本格的に華道家としての活動を開始される。

平成8年華道芸術学院教授に任命されたのを始め、華道評議員、華道理事、華道企画推進室副室長等の総司所役職を歴任、平成16年より平成26年3月まで弘友会司所の司所長に就任される。

そして平成26年4月1日より華道総司所華務長に就任。

現在、日本いけばな芸術協会常任理事、大正大学客員教授を務められる。

「白砂村荘橋本関雪記念館 美術館」で開催された草月流草月会京都支部の華展を拝見しました。

コロナ禍により、春に計画されていた華展を秋に順延されたとのこと。主催者のご心労と、出品者の熱い思いが伝わってきます。そして華展を見る人々の喜びに溢れた表情が、会場中に凝縮されていました。

写真は、森 英琴支部長の御作品です。わたくしのカメラで撮らせて頂きました。

10月18日に、奈良県文化会館で開催された奈良県華道展覧を拝見しました。コロナ対策のため、理事以上による作品出品とのこと。主催者の役員皆様のご苦労いかばかりかと拝察致します。

「花さやかに」と題された、設立95周年記念展覧会から、会長 吉村晴芳山先生の作品と、嵯峨御流 田中桂甫先生の作品写真をご紹介させていただきます。

瑞々しい苔庭に降り注ぐ秋の日差しの一日。心癒される風景が、いつもここにはあります。

10月16日、秋晴の爽やかな日、大覚寺霊宝館で秋季名宝展が開催されており、拝見してまいりました。

開館中常設の、大覚寺本尊で平安後期の仏師・明円による「五大明王像」、室町・江戸時代の「五大明王像」、「愛染明王坐像」などと並んで、重要文化財の太刀「膝丸(薄緑)」が展示されています。

太刀「薄緑」の由来は、『平家物語』に。

「湛増別当申しけるは、「源氏は我等が母方なり。源氏の代とならん事こそ悦ばしけれ。兵衛佐頼朝も湛増が為には親しきぞかし。その弟範頼・義経、佐殿の代官にて木曾追討し、平家攻めに下らるる由、その聞えあり。源氏重代の剣、本は膝丸、蛛切、今は吼丸とて、為義の手より教真得て権現に進らせたりしを、申し請けて源氏に与へ、平家を討たせん」とて、権現に申し賜ひて都に上り、九郎義経に渡してけり。義経特に悦びて「薄緑」と改名す。その故は、熊野より春の山を分けて出でたり。夏山は緑も深く、春は薄かるらん。されば春の山を分け出でたれば、薄緑と名付けたり。この剣を得てより、日来は平家に随ひたりつる山陰・山陽の輩、南海・西海の兵ども、源氏に付くこそ不思議なれ。」とあります。

この度、「薄緑」の鞘・箱が新調され、KBSインターネットニュースでも10月13日に紹介されたそうです。

https://www.kbs-kyoto.co.jp/smp/contents/news/2020/10/n20201013_106025.htm

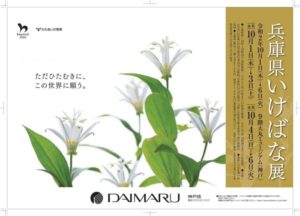

大丸神戸店において開催された「兵庫県いけばな展」を10月2日に拝見しましたので、嵯峨御流の作品をご紹介します。前期はわたくしが撮影したもの、後期は出瓶されていた末道先生が撮られたお写真をお借りしました。

10月8日から13日まで、あべのハルカス近鉄本店 ウイング館8階 近鉄アート館で開催された、いけばな大阪展において、後期に嵯峨御流が出品しました。会員33名のうち、今回はコロナ感染対策として三密をさけるために、14名が出品しました。

10人合作と4名合作の嵯峨御流作品をご紹介します。

辻井ミカ 村司辰朗 喜多正洲 伊東美知甫 吹田晴美甫 田辺節甫 吉田照甫 尾山みさ甫 和田みや甫 神崎勇甫

花材:稲穂 ナンポウチクの根 鶏頭 ドラセナコンシンネ

立川紗智甫 白井陽甫 中村敦甫 香川真弓甫

花材:杜松 カトレア

主催:大阪府花道家協会

後援:産経新聞社

この講座には、毎年、入門から奥伝までの方々が、友人同士で、あるいは親先生に伴われて、全国からお見えになります。午前中は華道総司所のある大覚寺の境内を、僧侶の方のご説明を聞きながら拝観し、大沢池で嵯峨天皇が実際に空海と語り合われた場に立って、嵯峨御流の原点でもある風景を愛でます。

その後教室へ戻り、生花のデモンストレーションのあと、全員で食堂(じきどう)へ。食堂は、通常拝観者は入れない場所で、職員や僧侶の方々に混じって、お花の講師、研究生、皆同じ場所でお食事させていただけるところです。総司所の内側を見学し体験していただく事です。

午後の実技は寸渡に朝鮮槙5本を三才格にいける実技です。生花はシンプルではありますが、花配りの張り方、枝のため方、切り口を正確に切ること、表裏の定め方など、基本を正確に実践することが大事で、いけあがれば無駄のないすらりとした姿に魅了される花態です。

解説の後、実技が始まると、全員同時進行で1本づつ一緒にいけていきました。ちょうどお仕事に見えていた、華道芸術学院学院長西村強甫先生と華道企画推進室長青野直甫先生が教室に入ってくださり、皆さんにちょっとアドバイスしてくださると、みるみる全員立派に三才格が立ち上がりました。

各々いけ上がった作品を満足そうにご覧になる表情を見ていると、私共も嬉しくなります。

この講習会では、誰一人落ち込んで帰ることのないよう、生花がいけられたという自信を持ってもらう事と、本所を身近に感じてもらいたいという思いもあるのです。これからも、やればやるほど上達していく稽古の楽しさを、親先生のもとで感じてもらいたいと思います。

今日出会った皆様が、ご自分の人生の中で嵯峨御流の花が生活を潤し、人にも教えて分かち合い、いけばなの美の世界を広げていく人に育っていただきたいと切に思いました。

10月1日から大丸神戸店で開催されている「兵庫県いけばな展」を拝見しました。前期の作品をご紹介します。今回はコロナ禍の中と言うことで役員のみの出瓶という事です。

会期

前期 10月1日(木)〜3日(土)

後期 10月4日(日)〜6日(火)

会場 大丸神戸店 9階大丸ミュージアム神戸

嵯峨御流からは、次の先生方が出品されています。

前期:村上巨樹、白川恵甫、菅 香風

後期:吉田泰巳、末道良甫、橋本智月

大阪のうめだ阪急ではクリエーターによる、勇気をいただけるような展示が始まっています。

コロナ予防対策で一時期閉店されていたこともあるうめだ阪急ですが、すでに開店していて、確か7月くらいから、コンコースの巨大な7面のウィンドウ展示も再開されました。昨日9月30日、パネルに書かれたメッセージと、ウィンドウ一杯に繰り広げられるエネルギッシュな世界をに見ていたとき、作品とメッセージから自分の心に響いてくるものがあり、俄然勇気が湧いてきました。「人々が誰かのために想像力を使う」「人の思いに気づけたり、励ましや助け合いを目の当たりにした。そして自分にできることは?」など、など。そして、10月1日。大覚寺・華道総司所の朝礼の際に毎月お一日だけは尾池泰道門跡猊下のお言葉を職員が賜る日。そのお言葉を拝聴して深く心打たれました。

今さまざまに変革が余儀なくされれるけれど、「鬼手仏心」を心がけよという内容でありました。確かに、大改革を決断していかなくてはならない事は自分の身の回りにもあり、そのようなときにその根底にあるものが温かい心である事、良くなるためにはみんなが一丸となって耐え、明るく励まし合って乗り越えていく事だと、改めて深く心に刻みました。

さて、今日から3日までの3日間、17:30から21:00まで大覚寺大沢池で観月の夕べが開催されます。職員の方が総出で池の水草を取り水面を美しく開かれています。今年はコロナ予防対策で、船の乗船と観月台でのお茶席は、仕方なく事前申し込み制となり、抽選に漏れた方には申し訳ない事でしたが。この場所は<日本三大名月鑑賞池>の一つであり、嵯峨天皇様も観月をされたこの大沢池の池畔に、入ることはできますので、3日間のあいだに、わたくしも、一人池畔に立ち池に映る中秋名月を愛でさせて頂こうと思います。

秋のお彼岸頃に毎年行われる、弘友会司所物故者慰霊祭。先輩諸精霊が祀られている大覚寺宮墓地まで、大覚寺から歩いて15分ほどの嵯峨野の小道は、いつもこの時期彼岸花が盛りです。