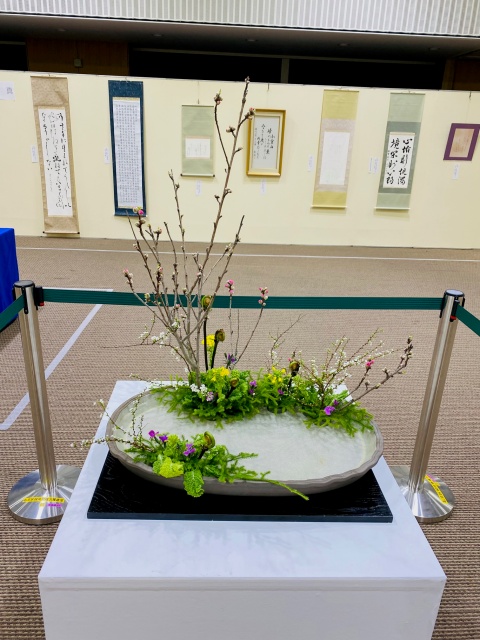

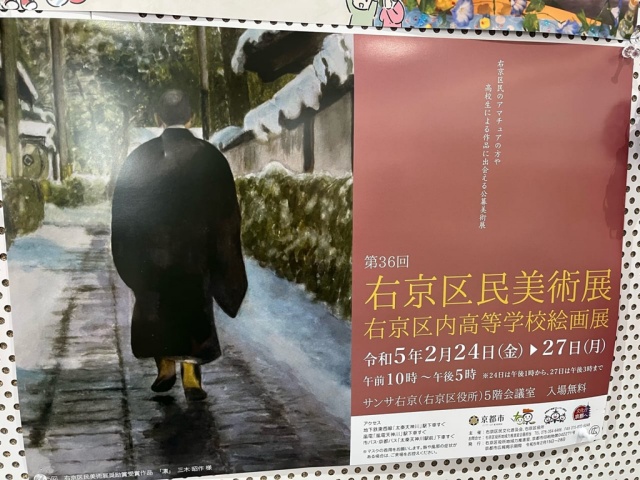

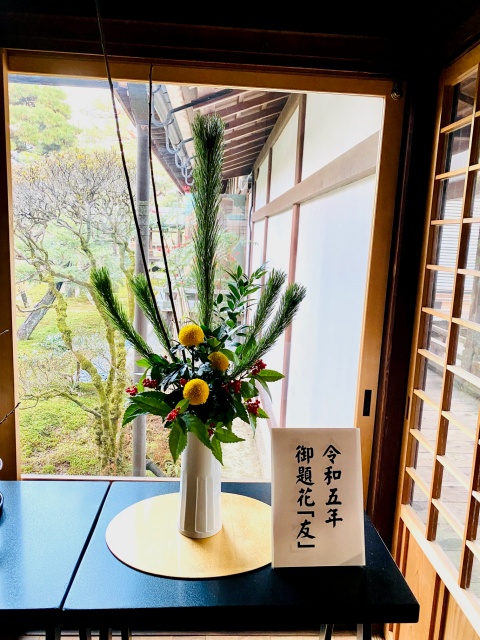

右京区民美術展 嵯峨美術大学華道授業履修生による会場挿花

右京区民美術展に、いけばな嵯峨御流を学ぶ嵯峨美術大学・嵯峨美術短期大学生が会場を大作で彩りました。授業の一環としての挿花ですので、3作品それぞれに講師の先生方が付き添われて手助けされながら完成を見守られました。

今から2月27日まで、毎日表情を変えて華やかに咲いてくる花を御来場の方々に楽しんでいただけて、直に感想を聞かせていただけるこの機会は貴重な良い経験だと思います。

右京区民美術展はどなたでもご覧いただけます。

https://kyotoukyo.goguynet.jp/2023/02/23/ukyo-bijyutsuten/

2月24日から27日まで京都市右京区役所総合庁舎「サンサ右京」5階で開催されている公募展の、陶芸工芸その他分野の審査を、今年も務めさせていただきました。

写真の「糸柳春風に随う景」は審査員作品展スペースに出品しています。

https://kyotoukyo.goguynet.jp/2023/02/23/ukyo-bijyutsuten/

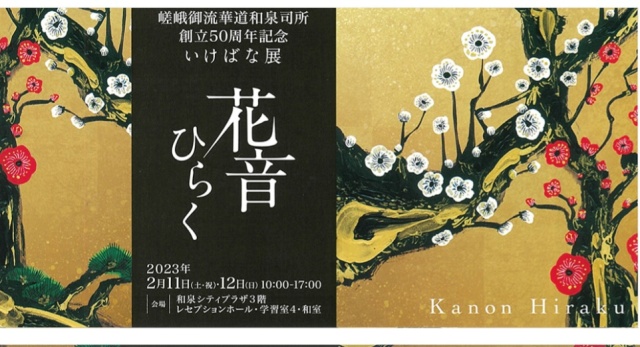

和泉司所創立50周年記念いけばな展 テーマ「花音ひらく」を拝見して。

快晴の2月11日、和泉シティプラザにて開催された華展を拝見しました。

和泉市長様、和泉市教育長様、和泉市文化協会会長様、ご臨席のもと、和泉司所長、大覚寺教務部長様、嵯峨御流副華務長、私で、晴れやかにテープカットが行われました。

ご来賓方のご挨拶では、テーマ「花音」を楽曲様式のカノンに掛けてお話しくださり、素敵なご祝辞でした。さらに、大覚寺部長様は弘法大師様の「五代に響あり」のお言葉に通じるというお話があり感動いたしました。

明るいモダンな会場には、朱色の御所車と島台飾り、臥龍梅、壮大な荘厳華が立派にいけられ、さらに奥の空間を生かした心粧華、和室での伝承華へと導かれる会場構成、見事でした。

司所の、より一層のご発展を念じお慶び申し上げます。

お写真は、東京から拝見にこられた先生が撮影されたものをお借りしてご紹介させていただきます。作品は、このお写真以外にも多数出品されていましたが一部のみ掲載させていただきました。

沖縄司所の先生から今年も寒緋桜をお贈り戴きました。日本でもっとも早い沖縄の桜前線は北から南へと下がっていくと聞きました。

あぁ、春がそこまでやってきている!と、心まであたたかくなる桜便り。

いけた作品を月刊嵯峨4月号に掲載していただきます。

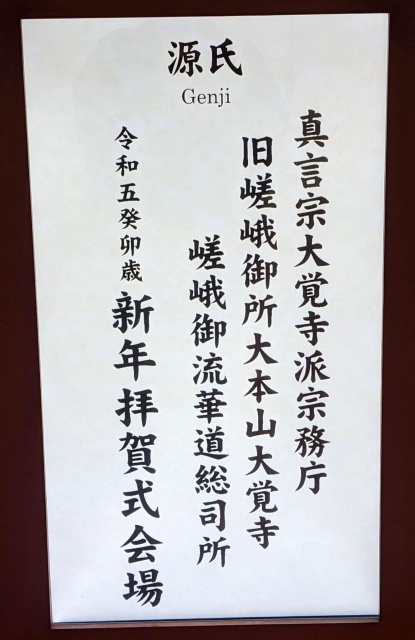

1月5日。ホテルグランヴィア京都 源氏の間において令和5癸卯歳 嵯峨御流新年拝賀式が開催され、大覚寺派寺院、大覚寺学園嵯峨美術大学学長、嵯峨御流全国司所司所長はじめ華道の称号をお持ちの方有志、学院教授・派遣講師、華道総司所役職者、大覚寺御用達、など大勢のお方が御参集なさいました。

晴表の儀は真言宗長者であられる尾池泰道門跡猊下お導師のもと嵯峨天皇様への献華・献茶の儀と、宗派・華道・大学からの賀詞奏上、門跡猊下のご垂示、理事長のご挨拶と続き、献華式では全国から応募のあった振袖姿の門人が初いけをお供えする供花侍者を務めました。晴裏式は楽しい祝宴。大覚寺職員の方々がビンゴを盛り上げてくださいました。あたたかい雰囲気に、会場は笑顔に満ち満ちて、遠方の方々との再会を喜びあえて、3年ぶりのホテルグランヴィア京都での拝賀式は幸先良い新年の始まりとなりました。

大覚寺内に、嵯峨御流の教授と派遣講師の有志の先生方により、お正月花が挿花されました。

うめだ阪急コンコースウィンドー迎春花。

7面すべてに、嵯峨御流いけばなで新年を言祝ぐ作品をいけています。大阪の8つの司所から約75名の華道家と、大覚寺御用達の職方さんや、花屋さん、私とで力を合わせていけています。

お近くへお越しの際にはぜひご覧くださいませ。1月15日まで展示されています。

うめだ阪急さんのInstagramを転載します。

1号ウインドー

2号ウインドー

3号ウインドー

4号ウインドー

5号ウインドー

6号ウインドー

7号ウインドー

2022年12月27日から2023年1月15日まで、大阪・うめだ阪急のコンコースウィンドー7面に、嵯峨御流が迎春花を展示します。

お近くへお越しの際にはぜひご覧ください。

大阪の8司所と大覚寺御用達の花屋さんや職方さん合わせて約100名がワンチームとなって取り組みます。

写真は、25日の作品制作での集合写真です。

11月26日(土)NHKBSで大覚寺がテレビ放送されます。

明日、11月26日(土)NHKBS4KとBSプレミアムで「生中継 京都嵯峨嵐山 錦繍の紅葉狩り」大覚寺に中継が来られます。

放映時刻は19:30~21:30です。

(以下の文章はNHKのホームページより転載しました)

生中継 京都 嵯峨嵐山 錦秋の紅葉狩り

紅葉の名所、京都・嵯峨嵐山の宝厳院と大覚寺から生中継。ライトアップされた紅葉の絶景を120分にわたってお送りする。「五感が喜ぶ紅葉狩り」をコンセプトに懐石料理や和菓子、お香に虫聞き、さらには庭師や庭園デザイナーまで、秋の愉しみ方を知り尽くす達人が集います。番組の最後には、深紅に染まる紅葉の下で源氏物語の紅葉賀より「青海波」の舞楽を披露。秋の夜長に紅葉狩りを一緒に楽しみませんか。

https://www.nhk.jp/p/ts/N5N756J9WX/

モミジのいわれ。古来、紅花を揉んで絹を紅色に染めたものをモミと言い、そこから、葉が赤や黄色に色を変えることを古人はモミズ、モミズルと表現しました。それが名詞化して、清音でモミチといい紅葉や黄葉などの字を当て、やがてモミジと濁って呼ぶようになったとの事、特にカエデ属の中でも目立って葉の色を変えるものやはの切れ込みの深いものなどがモミジと名付けられているようです。

カエデは葉の切れ込みがカエルの手に似ていることからカエルデ→カエデ。モミジを含むカエデ属の総称になっています。モミジ属と言うものはなく、モミジは紅葉する植物の名前として使われたり、カエデの種類に〇〇モミジという名が付けられたりと、カエデとモミジは同じ意味に使われているようです。

京都はイロハモミジが多く、緑から黄色そしてやがて紅へと移ろう彩りがたまらなく美しいですね。紅葉の名所は沢山ありますが、自分のお気に入りの樹や、場所を探すのも楽しいことです。私の好きな場所は祇王寺、常寂光寺、そしてもちろん大沢池。

この写真は、鳩居堂さんの一筆箋で、最近ご縁あって出会えた素敵な方がこの紙にお言葉をしたためてわたくしに下さったものです。

カエデの花言葉「大切な思い出」「美しい変化」こころに染みます。