11月5日「嵯峨天皇が愛した『大覚寺嵯峨菊』と写経」の講座を担当しました

境内の紅葉が鮮やかなな色彩を放ち出した11月5日、NHK文化センター主催の「嵯峨天皇が愛した『大覚寺嵯峨菊』と写経」の講座が大覚寺で開催されました。

大覚寺の「庭湖館」において、私は40分ほど嵯峨菊のお話や、嵯峨天皇をご始祖と仰ぐ嵯峨御流についてお話しをさせていただきました。

ご参加のお客様から、お写真を送っていただきましたので、掲載させていただきます。

お話の後、皆様は折野僧正のご案内で非公開の正寝殿など寺内を拝観されました。そして、いよいよ五大堂写経道場では、それぞれのお思いに叶うお写経をなさいました。お写経一巻は278文字ですので書くと小一時間は必要(個人差あり)ですが、「ぎゃあていぎゃあてい」からの32文字を書写するぎゃあてい写経、また他にも仏様を写す写仏もお選びいただけます。

10月23日、24日に開催された嵯峨美術大学学園祭において、華道の授業履修生による「嵯峨御流 学生華道展」が開催された。

いけこみの22日に、ほぼ完成した120名余りの学生による120点余りの作品を拝見して、勢いと履修学年に見合った完成度に圧倒された。

とにかく、会場の一つ一つの作品が胸を張るように凛として、誇らし気で活気に満ち溢れていた。

基本花態であっても創作的な作品であっても、真摯に花に向き合い丁寧にいけあげた喜びに満ち満ちていた。

花に触れて半年の学生も、ほぼ4年間学び続けた学生も、真摯に花に向かう心は、こうしていけばなに現れてくるものなのだと、改めて思うとともに自分が励まされる思いであった。いけばなの型には思想があり、作品にはいけた人の想いがこもる。

晴々とした気持ちで会場を回り、インタビューを受け、丁度会場で出会えた人達で記念写真を撮った。うつっているのは、視察に来て下さった佐々木学長、誇らしげな学生、華道授業指導講師の先生方。写真には残せない、大勢の人達の助け、尽力、支え、お見守り、にも心からの感謝 手を合わさずにはいられない。

この華道展で、学生は何を感じとるのだろうか。花の力と調和が人にもたらす喜び、また植物という命に向き合う事で体得する慈しみの心、日本独自の花の文化、自分の専門分野×いけばな、花で場の空気が変わるという体験、などできる限りの体験を重ねていけばなを身に付けてほしい。必ず自分の専門分野にも役に立つであろうと思うから。

10/21〜10/26 あべのハルカス近鉄百貨店本館8階

近鉄アート館にて開催されました。主催は、大阪府花道家協会です。

嵯峨御流33名会員が前期2席、後期2席に分かれて合作制作した4作品をご紹介します。

後期4-1番席 出品者

立川紗智甫

白井陽甫

太口慎甫

中村敦甫

花材

ヒイラギナンテン

後期4-2番席 出品者

辻󠄀井ミカ

喜多正洲

山田宏甫

稲田秀甫

伊東美知甫

髙砂由利甫

中山妙洲

乾 記代甫

津国瑞甫

三宅奈津甫

平井喜代甫

内窪耕甫

花材

シラカバ、コノテヒバ、ユッカ、アナナス、ストレリチア、ケイトウ、ドラセナ・ソングオブインディア、タビビトノキノハナ、コキア、コルク

「第55回いけばな大阪展」

10/21〜10/26 あべのハルカス近鉄百貨店本館8階

近鉄アート館にて開催されました。主催は、大阪府花道家協会です。

嵯峨御流33名会員が前期2席、後期2席に分かれて合作制作した4作品をご紹介します。

前期4-1番席 出品者

本田博甫

三木悦甫

籾倉富實甫

惠美圭甫

堂山善甫

神崎勇甫

花材

ケイカンスギ、ピンクッション、キク

前期4-2番席 出品者

村司辰朗

吉田照甫

尾山みさ甫

和田みや甫

田島初甫

村司春峰

濱野優甫

澤田和甫

生野加代甫

土畑純峰

小森雅甫

花材

ドラセナ・ソングオブインディア、アンスリウム

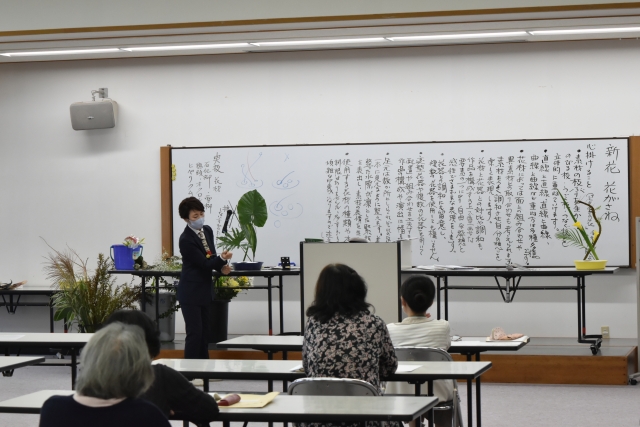

10月16日。総司所において、「花がさね」講習会を担当しました。

午前中は講義と9作品の参考花を見ていただき、午後は各自の作品をいけてもらって各自にアドバイスの後、合評。

その後はグループに分かれて、連歌のように、複数の器に花を調和よく重ねていく試みをいたしました。そして、それぞれのグループ作品を合評しました。

人の数だけ想いは様々ですが、一つの作品に向かううちに自然に心も寄り合う。そのような体験を致しました。

「新花『花がさね』」

平成30年の戊戌の年に、嵯峨御流創流1200年を記念して創られた様式です。

嵯峨御流の全ての花態の中に流れる思想(六大、三大)と、嵯峨天皇様の人々と自然をいとおしむ大御心(いつくしみのこころ)を大切にしながら、やさしくいけられる というこころを込めて 「花がさね」という名前の新花を発表したものです。

「縁の重なりを大事に」

人は人と出会い、あるいは花と出会い、出会うところに御縁が結ばれてお互いがお互いの光輝く何かが生まれます。人も花もそれ自体は小さな存在ですが、重なり結ばれることでみなぎる力が生まれてくるものです。

「花がさねで大切にしていること」

嵯峨天皇が一輪の菊花に託された、平和を願い命を大切にしている慈しむ御心。この宇宙に縁の繋がりが網のように広がっている、そのように花の持つ線、面、色、姿が縁を結んでお互いに引き立て合い、立体を構成しながら新鮮な出会いを楽しみ花に想いを託してゆくこと。

また、空間との出会いなど、花がさねは無限に縁を広げ繋げることができます。

婦人画報が企画された「名刹、大覚寺と京都ブライトンホテルで夜の京都を堪能する」のため、10月18日に大覚寺宸殿「紅梅の間」に挿花をさせていただきました。

夕暮れに見る花と、闇夜の中で光に浮かび上がる花は趣がずいぶん違います。夜は魔法がかけられたように神秘的。

いけばなインターナショナル大阪支部創立30周年記念祝賀会でデモンストレーションをさせていただきました。

令和3年、いけばなインターナショナル大阪支部は30周年を迎えられました。

10月15日、ホテルニューオータニ大阪鳳凰の間に於いて記念祝賀会、及び隣室でメンバーによる記念華展が行われ、多くの方々の祝福を戴かれました。

わたくしは、祝賀会でのデモンストレーションをさせていただき、いけばな作品にお慶びの気持ちを託して皆様とともに祝福の意を表しました。

こうして、一堂に集いお食事までできたのは久しぶりのこと。この祝賀会開催も、昨年から延期続きでしたので、主催者の方々はどれほどご心労を重ねられた事でしょう!参会者の皆様は出会えたことにお互いに喜び合われ、そのお姿を見て、一層の喜びに包まれる想いです。

ご来賓の、I.I.本部会長 坂田展子様、嵯峨御流理事長伊勢俊雄僧正様をはじめ、嵯峨御流からも40名以上の参加者があり嬉しい事でした。

10月2日配信のインターネット「婦人画報ウェブマガジン」に辻󠄀井博州先生の作品5点が紹介されています。

10月2日配信のインターネット版「婦人画報ウェブマガジン」に、辻󠄀井博州先生の「菊」の作品5点が紹介されています。

過去の婦人画報に特集された記事です。

こちらのアドレスからご覧下さい。

https://www.fujingaho.jp/lifestyle/tea-flower

https://www.fujingaho.jp/lifestyle/tea-flower/a37715677/ikebana-artists-tsujiihakusyu-kiku/

日本いけばな懇話会のInstagram花展。9月27日にアップされた作品です。

諸流派の会 日本いけばな懇話会のInstagramで、次のリンク先からご覧いただけます。

9月27日は私の作品を掲載していただきました。

色紙の文字は

「無苦集滅道 無知亦無得」

絵・時計の花器は澤野井伸夫氏

花はカーネーションとベル鉄線です。

お家が明るくなるような軽やかなものを選びました。

家庭画報11月号に 旧嵯峨御所 大本山 大覚寺が紹介されています。

家庭画報11月号に、大覚寺が紹介されています。

4ページにわたり、ヤマザキ マリさんが特別に思い入れのある場所の一つとして再訪された記事です。