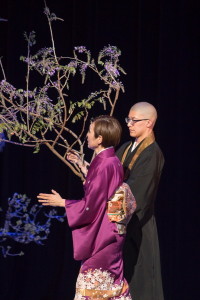

最後の5作目は、嵯峨天皇の平和への祈りと命の尊さを菊花に託す作品としました。

本日の世界大会のために、門外不出の嵯峨菊を、本来なら秋にさくところを4月にあわせて咲かせてくださいました、奇跡の嵯峨菊です。

平安時代、嵯峨天皇は庭に咲く菊花を瓶にいけ、その姿に天地人の調和の姿を見いだされ、「而今、花を賞ずる者は之を持って範とすべし」と仰った事が今日まで伝わっています。

花は、平和を願う心と命の尊さを表すシンボルであり、嵯峨御流の華道家は、嵯峨天皇の想いを花に託して連綿と伝えて今に至っています。今日ここに出会う人々と、生きとし生きるものすべての為に、菊の花をいけ、多様な文化が共生できる世界の平和を切に願うものです。

ところで、大覚寺は平成30年に嵯峨天皇の祈りを写経に託されたご宸翰の写経が60年に一度開く年、1200年め20回目の御開帳となります。このお写経の心を以て、私どももいけばなで皆様が幸せでありますように、そして世界が平和でありますよう、祈りの心をたくしてこれからも花をいけ続けてまいることが、フレンドシップスルーフラワーズ このモットーに繋がる事だと思います。

ご覧下さり、ありがとうございました。

3作目は「景色いけ 七景三勝」 より、「沖縄の海浜の景」沖縄の海浜の特徴である、マングローブの風景をいけました。

海浜は、山からの水が注ぐ終着点でもあり、再び雲となって山に向かう出発点ともいえます。また、陸から海に連続する生態系を持つ空間(エコトーン)の代表的な地でもあります。古来より海辺の林は生活の場でもあり、一方、人間界と霊威に満ちた異界、山の神と海の神の交わる聖なる自然との境界地として人々に大切にされてきた空間でもあります。

日本では全国的にみると、白砂青松といった風景から南に生育するマングローブ林のような風景まで多様な海岸林があります。

日本列島は北から南まで南北約3000キロの陸地があり、4つの気候帯が存在する多様性に富んだ国だと言えます。4つの異なる気候帯特有の植物を用いれば、それぞれの気候帯に合った「景色いけ七景」がいけられます。ここでは、マングローブを見立ててアダンの幹を使い、葉にはカポックを用いました。

京都の風景を桜でいけてみます。1200年前、嵯峨天皇は京都の嵯峨野に離宮を建てられました。現存最古の庭園池である大沢池の池畔には桜が美しく咲きます。この池では、平安時代の天皇や皇族の方々が宴の際に使用されていた「龍頭鷁首舟」が優雅に行き交い、王朝文化の薫りが漂っています。

大沢の池の風景は1200年前の姿がそのまま残っています。そして、その池が現存しているということが、池の上流から下流へ至る水の流れが健全に流れ続けているということの証です。

いけばな文化は、世界の人々の平和と地球環境の保全までにつながるということを改めて感じて頂ければ幸いです。

4月13日。第11回いけばなインターナショナル世界大会in沖縄。嵯峨御流デモンストレーションのご報告。

4月12日から15日まで、第11回いけばなインターナショナル世界大会が沖縄コンベンションセンターで開催されました。常陸宮妃華子殿下、名誉総裁高円宮妃久子殿下、絢子女王殿下ご臨席のもと、1100名の世界50数ヶ国からの会員がこの一週間に7流派のデモンストレーションと花展を通じて友好を深め合う素晴らしい大会でした。大覚寺から黒沢全紹門跡猊下にもお運び頂きデモンストレーションをご覧頂きました。

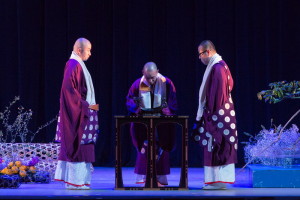

13日、嵯峨御流のデモンストレーション、一作目は舞台上に沖縄の斎場御嶽 に向かい、まず沖縄の神様にご挨拶と祈りを捧げる場面を、真言宗大覚寺派青年教師会の皆様に声明 散華をして頂きながら祈りの花「荘厳華」を、立てました。紫の袴と千早を着て、供花侍者を務めて下さったのは、沖縄司所の皆様方です。最年少は高校生でした。

2作目から4作目までは、舞台に日本列島を花で見立てていけていきました。 自然の風景をいける「景色いけ」の中から、「北海道の深山の景」を、北海道からコンテナで運ばれてきた蝦夷松を中心に貝塚伊吹やゴールドクレストなどを用いて雪解けの深山幽谷の遅い春を表現しました。下の方にいけているのは、水芭蕉です。

深山の景で表現される水は源流であり、深山を源として発する水が森林を育て、野辺を潤し、池や湿地にとどまり新しい生命を発生させ、やがて河川となり豊かな水量をたたえながら大海に流れ込むまでの特徴ある水と自然が織りなす姿を「七景」として、七つ並べると一つの大景観が表現できます。海水は、やがて蒸発して雲となり、雨となって再び山頂に運ばれ、一連の流れは永遠に循環します。その水の流れのサイクルの始まりが、この深山の景の中から生まれる水の源流だといえます。

ここに、立ち枯れの木を入れているのは、景色いけの深山の景の「型」なのですが、うっそうとした深山の山の中には時折、雷が落ちてその部分が焼けて日が差してきます。そこに、日がさして、低木やさらにスミレやたんぽぽなどの小さな命が芽を出します。そのように、極相を示す山の姿の中にも、ダイナミックな命の循環が常になされていくことの象徴がこの木なのです。

景色いけは、いけばなでごく身近な連続した山から海までの風景に美を見出し、環境を愛する心を生み育てるという考え方です。大切なことは、風景は人と自然の係わり合いによって保たれ、かつ「その七景のどれ一つかけても自然環境はおろか生命観が欠けてしまう」ものであるということです。

4月10日。沖縄に降り立つ。まず、斎場御嶽にお参りに来させていただきました。

いけばなインターナショナル世界大会が4月12日から15日まで、沖縄コンベンションセンターで1300名の世界からの参加者で開催されます。4月13日、嵯峨御流がデモンストレーションをさせていただきます。私達スタッフ一同、まず、沖縄の神様にご挨拶とお参りをさせていただきました。

花は平和の象徴。沖縄へ集うみなさまの幸せと世界平和を祈り、生けさせていただきます。

嵯峨天皇奉献華道祭、無事に終えられ、皆様に感謝の気持ちで一杯です。

7日の献花式並びに有栖川宮慈性親王様150回御忌は、高円宮妃久子殿下様御成の元、厳粛に執り行われました。花席には、嵯峨御流全国109司所の供花、役職供花、並びに教授派遣講師の個人作など約200作以上の作品が並び3日間を嵯峨御流の教授、派遣講師、執行部と大覚寺職員の皆様とで、全国から来られる皆様をお迎えしました。

準備を含めて5日間、先生方や職員の皆様が連携を取り、一丸となれたからこそ無事に終えられた、素晴らしい華道祭となりました。

毎日、庭湖会の先生方によるお茶席が3席。大沢池には龍頭鷁首舟が行き交い、船の中でお薄をいただける。大覚寺ならではの趣向に、皆様も楽しそうでした。

お運びくださいましたお客様、全国から親授のためにお集まりになられた皆様、御用達のご奉仕、嵯峨伝灯学院の皆様、華道の先生方、職員、執行部の皆様、お運びくださいました皆様に、ただただ感謝の気持ちで一杯です。

Ikebana “Sagagoryu” flower arrangement festival is held at “Daikaku-ji Temple” between 10:00 to 16:00 from April 7 to 9.

Ikebana “Sagagoryu” flower arrangement festival is held at “Daikaku-ji Temple” between 10:00 to 16:00 from April 7 to 9.

Please never fail to turn out for the festival when you visit Kyoto.

(Until 15:00 on April 9) Daikaku-ji Temple: 4 Saga Osawa-cho, Ukyo-ward, Kyoto city

Phone number: 075-871-0071

4月7日から9日まで、10時から16時の間、大覚寺において、いけばな嵯峨御流の華道祭が開催されます。京都へお越しの際には是非見にいらして下さい。

(9日は15時まで)

大覚寺:京都市右京区嵯峨大沢町4。 電話0758710071

4月7日から9日まで、大覚寺にて、華道祭が行われます。

6日の今日はいけこみです。

7日から9日まで、10時から16時(9日は15時まで)大覚寺において、華道祭が開催されます。初日7日は、嵯峨天皇奉献花式が10時から12時まで心経前殿で行われますので、期間中、嵯峨の方へお越しの際には是非お立ち寄り下さいませ。

今年から校名変更され、嵯峨美術大学となり新年度の大幅入学者増になりました。

晴れの式典に、新入生365名と父兄の方で満員の講堂を飾る、お迎えの花は、嵯峨御流華道授業担当の8名のうち、3名の先生方がいけてくださいました。

美しい嵯峨野の風景の中にある、学校法人大覚寺学園 嵯峨美術大学で、嵯峨天皇の平和を願う心と命の大切さを花に託して伝える嵯峨御流を学んで頂きたいと願っています。

新入生の輝かしい未来を応援するように、お迎え花が麗しく語りかけていました。

4月4日はオリエンテーションです。新入生皆さんが華道を履修して下さる事を願っています。

和歌山司所の、中本洋甫先生、岡崎玉峰先生、寺前巳千甫先生、明渡陽甫先生、井川佳甫先生の五人展が、和歌山ビッグ愛で開催され、それぞれの先生の、個性を活かしながら、桜や楓など立派な花を見事に使いこなされた、素晴らしい花展を拝見させていただきました。

3月27日。華道芸術学院教授・派遣講師特別研修会の、開講式でご挨拶をさせて頂きました。

新任の教授・派遣講師の先生方を対象とした研修会が3月27日~30日まで、華道芸術学院で開催されています。

昨年から始まったこの講習会は、全員が大覚寺に参籠(宿泊)し、非常に中身の濃い講習と、指導者として身につけるべき態度や心構えについて学ぶ機会です。

大覚寺に参籠し朝から6時の勤行も体験され、きっと嵯峨野大覚寺の深い魅力や僧侶の方の所作などからも沢山の学びを頂かれることと思います。

開講式は、27日12時45分から心経前殿にて行われ、黒沢全紹門跡猊下のお言葉、伊勢俊雄理事長様のお話、私も一言ご挨拶させて頂きました。西村強甫学院長、服部孝月華道企画推進室室長、青野直甫企画推進室副室長が見守られるなか、私も背筋が伸びる思いでした。